이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

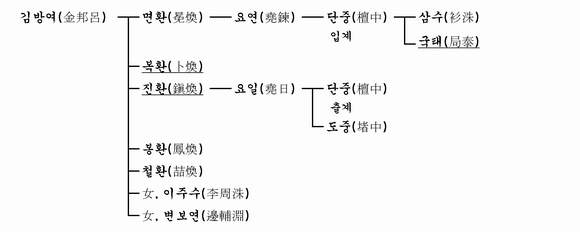

김복환(金卜煥)

1858~1895. 본관은 울산. 자는 희문(羲文), 호는 오서(鰲西). 장성의 농민군 접주로 활약. 10월 19일 사망.

1862~ ?. 자는 이중(利仲). 장성 농민군 접주로 활약. 함평 전투 중 사망으로 추정. 족보에는 1893년에 사망한 것으로 기록됨.

김국태(金局泰)

1939~ . 전남대와 고려대 경영대학원 졸. 축협 조합장, 새마을공장 등을 경영하였고, 현재 전남도의회 의원.

우윤

다시피는 녹두꽃

“갑오년에 증조부 형제가 가담했는데, 장성군 서산면 금계리 신정에 살았지요.”라고 운을 뗀 김국태는 집안 이야기를 계속 들려준다.

그래가지고 인자 여그 보면은 제 고조부님이 저희 동네 뒤에 선산이 있는데, 거기 계시면서 증조부님이 삼년간을 하루도 빠지지 않고 조석으로 재배하러 다녔답니다. 그런데 그 산에 들어갈라면 큰 바위가 지키고 있어요. 그러니까 제 큰증조부님 호를 치암[痴岩]이라고 했습니다. 부끄러울 치자 바위 암자. 너는 내 아버지를 가지런히 주야로 모시고 있는데, 나는 아침 저녁으로만 다니니까 너 보기가 부끄럽다 해서 호를 치암으로 했어요. 효자지요. 그 밑에 동생들이 많이 거시기를 한 게, 집구석이 뭐 되겠습니까. 저희가 고조 때는 굉장히 주호였고 부자였답니다. 요것으로 가산이 많이 탕진한 것 같애.

꽤 많던 재산을 농민전쟁의 여파로 상당히 날렸다고 원망조로 말하고 있으나 다음 이야기를 들어보면 꼭 그런 것도 아닌 듯싶다.

의병 때 저희 동네 뒤에 대밭이 있었습니다. 대밭 밑에 바위굴이 죽 있어서 불일대라고 써졌는데, 그때 군자금을 대주고 하다가 가산을 탕진했다고 해요. 그전에 저희 집 앞뜰이 굉장히 넓었습니다. 옛날에는 농사를 많이 지어야 부자 아니었습니까. 독립기념사에 나오는 삼호합숙이라고 있어요. 한마디로 말해서 저희집 사랑채가 삼호합숙이라고 합니다. 거기서 공부도 하고.

의병 때와 구한말 계몽기에도 나름대로 이 땅의 역사에 기여했다는 말이다.

조모님 말씀은 동네에 오대 대장기가 걸려 있었다고 하지요[7대장사라는 말도 있음]. 그 뒤로 동네가 조용치 못하고 쑥대밭이 되얐다고. 제 증조부님이 오형젠데, 두 분이 함평 접전에서 전사하셨어요. 그래서 함평할아버지라고 부르죠. 두 분은 체가 없어서 할머니 산소만 제가 모시고 있지요. 제일 큰아들이 큰 곤욕을 치뤘다고 그래서 그렇게만.

2차 기병 때 함평대접주 이화진(李化辰)이 1천여 명을 이끌고 봉기하였는데, 함평 접전이란 주 전선인 공주 우금치에서 농민군이 패한 후 관군과 일본군이 각 지방의 농민군을 소탕하려고 내려오자 12월부터 함평에서 벌어진 전투를 말한다. 12월 5일 전투에서 이화진과 김경오 등 9명이 체포·포살되었고, 조병묵 등 6명이 체포·구금되었으며, 6일 전투에서 김치오와 정원오 등 5명이 역시 체포·포살되었고, 7일 전투에서 이두련과 김학필 등 5명이 체포·포살되었고, 8일 전투에서 이재복과 김원숙이 역시 포살되었으며, 9일 전투에도 윤정보와 박춘서 등 8명이 체포·포살되었는데(「순무선봉진등록」12월조), 여기에 김시환(金時煥)이란 접주도 끼어 있어 혹시 함평할아버지라는 김국태의 증조부가 아닌가 의심이 드는 데 확인이 필요할 것이다. 또 김주환(金注煥)이라는 분이 지도자로 활약했다고 한다. 다음 증언을 들어보면 동네별로 참가하였음이 확인되는데, 한 동네에서 재력이 있거나 영향력 있는 사람이 깃발을 들면 피붙이들은 물론이고 동네사람들도 대체로 동참하는 형태였다.

여러 분들이 참여를 하셨는데, 직접 참여를 한 분들을 보면 보편적으로 같은 집안이지만 저희들보다 경제적으로는 딸리고. 그러니 그런 분들까지 전부 참여를 한 겁니다. 저희 동네가 그때 육십여 호쯤 되었는데, 제일로 심했답니다. 동네가 전부 참여를 했다고 그래요. 황룡촌에도 우리 집안들이 있었는데, 그때는 그분들은 사회적으로 활동을 허고 뭣헌게 참여를 안해가지고, 당시에 상당히 알력이 있었대요. 우리가 참여하다 몰리고, 막 불려가고 뭣허고 안했겠습니까. 그래가지고 그쪽하고 이쪽하고 상당하니 사이가 안좋았대요. 저희 동네는 울산 김씨들 자가일촌이예요.

그런데 장성 여성들의 활약에 대한 증언은 대단히 흥미로운 대목이 아닐 수 없다.

우리 조모님이 구학문이 있고, 제 진외가가 화순 다라실 양씨인디, 문장력이 좋고, 필체가 좋고, 그래서 집안의 제사 같은 걸 쭉 뀄지요. 우리 조모님은 생생하지요. 하는 말씀이, 아녀자들 부녀자들이 장성에서 큰 역할을 했다. 그건 무엇이냐. 관군들이 갖고 있는 포에다가 물을 찌끄러버리고 그랬다는 거요. 내 조모님이 여자로서는 전남에서 그만큼 문장력이 있는 분이 없어요. 사자소학을 통달하신 양반이니까. 농민을 너무나도 착취를 하고 수탈을 하니까 정말로 느그들한테 못살겠다 해서 죽기 아니면 살기로 해서 아녀자들이 포에다 물을 찌끄러버리고 방해를 했기 때문에, 접전을 해가지고 관군을 완전히 무찔러버리고 죽기도 겁나게 죽었다고. 그 얘기를 당숙께서도 하셔요.

죽기 아니면 살기로 해서 아녀자들이 포에다 물을 부었다는 증언은 홍성 전투와 예산 신례원 전투에서도 어느 노인이 관군의 대포에 물을 넣어 관군이 포를 쏘지 못했다는 유사한 이야기가 발견되는데, 농민전쟁과 관련하여 그동안 외면되어온 여성들의 역할이 대단했음을 밝히는 귀중한 내용이다. 김국태의 증언에는 그 뒤 살아온 과정이 별로 없는 것을 보면 여느 후손들과는 달리 큰 고생은 없다고 생각되나, 현재 도의회 의원이라는 중책을 맡고 있어 행동이 조심스럽지만 뭔가 유족사업에 기여해야 되겠다는 나름대로의 의무감을 강하게 느끼고 있다는 인상을 받는다.

제 당숙께서 현재 화가예요. 지금 아프셔서 서울에 계신데. 이상식 교수가 얘기를 하길래 서울로 전화를 드렸어요. 저도 사실 망설였습니다. 왜냐하면 동학혁명하면은 처음에 역적으로 몰려가지고 있다가 근래에 와서 혁명으로 이렇게 발전을 봤기 때문에, 지금 그 일 때문에 역사기록의 모든게 묻혀버렸지 않습니까. 윗대에서 이렇게 했다는 소리를 못하고 저도 지금은 이상식 교수로 말미암아 광주전남동학혁명기념사업을 시작한 작년부터 참여를 했어요. 그러나 그때만 하더라도 참여를 해야 할 것인가 말아야 할 것인가 망설였어요. 유월에 행사를 하면서 내가 우리 증조부가 이렇게 이렇게 활동하셨다는 말을 한번 했더니 이상식 교수가 이렇게 이렇게 합시다 해가지고, 기념사업에 협조하는 임원으로 장성에서 하고 있습니다만, 그때 서울에 있는 당숙한테 물었더니, 떳떳하게 해라, 자랑스럽게 해라 그래요. 그러면서 저희 조모님한테 들은 얘기를 해주는 거예요.

그렇다! 떳떳하게 자랑스럽게 농민군의 후예임을 밝히고 기념사업을 하는데 누가 말리랴. 우선 김국태는 그 후 선조들의 행적에 더 관심을 갖고 증조부들의 이름부터 확인하기로 하였다.

그래서 이 집안 누구누구 해서 족보를 보고 기록을 한 거예요. 내가 요렇게 기록한 것이 한문이 틀렸을 수도 있고 안되겠고 해서 족보를 가져다가 우리 동네에 나이가 지금 칠십쯤 되신 분한테 기록을 좀 해주십시요 해서 기록을 해왔어요. 그 기록을 보니 증조부님 두 분이 그때 당시에 접주를 했다고 그래요. 참 그때 당시 역사를 기록하고 복원한다는 것이 기록이 없어놔서 참 어렵게 됐어요.

어렵다고 하면서도 차근히 역사복원사업에 손대고 있는 김국태이다. 그래서 그는 금년도 도청의 추경예산에 1억 원을 배정시켰다. 그는 그렇게 하게 된 배경을 다음과 같이 말한다.

지난번에 전남 모처[장성에 기념탑과 역사교육장 기공식을 6월 4일에 하였음]에다가 동학혁명기념사업 기공식을 한 것으로 알고 있다. 이것은 우리 이세 후손들에게 백년 전의 역사와 배경, 과연 민주화를 하자, 평등하게 살기 위해서 희생을 해가면서 일으켰던 혁명이다, 여기에 대해서 교육감의 소견을 듣고 싶다. 느낀 바가 있으면 말씀을 하시라 말이여. 그리고 이 기념관·기념탑은 우리보다 우리 후손들이 공부하고 연구하고 역사를 알기 위한 도장으로 승화를 하고, 그러기 위해서 기념관을 짓는 것으로 알고 있다. 여기에 대해서 교육감으로서의 소견을 말하라고 말을 했어요. 딱 지적을 하니까, 정말로 훌륭한 말씀을 하셨습니다, 과연 그렇습니다 하며 쭉 얘기를 해요. 그러면 좋습니다. 이 기념사업은 기념관이나 모든 문제의 자료는 교육감도 각계각층을 통해서 발굴하시고 이건 후대 우리 이세를 위해서 한 겁니다. 또 그 선조들의 역사적인 배경과 훌륭한 일을 기리기 위해서 한 겁니다. 그래서 지난번 우리 도[道] 일차 추경 때 건립에 필요한 적정예산 일억을 추경예산으로 했습니다. 교육청에서도 거기에 상응하는 예산의 뒷받침을 당연히 해야만 한다고 보는데 거기에 따른 소견을 말씀을 하십시요 라고 했어요. 좋습니다. 연구하겠습니다. 그러고 딱 끝나고, 도에서 일억을 했으니까 일억 하십시요. 아 못하겠습니다, 한오천. 도에서 일억을 했으면, 교육위원회에서는 삼억을 해야 합니다. 연구를 하시고 허는 데는 해야 합니다라고 답을 받아냈어요.

답을 받아냈다는 대목에서 김국태의 말에는 힘이 들어 있었고, 그의 눈에는 자신의 역할을 기대해도 좋다는 무언의 암시가 가득했다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.