이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

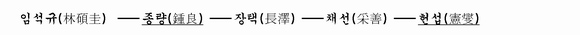

임종량(林鍾良)

1863~1923. 본관은 나주. 자는 경윤(敬允), 호는 경암(敬庵). 함평 출생. 1차 봉기 때 전봉준 부대가 함평을 점령한(4월 16일) 이후부터 농민군에 가담. 농민군이 최초로 경군과 맞서 승리한 4월 23일의 장성 월평리 전투에 참여. 2차 봉기 때는 함평에서 그의 동갑계원 이화진, 장공삼, 장경삼 등 6명이 1천여 명의 농민군을 규합하여 삼례에 출전, 공주로 북상 공주 전투에 참여. 그 후 논산을 거쳐 영광의 최씨 집성촌인 먹골(현재 염산면 오동리)로 퇴각. 여기서 관군과 마지막 전투를 벌인 후 인천을 거쳐 충청도로 은신.

임헌섭(林憲燮)

1944~ . 대전에서 태어나 어릴 때부터 동학을 수도. 변호사 이양우, 홍승기 법률사무소 사무장. 동학농민혁명유족회 부회장으로 활동중.

배항섭

다시피는 녹두꽃

임종량은 일찍부터 효자로 소문이 났고, 그 때문에 나라에서 효직(孝職)을 받기도 하였다 한다.

할아버지는 일곱 살 때 아버지를 여의었어요. 그때 어린 자매가 있었고, 경채라고 유복자도 하나 있었어요. 할아버지는 과거는 안 보고, 그 지역에서 윗대로 대대로 양반 집안이고 그 위로 군지[郡誌]에 벼슬을 쭉 한 게 나오는데 어려서 아버지가 돌아가셔버리니까, 공부를 할 수가 없잖아요. 그래도 모친이 파평 윤씨로 유명한 양반집 자손이라, 그분이 참해서 자식을 가르친 거지. 가르쳐서 사회 출입도 하고 할아버지도 효성이 지극하니까, 그래서 열 몇 살에 추복을 입었어요. 어려서 상복을 못 입었기 때문에, ‘내가 어려서 아버지 돌아가시는 것도 몰랐기 때문에 삼년 시묘를 해야 한다’하고 삼년 복을 추행[追行]했어요. 이런 소문이 퍼지니까 나라에서 효자라 해서 효직으로 올린 거지요. 그래서 가선대부 공조참판[嘉善大夫 工曺參判] 직위를 내려주신 거지.

임종량은 무장에서 기포한 농민군이 고부, 정읍, 영광 등을 거쳐 함평에 들어 온 이후부터 농민전쟁에 가담한 듯하다. 먼저 임종량의 구체적인 활동에 대해 들어보기로 하자.

우리 할아버지에 대한 거는 내가 대충 아버지나 할아버지한테 들은 바로는, 태어나신 곳은 함평군 손불면 월천리 어전 부락인데, 그 동네 일원에서는 상당한 수장[首長]으로 활동을 하셨던 모양이예요. 그러니까 그때 함평에 최고 접주로 있던 이화진이가 있어요. 이화진이도 손불면으로 같은 지역 출신이예요. 이 양반은 손불면 월천리고, 이화진 총대장은 죽장리라구요. 잔등 하나 넘으면 돼요. 그때 이들은 같은 동갑계원들이라, 장경삼이, 장공삼이, 전부 같은 각 계원들이라. 그러고 장경삼이는 이화진이 하고 처남 매부간이요. 무장에서 일어난 농민군이 4월 16일날 함평에 들어와가지고, 일주일 동안을 군비를 모으고 군사교련을 했다는 겁니다. 갑오년 4월 16일날 함평을 쳐들어와가지고, 21일날 까지 함평에 같이 있었대요. 그러면서 한편으로는 군사를 모으고, 한편으로는 군비를 준비하고 그런데 그분이 우리 할아버지한테 무슨 얘기를 했느냐 하면, 최경선이라고 그분이 접준데, 그분이 글을 아주 잘했대요. 무장인가 어디 사람인데, 그분하고 얘기하는 중에 나주감영을 치고, 전주만 치면 호남일대는 완전히 동학 천지가 되니까 우선 나주를 치자 해가지고, 21일날 바로 나주로 갔다는 거야. 한편은 무안으로 가고 나머지는 나주로 갔는데, 나주로 가서는 계속 연전연패했다는 거야. 성을 점령을 못하고 계속오다가, 22일날 장성 월평으로 간 거야. 관군이 자꾸 왔다갔다하니까 이 사람들이 피해다니면서 전투를 한 거야. 그래서 월평 전투를 하고, 그리고나서 다시 군비를 마련해서 올라가는데, 할아버지는 그때부터 집을 나간 거지.

여기서 4월 21일 밤 농민군이 나주로 향하여 나주성을 공격하였다는 이야기는 와전된 것 같다. 최경선의 나주 공격은 그 뒤의 일이기 때문이다. 농민군이 함평을 나와 다음으로 진격한 곳은 장성이었다. 당시 나주성은 목사 민종렬이 바람만 불어도 무너지듯 도망가기에 바빴던 다른 고을의 수령들과는 달리, 영장 이원우, 도통장 정태완 등과 함께 어느 곳보다 엄중한 방비를 하고 있었다. 4월 21일 함평을 떠난 농민군이 처음에는 나주를 향하였으나, 곧 말머리를 돌려 장성으로 향하였는데, 그 이유 가운데 하나도 바로 나주의 엄중한 방비 탓이기도 하였다. 2차 봉기 때도 함평에서는 이화진이 이끄는 농민군이 대거 출전하였다. 임종량은 이때도 함께 참여하여 공주까지 진출, 우금치 전투에도 직접 참전하였다.

그 당시 삼례에서 모여가지고, 공주까지 가셨대요. 시월달인가 이차 봉기 때 함평에서 한 천 명이 좀 넘게 갔대요. 그래가지고 영광으로 해가지고 바로 고창으로 해서 흥덕 쪽으로 갔다는 거예요. 그런데 초겨울이 되다보니까 시골에서 옷도 마땅치가 않고 그래서 뭐 솜옷도 입고 간 사람도 있고 일부는 삼례로 가기 위해서 군비를 장경삼이니 박문팔이니 장문성이니 이화진이 같은 사람들하고 연대해가지고, 좌우간 최대로 모이자 하니까. 함평이 몇 개 면이냐 하면은, 지금은 가보니까 열한 개 면인가 됐드라구요. 그런데 그때는 그런 면이 없었대요. 지명으로 무슨 면, 무슨 면이 없고, 어디어디 했다는 거야. 그래서 뭐 천 명 정도의 군사를 일주일간 조련을 해가지고, 영광으로 거쳐서 갔는데, 공주 가서는 대패해가지구 총도 맞고 해서 야밤에 도주해 왔대요. 거기서 도저히 살 길이 없고 그 상황이란 게 말할 것도 없고 그랬는데 우 몰리니까 논산까지 왔다고 그러드라구요. 지금 황화댄가 연무댄가 그러드라구요. 거기 와서 하루를 지내다가 거기서 또 물러나가지고는 노성 쪽으로 가는 사람도 있고, 옷을 다 벗어버리고 평복으로 갈아입고.

공주에서 퇴각한 후 관군의 추적을 받으며, 또 수차례의 전투를 벌이기도 하며 남쪽으로 내려온 임종량은 다른 농민군과 함께 그전부터 최경선에게서도 들은 바 있는 영광군 염산면 먹골리로 피하였다.

먹골이라는 데는 최씨들이 많이 살아요. 먹골이 영광군 염산면 오동린데 현재는 그게 오남산 밑 바닷간데, 최씨들이 많이 살아요. 그런데 최경선이가 그전에 우리 최씨들이 먹골에 많이 산다고 얘기를 했다는 거야. 그런데 가보니까 백이삼십 호되는 아주 큰 동네예요. 그런데 바다가 접해있드라구. 지금은 간척지로 막어져 있어요. 그런데 그때는 바다물이 닿으니까 물산이 풍부한 거지. 배가 들어오고, 도망가기도 좋고, 거기가 노령산맥 마지막 지점이요. 노령산맥이 끝인 데가 오남산하고 군유산이예요. 그러니까 아주 천혜의 요새예요. 산이 삼면으로 둘러있고 서쪽으로는 바다로 터져 있어요. 그런데 빙 둘러서 산이고, 한가운데 동네가 있는데, 높은 데서 개울이 흘러갈 거 아니예요. 그 개울을 의지 해가지고 돌담이 쭉 이어져 있어요. 산밑이라 돌이 많으니까 이런 돌담이 천혜의 요새가 되어 있드라구요. 지금도 돌담이 그대로 있어요. 동학 당시에는 총이 날라와가지고, 서까래가 다 무너지고, 기둥이 막 튀어나가가지고 다시 보조로 기둥도 하고, 그런 걸 우리 아버지가 젊었을 때 가서 봤다는 거야. 그런데 피할 때 어떻게 피했냐, 거기서 일주일간을 밀려가지고 있었는데, 벌써 어떻게 알았는지 전봉준 장군도 거기를 왔다는 거야. 미복을 해가지고 왔는데, 첩자가 있는지 사흘 만에 벌써 관군이 따라와서 일본놈하고 진을 남산뫼에다 치더라는 거야. 동네 앞에 한 이백 미터 앞에 남산뫼라고 야산이 있드라구. 거기 진을 치는데, 한 오년 전에 그때 포대, 동네를 향해서 쓰는 석축 포대가 있었는데, 최갑피라는 분이 뜯어서 논둑 맨드는 데 썼다고 그러드라구. 그런데 동학군은 이쪽에서 동네에서 엄호해가지고 전쟁을 하고, 또 일본군 하고 관군은 빙 둘러가지고 동네에다 집중사격을 하고, 그래서 거기서 수도 없이 많이 죽었대요. 그런데 내가 금년 1월 1일날 가니까 동학군 묘가 그래도 거기 두 갠가 있는데, 몇년 전까지만 해도 동네에서 벌초를 해줬다는데, 백여 년이 되니까 지금은 흔적만 있드라구요. 그리고 그 안고랑에 가니까 광주 이씨들 선산이 있는데, 거기서도 선산이장을 하다보니까, 담뱃대하고 유골이 나오고 동전이 열 냥인가 나와서 딴 데다 묻어줬다고 얘기를 하던데. 거기 우리 할아버지 증조할아버지 처가가 육창[六昌]리야, 먹골이 이조 말 때는 육창리야. 왜 그러냐 하면, 여섯 번 큰 벼슬이 나온다고 해서 육창리야. 그런데 우리 할머니가 먹골 육창리 박씨라, 글로 장가를 오셨어요. 우리 동네하고는 한 십 리 거리밖에 안돼요. 그 앞에 경개천이라고 큰 개울이 있었는데, 전쟁을 한참 하는데 도저히 안되겠으니까 쭉 피해와서 처갓집으로 들어간 거지. 동네로 가면 바로 잡혀서 죽으니까. 거기 가면 산세가 좋고, 아주 피해 있기도 좋고 하니까 그리 갑시다 해서 전봉준 장군 하고 같이 갔다는 말도 있는데. 금방 관군이 쳐들어오니까, 이러지도 저러지도 못하고 일진을 해서 거기서 정비를 하는데, 기백 명이 모였대요. 그래서 그 너머 사기소라고 동학군들이 사는 사기그릇만 구어서 연명하는 동네가 있는데, 그 동네에 강포수라고 있었대요. 그 사람이 동학교인이라, 그 양반이 총을 잘 쐈대요. 거기서 아주 맹활약을 했다는 거야. 우리 할아버지하고도 잘 알고.

이 부분에서도 임헌섭의 증언에 와전된 내용이 보인다. 임종량 등이 영광 먹골로 피할 때 전봉준도 함께 영광으로 들어갔다고 하고 있는데, 전봉준이 이때 영광으로 들어갔다는 기록은 현재로서는 아무데도 나오지 않는다. 아마 전봉준이 아닌 다른 농민군 지도자를 오인한 것으로 여겨진다. 임종량은 다행히 농민전쟁 당시에 체포되지 않았지만, 고향에도 돌아가지 못하고 타향살이를 전전하는 비참함을 맛보아야 했다.

영광군 오동리 먹골에서 전봉준 장군을 보필하여 [이 역시 잘못 알려진 것인 듯하다-필자] 관군과 수차례의 싸움을 벌였으나, 일본군의 우세한 무기에 어쩔 수 없이 퇴각할 수밖에 없었지요. 부상당한 몸이었지만 처갓집을 바로 옆에 두고도 화가 미칠까 들어가지 못하고 아침안개를 이용해 남은 농민군들과 함께 마을을 빠져나온 할아버지는 숨어숨어 바닷가에 도착하여 배를 이용해 서천 쪽으로 피신하였대요. 난리가 덜 심했던 그곳에서 다친 몸을 치료하고, 그 후 계룡산, 갑사, 신원사, 용화사 등지로 옮겨 다니며 몸을 숨겼으나, 말로는 다할 수 없는 고난의 연속이었다지요. 동학도들의 씨를 말리는 무서운 탄압이 몇 년간 이어졌다는 거요. 피난중에 할아버지가 김연국 동학 삼세 교주하고 만나가지고 해월 선생님을 만났다는 얘기가 나와요. 병신년[1896년]에 최해월에게서 경암[敬庵]이라는 호를 하사받았다는 말이 나와요. 이후에는 다시 계룡산으로 돌아가 은거하며 김연국, 나주의 접장이었던 곽기룡[郭騎龍] 등과 교단의 재건에 힘썼지.

임종량은 남긴 재산이 적지 않았으나, 이 때문에 농민전쟁이 끝난 다음에는 일가들로부터도 배신을 당하는 등 재산을 노리는 모리배들로부터 심한 고통을 당하기도 하였다.

재산은 많았대요. 그 해안가에 논 몇백 석했대요. 그래서 집안에서 아주 시기를 했다는 거야. 고향을 떠난 이유가 집안에서 첩자가 있어 가지고, 같은 일가들끼리 재산을 빼앗을라고 자꾸 관가에다 고하고 해서 못 들어갔다는 거예요. 그래서 충청도 계룡산에서 은거한 거예요. 그때 동학군들하고 같이 몰려 가지고, 원래는 남접계였는데, 김연국 같은 북접계 사람들하고 전쟁 중에 알게 돼가지고, 자 가자 해가지고 그 사람들을 따라서 올라온 거지. 그래서 그 선이 닿아가지고 전두환이라는 사람도 있어요, 대통령이 아니라, 명암이라고 같이 갔어요. 요즘도 신도안에 가면 봉황대라고 있어요. 당시 천진교에서 구암 김연국이 세운 거지요. 상제교가 천진교로 바뀐 거지. 처음에는 동학에서 천도교로 갔다가, 천도교에서 갈려서 시천교로 갔다가 상제교에서 천진교로 바뀐 거지. 이름만 바뀐 거지.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.