이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

이사경(李仕京)

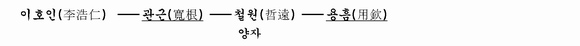

1860~1895. 본관은 인천. 자는 사경(仕京), 본명은 관근(?根). 장흥의 부산(夫山) 대접주로 활약하다가 석대들 전투 이후 용반리 기역산 밑 베틀바위에 숨어 있던 중 1895년 정월 23일 체포되어 25일 벽사역에서 36세의 나이로 처형당함. 이사경의 아버지 호인(浩仁)이 이미 용반 접주로 활약하였음.

이일환(李一煥)

1924년생. 본명 용흠(用欽), 별명 일완(一脘). 그의 아버지 철원(哲遠)은 이사경의 양자. 장흥에서 농사짓고 있음.

우윤

다시피는 녹두꽃

이사경 대접주가 두 딸만 둔 관계로 이일환의 아버지 철원이 양자로 들어갔고 이일환이 장남으로 태어났으니 이일환은 이사경 대접주의 장손이 되는 셈이다. 그런데도 손자 이일환은 할아버지에 대한 기억이 아련할 뿐만 아니라 동네 어른들로부터도 들은 것이 그저 그런 정도이다. “우리가 그때 당시에 말을 들어봤다 하면 모를까, 후사[後嗣]로만 몇 대씩 지내나간 뒤거든. 그때는 난리기 때문에 서로 숨어버린 거라 확실한 말을 모른당게.” 이일환의 증언에서 또 한번 뼈저리게 살아온 후손들의 아픔이 진하게 전해온다. 그러나 이일환의 증언 중에는 당시 집안 형편에 대해서는 그런대로 자세한 편이다. 인천 이씨라고 강조하는 이일환의 말은 이렇게 이어진다.

그때는 재산이 많았지. 용반리서 좋은 땅이 백여 마지기 된다 해도 과언이 아니었을 것이여. 그런데 여기 을보라고 큰 보가 있었어. 지금은 공구리[콘크리트]로 다 해부렀지만은, 그때는 산에서 저런 큰 나무 찍어다가 걸어막고 독[돌]으로 한 것이라 흙으로 막어야 쓰거든. 가마니 씌워서. 전부 우리 땅이라, 저쪽을 줘본게 너무 파버려서 안되겠거든. 그래서 집터를 여기다 줬거든. 여기다 줘본게 또 이쪽을 너무 파버리거든. 또 저쪽에 줬어. 그러다가 공구리해서 새로 보를 막고 해서 흙을 안 파가기 때문에 이쪽으로 왔지. 그런데 이 동네 일촌을 좌우한 양반인디 그렇게 흐지부지하니 그라겠소? 벼슬을 했는데 뭔 벼슬을 했는지 모르겄소.

“용반리, 지와믈이라고 그래. 전에는 지와믈이라고 그래. 서울서도 용반리라고 하면 몰라도 지와믈이라고 하면 아는 사람이 있어. 효자리보고 임게내동이라고 하고.” 지와믈이라는 용반리에서 이사경 대접주의 아버지 호인은 오래 전부터 접주를 하여 도 경계를 넘나들면서 활발한 활동을 벌였다 한다. 이런 관계로 이사경이 대접주가 된 것은 아버지가 닦아 놓은 기반에 힘입은 바 크다는 것이다.

[이사경 대접주가] 활동은 했지. 한 일년 반에서 이년 정도 활동하다가 농민전쟁에 참여했지. 아버지만은 못했다고 했지. 아버지는 지시만 내려놓고 거기서[전북에서] 일 보고 그랬드라는디. 여기서 누구누구 가서 일을 보라고, 말타고 댕김시로 지시만 했다고 그래. 그 양반[이사경의 부]이 여기 내려오지도 않고 웬 전라북도에 가서 거시기하다가 노환으로 돌아가시게됭게 집에 와서 돌아가시면서, 그 집은 저쪽이요, 아들보고 기어이 동학을 일으켜야 쓴다고 했고. 그 아들은 얼마 못허고 잽혀서 죽었거든. 그랑께는 아들은 이름이 있는디 아버지는 없어.

말하자면 공은 아버지가 세우고 이름은 아들에게로 갔다는 지적이나, 그게 큰 문제이겠는가. 그런데 이 장흥에는 이방언이라는 출중한 인물이 대접주로 활약한 까닭에 대체로 이 방언과의 관계를 빼놓지 않고 말한다.

저 용산면 가면 이방언씨가 계시는디 자기들이 뭔 으른[어른]이라고, 그런게 우리 사자 경자 할아버지보다는 으른은 으른이지, 왜 그러냐 하면 그 양반들은 우리 증조부님하고 같이 그 밑에서 활동을 봐놓으니께, 우리 조부님보다 높으다면 높으지. 우리 조부님은 지금 살았으면 백서른셋인가 넷이 된다고 그럽디다. 보첩을 보고 얘기하는디. 요새 으째서 그걸 아느냐 하면은 저그다가 사당인가 뭔가를 진다고 해서 그걸 해줬거든. 그래서 인자 알아봤어.

당시 장흥에는 5대 접주가 있었다. 어산 대접주 이방언, 대흥 대접주 이인환, 부산 대접주 이사경, 웅치 대접주 구교철, 유치 대접주 문남택이 바로 그들이다. 이들은 공주 대회 전에는 참여하지 않은 대신 남쪽의 후방 경계를 맡으며 장흥 일대를 포위하면서 최후의 대격전을 향해 치닫고 있었다. 즉 “갑오년 11월 26일 이방언, 이사경, 이인환이 거느리는 농민군 수만 명이 회령진(會寧鎭 : 지금의 보성군 회천면)에 둔거하여 장흥부(長興府)를 넘보고 있었다. 이에 위협을 느낀 장흥부의 군사 천여 명이 나가 싸웠으나 참패하고 돌아왔다. 장흥 부사 박헌양(朴憲陽)은 강진 병영의 서병무(徐丙懋) 병사에게 지원을 요청해 서병무는 총수 300명과 무사 100명을 보냈다. 29일에는 벽사역 부근에서 경계보던 농민군 3명을 참하고 장흥부의 군사는 웅치까지 나아갔으나 농민군은 이미 보성으로 물러간 뒤였다. 이렇게 하여 농민군은 12월 4일 오전 벽사역의 공격을 시발로 5일에는 장흥부의 장령성을 향하여 총공세에 나섰다”(황현, 『오하기문』3필)는 기록이 말해주듯이 12월 4일부터 장흥 대격전은 서서히 타올랐던 것이다. 당시 장령성을 에워싼 농민군의 구성은 용산면의 어산접 1천여 명, 부산면의 용반접 5백여 명, 웅치접 1천여 명이 주력이었다고 『장흥군지』에 적혀 있는데, 『장흥군지』는 장령성을 눈앞에 둔 ‘그날’ 농민군의 진격 상황을 가장 뛰어나게 묘사하고 있다.

동학군은 천주 부적이 찍힌 수건을 머리에 두르고 주문을 외우면서 인시[寅時 : 새벽 3~5시]를 기하여 동학군의 일대는 우회하여 연산리 쪽 북문에 진군하고, 일대는 좌회하여 남문에 진군하였으며, 주력 부대는 정면에 있는 동문[지금의 장흥극장 자리]에 진군하였다. 죽창 휘두른 소리를 신호로 세 방면에서 총공격을 하였다. 동문에 진공했던 동학군은 성문이 굳게 닫혀 있으므로 수십 명이 거목을 들고 동문을 들이박쳐 문을 파괴하고 입성하였으며 [중략] 동문이 열림과 때를 같이 하여 석대 군은 남문에, 웅치접 군은 북문에 입성하여 관아를 불지르고 아전 집 세 호 외에는 성내가 전부 소각되었다.

장령성이 점령되었다는 소식이 전해지자 북쪽에서의 패배로 주변에 웅크리고 있던 농민군들이 속속 장흥 쪽으로 집결해왔다. 북쪽에서의 패배를 만회라도 하려는 듯이 더욱 사기를 드높이고 다음 공격목표를 강진 병영으로 잡았다. 이렇게 하여 장흥지역에서의 전투는 더욱 가열차게 타올랐는데, 이때 이사경 대접주의 활약은 불문가지이며, 드디어 12월 15일 석대들 전투에서 최후의 항전에 참여하였고, 패배로 몰린 이사경 대접주는 용반리 기역산 밑으로 피신하였다.

저 산 돌밭 많이 있는데 소나무 섰다고, 거기 베틀바우[바위]라고 있어. 베틀바우가 한 몇십 명씩은 앉아서 놀아. 볕이 안 비춰. 그래 거기 안에 들어가갖고는 숨었는디 여기서 그리 올라갔다고 밀고를 했던 모양이지. 그랑게 경군들이지요. 말하자면 난리통에 상비대원 조직하드끼 싹 데꼬 가서 더듬었는디. 지금은 단추옷을 입고 양복을 입어서 간단하지만, 그때는 전부 도복을 입고 댕길 판이라. 도복을 입고 장삼을 모두 거시기한 판이라. 옷고름짝이 쪼깐 뵜던 것이여. 옷고름짝이 뵌게 앞에 있던 사람들이 옷고름짝 뵌게 감추라고, 사람 죽이기 아까운께. 한 서넛이나 넘어갔는데, 거기서 몸을 움직여야 옷고름짝을 당기지. 몸을 못 움직이니께 그대로 놔둬버렸지. 그린디 여럿이서 지낸 데[지나간 데]를 또 지내고 지낸 데를 또 지내고 그랬던 모양이지. 제일 나중에 있던 사람이 여기 있다고 소리를 칭께. 아까운 사람 죽는다고 [혀를 차는 소리가] 깽깽깽깽 울리드라니께. 그 산이 기역산이여.

인명은 재천이라 했던가, 이사경을 살리려는 노력은 허사로 돌아가고 결국 밀고자에 의해 체포되고 말았다. 그리하여 끌려간 곳이 건산 뒤, 벽사역 뒷등이었다.

장흥 가자면, 여기서 남쪽으로 향하자면 왼쪽으로 건산이라고 있어. 건산 뒤에 지금 고등학교가 섰거든. 고등학교 뒤에 벽사 뒷등이라고 제삼공원이 된다고 있어. 그래 거기서 유지기를 씌워가지고 불을 놨드래요. 그렁게 유지기를 씌워가지고 묶어놓고 태워죽였대요. 그래가지고 이 양반 마누래님하고 제수씨하고 당숙모하고 서이[셋이] 그 시체를 해 넘어간 뒤에 가서 갖고 오다가, 오다오다 못 오고, 이 밑에 가면 기동부락이라고 있어. 기동부락 넘어 산 밑에다 놔뒀다가 집에 와서 밥 먹고 가서 두 양반들이 가서 들것에 들고 왔드래요. 그래가지고 묘는 저 건너에 가 있어.

이사경 대접주가 처형당하고 난 뒤의 집안 사정은 여느 농민군과 같이 가시밭길이었고 우여곡절도 많아 듣는 이의 가슴을 뭉클하게 한다.

[이사경 대접주가] 키도 크고 몸집도 좋았던 갭입디다. 원래 지금으로 따지면은 그때 쪼까 부자인 아그들은 다 잘 먹으니까 권세를 부리고 그랬던 거지. 그런데 살림이 어째서 다 없어졌냐 하면 그 양반들이 젊어서 돌아가셨으니까 손이 없었어. 우리가 양손이거든. 그런디 딸들이 친정집 살림을 묵을려고 재판을 해서 목포까지 가고 그랬댑디다. 그래가지고 지면 경매를 부쳐서 다 넘어간다고 문중으로 싹 그냥. 그러니 죄다 문중 산이여. 그렇게 해놓고 재판을 했는디 결국은 이겼어. 그런데도 찾을 수가 없지. 팔아 먹고 그래서 없어진 게 아니라. 집 할랑 다 소각시켜부르고, 피난 댕기다 댕기다, 부인들끼리라 피신을 잘 댕겼지. 있어도 이사가부럿다 하면 되니까. 어느 정도 진정된 뒤에 부인이 집을 지었어. 문산[문중 산]에서 나무를 도치로 찍어다가, 지금은 문산이지만은 그때는 문중 산으로 잽혀놓기는 잽혀놨지만 그래도 자기 산이라, 나무 비어다가 집을 도치로 다듬지도 않고 통배기로 갖다 세워가지고, 미장은 못하고 손으로 줏어 붙여서 손태가 으뜩으뜩하게 있고 그랬어라. 그라고 살다가 돌아가셔부링게 뭔 남은 기 있소? 지금 같이로 살았다고 하면 으뜨케 돌아가셨다고 기록이라도 하지만, 그때는 역적으로 몰려놓은게 한마디도 못하고 숨켜줄라고만 했지. 그랑게 우리 마을이 흔적이 없어. [우리 마을에] 아주 동학 접주 진처드래여. 한나 둘이 아니라 동학 접주가 수백 명이었었는디. 우리 마을이 육이오 때도 사람 안 상했어, 서로 덮어주는 통에.

마을의 전통 속에 농민군의 끓는 피가 식지 않고 전해졌다는 이야기인데, 일제시기에 벽사역 부근에 사는 사람들과 크게 패싸움이 붙었다는 것도 그러한 맥락에서 이해되고, 6·25 때도 마을 전체가 서로를 위해주었다는 증언 또한 그러한 의식의 발로가 아니겠는가. 최근 이일환의 가슴을 아프게 하는 것이 하나 있다. 장흥 동학농민혁명 기념탑을 건립하는 데 자신이 별로 도움이 되지 못하여 “내가 후손이여?”하는 자괴감을 쉽게 지우지 못하는 것이다. 그런데 그것이 비단 이일환 한 사람에게 한정되는 것은 아닐 터, 농민전쟁 백주년이 되는 해에 우리에게 부과된 과제가 아닐까.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.