이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

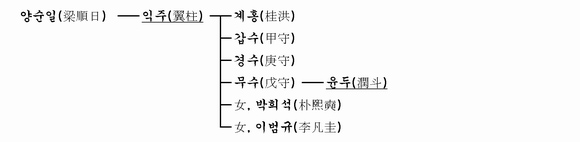

양익주(梁翼柱)

1859~1925. 본관은 남원. 자는 응천(應阡). 경남 남해군 남면 5리에서 출생. 1894년에 남해 지역에서 농민군으로 활동하다 체포 투옥되었으나 탈출하여 살다가 1925년 11월 21일 고향에서 사망.

양윤두(梁潤斗)

1928~ . 양익주의 손자. 남해에서 1960년 상경한 뒤 운수사업, 자동차 정비공장 등을 운영하다 지금은 신성정화 대표를 맡고 있음. 또 지역사회 발전을 위해 노력하고 있으며 1988년에는 국민훈장 석류장을 받았음.

김양식

다시피는 녹두꽃

농민전쟁이 전개된 지역은 전라도와 충청도 외에 서부경남 지역도 대표적인 곳의 하나였다. 서부경남 지역은 1894년 이전 일찍부터 동학이 전파되고 여러 곳에서 농민항쟁이 일어나기도 하였는데, 그 중에서도 진주·하동을 중심으로 한 인근 지역이 그러하였다. 이는 1893년의 보은 집회에 하동·진주·성주·선산·인동 지역 동학농민들이 참여한 사실에서도 알 수 있으며, 1894년 9, 10월에는 하동과 진주 일대에서 농민군과 토벌군 사이에 치열한 전투가 수차에 걸쳐 벌어지기도 하였다. 이는 진주와 인접한 남해 지역도 예외는 아니었는데, 실제 그 후손의 증언을 통해 확인된다. 남해 동학농민군의 활동은 현재 남아 있는 기록이 별로 없어 자세한 것을 알 수 없으나, 이 지역에서 활동했다는 양익주의 친손자 양윤두의 증언은 그것을 뒷받침하고 있다. 그는 그의 조부가 그럭저럭 먹고살 정도의 재산을 가지고 있었고, 26대에 걸쳐 대대로 남해 남면 5리에 살아 온 집안이라 하면서 양반 축엔 끼었을 것으로 생각하였다. 그러나 실제는 평민의 지위였을 것이다. 그러면서 그의 조부가 농민군으로 활동한 것에 대해 그동안 전해들은 이야기를 풀어놓았다.

얘기 들어보면 그냥 우리한테는 칠촌 아저씨지, 그분이 조금 잘살았대요. 내가 클 때 그분이 화가 나고 우리가 말 안 듣고 그러면 막 고함을 지르고 호령을 했다고. 호령을 함시로 느그 한아버지는 내 아니면 죽었다, 내가 살려줬다 그랬다고. 우리가 뭐인지 알겠어요? 조그맣고 여남은 살 먹었을 때니까. 그런 소리를 듣다가 결국 나중에 어른들한테 조금 들어본 것이 동학에 가담했고, 남해서도 많았는데 거기서 좀 어떻게 말발을 했던 모양이야. 그래서 나서가지고 하다가 바로 동네 앞에 기림산이라는 성이 있는데, 성에서 막 싸움도 하고 이랬다요. 그러다가 결국 당할 수가 없응게 도망을 한 기야. 여기저기 막 도망을 하다가 일본 군인에게 체포되어 온갖 수모를 당한 뒤 남해 남면 평산리 주재소로 끌려왔다는 기야. 옛날에는 유치장이 없잖아요. 주재소라는 것도 임시 집같이 해가지고. 지금도 시골에 가면 부엌에 정지문이 안 있소? 도망 못 가게 정지문을 잠그고 발목에다 족쇄를 채운 거야.

남해 지역도 농민군에 가담한 자가 많았고 기림산에서 큰 전투가 벌어졌던 모양이다. 이때 양익주도 크게 활동하였다. 이같은 기림산 전투는 문헌에 나타나 있지는 않다. 그렇지만 1894년 10월 11일 호남 동학농민군 19명이 남해로 들어와 현감을 위협해 죄수 16명을 석방한 뒤, 남해 농민군 2백 여명과 함께 16일 진주로 되돌아간 일이 있었다(서울대 규장각, 『고문서』2, 406쪽.) 이같은 사실로 미루어볼 때 10윌 중순 이전 이미 남해도 농민군이 자체 봉기하여 활동하고 있었으며, 기림산 전투가 있었다면 그 시기는 10월 중순 이후 어느 시기에 벌어졌을 것으로 추정된다. 여기에서 말하는 주재소는 일본군 병참소일 수도 있겠다. 아무튼 기림산 전투에서 패한 뒤 도망하다 잡혀 구금된 양익주(일설에는 하동·진주에서 일본군과 싸우다 패한 뒤 남해로 돌아오는 도중 일본군에 체포되었다고도 함)는 그 뒤 탈출하여 숨어지내게 되었다.

그 당시에 우리 할아버지가 체격이 적었다요. 발이 중국 여자 발 같았대요. 그래서 혼자서 버선을 벗고 발을 슬슬 비비니께 족쇄 구멍에서 발이 나왔어. 그래서 도망갈려니 나갈 곳이 없잖아. 정지문이 잠겨 있으니까. 그런데 연기 나가는 구멍이 있다고. 꽤나 체격이 작었던 모양이여. 그 구멍으로 도망을 갔다여. 도망을 가서 고동산이라는 산에 가서 숨어 있다가 칠촌아저씨 집 천장 다락에 숨어서 밥을 먹고 그렇게 살았대요. 이개월인가 있었대요. 그래가지고 어떻게 풀리기는 풀렸나봐요. 그렇게 고역을 겪었다고. 지금도 거기 있는 사람들 얘기를 들어보면, 다른 사람들보다도 우리 할아버지는 되게 심하게 좀 나섰다고 하더라고. 전번에 [할아버지] 숨어 있던 데를 새마을사업으로 수리를 하니까 거기서 활과 화살이 나왔대요. 이삼십 년 전에 그런 걸 누가 뭐 알았어? 지금 놔두면 아주 요즘의 증거물이 되는데 다 그만 없애버렸지. 칠촌아저씨 사람은 봤는데 기억은 잘 안 나고. 그 집이 우리 동네 복판에 있는데, 그 사람이 우리 할아버지가 숨었던 집에 살았어. 이 집에서 살 때는 떵떵거리고 살았어. 말 타고 다녔대요. 동네 사람한테 들은 것은 근회라고 촌수는 즘 멀지, 이분이 집에 살아계셔요. 이분한테도 얘기를 들어보면 이분도 할아버지가 심하게 했어, 이런 얘기만 한다고.

이렇게 양익주는 목숨만은 보전하였으나, 그로 인하여 그의 자손들은 힘겨운 생계를 유지하지 않을 수 없었다. 그가 사망하고 3년 뒤에 태어난 손자 양익두는 어린시절을 다음과 같이 회상하고 있다.

그 당시 생활이라는 것은 일본놈들 밑이 됐으니까 사람 사는 느낌을 못 받았다꼬. 내가 국민학교 들어갈 때도 열 살 먹어서 들어갔어. 모두 다 사람 사는 것이 사람 사는 기요 어데. 그래서 일찍부터 생각하기를, 돈이 있어야 사람 사는 기다 해서 돈을 벌라고 애썼다고. 저는 일곱 살 먹어서부텀 소를 먹이러 댕긴 사람이에요. 새북 여섯 시에 일어나서 한 둬 시간씩 뜯기고, 어떻게든지 밥은 먹으려고. 그때는 또 남의 소도 먹이고 그랬지 않소. 그러다가 내가 열다섯 살 먹어서 졸업하고 나서, 졸업도 하는 둥 마는 둥 했어. 집을 튀키나가기도 하고 들어오고. 돈 번다고 나갔다 들어오고. 국민학교 졸업하고 나서는 포목장사도 해봤어. 동네서 짠 베를 다 팔아다준다고 함시로 받아가지고 부산 가서 팔았어. 친척 찾아다니고 그때가 왜정 말기고 대동아전쟁 일어나갔고서 우리들 고생 직사하게 했지. 내가 열아홉 살인가 해방이 됐거든. 그러니까 공부가 되겠어요? 못했지. 그래서 해방되고 나서 또 어떻게 좀 해볼라고 하다가 내가 스물셋에 육이오 나삣지. 육이오 나가지고 그때 사람 사는 게 그 꼴이요? 나는 아찔해. 그런 생각하면 비교도 안돼, 지금은.

갖은 고생 속에 경험한 한국전쟁, 그에게는 지금도 생생한 악몽으로 되살아나는 듯했다. 그 뒤 양윤두는 4·19가 나던 해에 상경하여 운수사업, 자동차 정비공장 등을 운영하다 지금은 정화조 청소사업으로 기반을 잡게 되었다. 백주년을 맞이해서 ‘동학’에 대해 신문에서 떠들썩하자 자기 나름대로 알아보다가 역사문제연구소를 찾아가 내력을 털어놓았다. 이제 먹고살 만한 삶의 터전을 마련한 그에게 마지막 소원이 하나 있었다. 그것은 바로 억울하게 살다가 후손들에게 가난을 물려준 할아버지의 명예회복이었다. 그는 “내는 뭐 후손으로서 다만 돌아가신 분 명예나 회복해주시오 그뿐이야. 누구한테 도움을 받으려는 것도 아니고 여하튼 돌아가신 분들이 억울하지 않소. 그것만 해주면 됐지”라고 하면서, 할아버지의 명예만이라도 회복되길 간절히 바라고 있었다. 그 자신의 계획도 있다.

그런데 우리 증조부하고 할아버지는 내가 개인적으로 하고 싶다고 해서 하는 것도 아니고 또 모여가지고 다 승낙을 해야 하는데 그래도 내가 모아놨다고. 이제 백주년이 됐으니까 이런 기회에 석물을 하자. 그래서 우리가 허기로 되여 있어요. 이이화 선생님한테 내가 비문을 써달라고 하니 자기가 사정이 있어서 금년 안에는 못 쓴다고 내년에는 세워야지요. 이래도 후손된 도리를 조금이나마 하는 것 아닙니까?

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.