이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

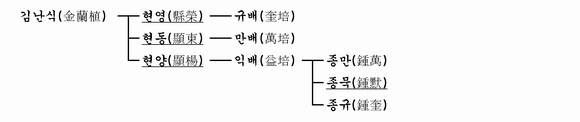

김현영(金顯榮)

1849~l911. 본관은 김해. 자는 군오(君五). 경상도 상주 모서면 사제에 근거를 둔 대접주. 상주 읍성 점거를 주도하고, 공주 전투까지 참가한 후 북접 농민군 대군과 함께 보은 북실까지 왔음.

1850~1894. 자는 군중(君仲). 동학접사로서 상주 읍성에서 물러난 후 재기를 꾀하다 1894년 11월 모서면에서 상주 소모영 유격병대에게 붙잡혀 죽음.

1864~1945. 자는 군일(君一).

김종묵(金鐘默)

1925~1991. 김현양의 손자로서 모서면 사제에서 자수성가하여 일가를 이루고, 민선 면장을 지냈음.

신영우

다시피는 녹두꽃

대접주 김현영 일가는 동학 간부로 활약하였다. 김현영은 기포령 이후 상주 읍성 점령을 주도했고, 공주 우금치 전투에도 참여하였다. 첫째 아우 현동은 상주 소모영 유격병대에게 붙잡혀 1894년 11월 14일 처형당했다. 그 뒤 아들 규배(奎培) 및 막내동생 현양과 오랜 세월 피난지를 전전해야 했다. 당연히 후손들은 고난의 세월을 보냈다. 『토비대략』에 기록된 접사 김현동을 추적하던 중 만난 김종묵 씨(김현양의 손자)는 참담했던 집안 이야기를 증언해 주면서 후손이 간직해온 여러 자료를 보여주었다. 그 중에는 김현양이 상주 원의와 접주로 임명되는 교첩과 김규배가 봉교로 임명되는 첩지가 있었다. 또 김규배의 문집 초고본 『해운자고(海雲自稿)』에는 피신과정을 기록한 내용이 있었다. 증언자 김종묵은 모서면 민선 면장과 평통 대의원을 역임한 유지였다. 여러 사업을 해오면서 2백 석을 넘는 농사도 지었다. 이 증언은 1985년 12월 24일 녹음한 것인데 증언자는 1991년 작고했다. 지금 모서에는 증언자의 동생 김종규(金鍾奎)가 농협 조합장으로 일하면서 고향을 지키고 있다. 경상도 상주의 서쪽 높은 지대에 위치해서 보은·청산과 이웃해 있는 모동 모서면을 중모라고 부른다. 중모는 동학교단이 경상도 남부 각 지역을 잇는 요지였다. 갑오년 중모의 동학 본거지는 모서 사제마을의 김해 김씨가였다. 대접주 김현영이 사는 여덟 칸 겹집은 수많은 동학 도인들이 들락거렸다. 그래서 향촌사회 질서를 바로잡는 활동의 중심이 되었고, 기포령 이후에는 농민군의 상주 읍성 점거와 보은 집결을 추진하는 근거지가 되었다.

저의 조부님은 삼형제인데요, 저의 할부지가 끝이래요. 맏이는 그러니께 현자 영자 그 어른이구요. 다음은 현자 동자이구, 저의 조부는 현자 양자인데요. 가운데 분은 지금 살아계셨으면 백스물서너 살 되셨는데 스물대여섯 살 돼서부터 동학에 심취되어 계셨지요. 그래가지고는 일본 헌병하고 헌병보조원하고 이놈들이 담을 포위하고서는 잡으려고 했지요. 낮에야 몰래 피신해 다니셨지만 그만 결국 밤에 현자 동자하는 이 양반은 붙들려가지고 여기서 천삼백 미터 되는 모동시장 냇가 건너 있는 느티나무에다 포박을 해가지고는 그놈들이 공개 총살했어요. 느티나무는 속에 자꾸 불이 나서 넘어가고 현재는 없지요.

자료 『토비대략』을 보면 일본 헌병이 아니라 상주 소모영 유격병대가 접사 김현동을 처형했다. 그러나 후손들은 일본군에 의해 처형된 것으로 알고 있다. 다른 많은 후손들도 이때 민보군이 아닌 일본군과 싸우다 희생된 것으로 알고 있다. 상주 소모영 유격장 김석중은 김현양을 추적해서 최시형, 손병희 등과 함께 보은 북실에 있었다는 것을 기록해두었다.

끝이 되는 조부님 현자 양자는 피난댕기시다 집에 와서 계시기도 했지요. 저 웃마을 사제 제일 갓집이래요. 사제 165번지인데 삼형제가 같이 사셨지요. 여덟 칸 목조 겹집이 라요. 뒤에는 나무가 울창하게 서 있었어요. 조부님은 동작이 빨랐어요. 이놈들이 조총을 들이대가지고는 부싯돌을 부쳐서 오 분은 되야 발포가 돼서 총알이 나가니께 사방에서 포위해가지고 쏘고 잡을려고 해도 워낙 날쌔셔서 담을 뛰어넘어가 잡히지 않았지요. 조부님은 노산이라고 하는 곳에, 지금은 간신히 버스가 다닙니다만, 아주 산골인데 밤에 낮보다도 더 철저하게 피신해서 잡히지 않았지요. 그때 집도 규모를 갖추고 살지 못했어요. 왜 그랬느냐 할 것 같으면 사흘을 못 붙들으면 와서 불을 놓으니께요. 뒷산에 소나무가 많이 들어서 있으니께 꼬불꼬불한 나무를 가지고 다시 집을 져놓으면 이놈들이 와서 또 불을 지르고 또 불을 지르니께요. 그때만 해도 마적이라 할까 도둑들이 있었어요. 이게 어데 본거지를 두었느냐 하면 여기서 오 리 반 떨어진 석산 이구 갈밭, 갈전이라고 해요. 윤씨들이 마적 혐의를 받았는데 비적이라구 그랬어요. 한일합방 이후에는 손자들이 나가서 잘사는 사람도 있지요. 마적하는 사람들은 석산하고 경계를 이루는 곳에도 살았지요.

농민군 중 1894년 이후 화적으로 변한 무리들이 있었는데 이들을 가리키는 듯하다. 모동의 황의용(黃義庸, 1907년생) 옹도 같은 증언을 했다.

현자 동자 이 어른은 철종 경술년에 나가지고 갑오년 11월 달에 돌아가셨지요. 다른 김씨들은 갑오년에 총살까지 당하진 않았어요. 다 도망하셨으니까요. 저의 조부님은 항상 산에 가 계셨어요. 뒤에 원체 나무가 많았으니까. 우리 조부님은 저하고 근 이십 년 가까이 한방서 거처하시다가 해방되던 해 돌아가셨는데 언제나 새벽에 일어나면 주문을 외우고 항상 그렇게 지내셨어요. 죽어 가면서까지 동학 주문을 그치지 않았지요.

농민군 지도자가 독실한 동학 도인으로서 평생을 시종한 사례를 여기서 찾을 수 있다. 1894년 이후에도 동학 동지들과의 왕래는 끊이지 않았다고 한다.

조부님이 나이가 많아져가서 계실 때 갑오년에 살아남은 사람들이 찾아 오고 그랬지요. 제가 열 살 뭐 그래될 때는, 지금부터 오십 년도 훨씬 전이니께, 내왕이 있었어요. 공성에 있는 손씨들 얘기도 하시대요. 다른 것은 몰라도 여기 사제가 영남 동학의 본거지라고 해도 과언이 아니지요. 집의 조부님은 상주 읍성을 점거했다고도 하시고요. 여든셋에 돌아가셨는데 동학에 관해서는 사방 많이 다니며 일하시대요. 제가 원체 어려서 잘 모르지만 젓 떨어져서 스무 살 될 때까지 조부님과 한방에서 같이 지냈으니까 들은 게 있지요. 손병희 선생은 그러니께 동학 교주라고 그러시대요. 저들 어렸을 때는 들을라고 하지 않았는데 전봉준에 관해서 뭐라고 그러셨어요. 선산은 왕래가 많았는데 어느 해 조부님 연배 되시는 손씨라는 분이 한 달 정도 한방에서 지내다 가셨어요. 보은하고 여러 곳에서 오시고 했지요.

사제의 김씨가는 선조 때 호성공신 화천군(花川君)의 후예로서 임란 이후 정착해서 세 거해왔다. 19세기에 들어와서는 헌종대에 통례원 인의(引儀)와 훈련원 첨정(僉正)을 역임한 인물이 나와 집안을 일으킨다. 김현영의 증조부가 되는 김정현(金正鉉)이다. 그렇지만 향촌사회의 토착세력은 변함없이 단단한 위치를 점하고 있었다. 그래서 세상살이가 매양 그런 것처럼 세력이 더 큰 양반과 갈등이 일어나기도 하였다. 김현영의 아들 김규배는 그런 중 학식을 쌓을 수 있었다.

현자 영자 하는 어른의 맏자제가 규자 배자가 되는데 동학 항일운동을 심하게 하셔서 기회가 박탈되어 모든 일상생활에 곤란을 받으셨지요. 저쪽에 있는 사정마을에는 창녕 성씨들이 살았는데 그밖에는 전부 김해 김가 일색이었어요. 집성촌을 이루고 살았는데 김씨는 너무나 가난하고, 성씨네는 한문 선생을 앉혀가지고는 가르쳤지요. 이 어른 연배되는 사람들이 배우고 있었는데 귀동냥해서 한문을 배워가지고는 결국은 원체 한번 들으면 절대 안 잊어버리는 천재 같은 머리라서 상주 내에는 큰 한학자가 되었어요. 책을 많이 읽으셨어요. 이 양반이 예문에 대해서는 잘 아셨어요. 성씨들은 이 양반에게 와가지고는 물어서 배워가고 그랬어요. 그 손자가 지금 부면장하고 있지요. 화동이라는 곳에서 족보도 펴고 예문에 관한 책을 펴내고 그랬어요. 야가 면에 있는지 모르겠네. 시간 있으면 책자 같은 것을 좀 구경 하셔도 될거라요. 이 양반이 가지고 있던 한문 고서가 방에 가득 있었거든요. 내가 그 옆집에 살아서 잘 봤지요. 저는 조부님하고 한 방에서 근 이십 년 살았기 때문에 보은이 동학의 본거지고 상주 이쪽 밑으로는 모동에서 연락을 받아가면서 동학 활동했다는 것을 귀에 딱지가 앉을 정도로 들었지요. 내중에 우리 철들을 때는 도망치고 그랬으니까. 접주, 대접주라는 말은 항상 들었지요. 하여간 이분은 항상 모든 것을 속필 달필로 적어놓고 그랬지요. 동학에 조부님이나 이 어른 항렬에 있던 분들은 거의 가담했을 거라요. 집의 조부님은 선대 어른이 조봉대부 절충장군이니 했던 것을 보면 애국심으로 들어갔겠지요. 동학에 가담한 자세한 사정은 잘 모르겠어요. 식자 돌림의 이 어른들 형제 분들은 잘살았지요. 농사철에 놉을 얻어서 머슴들하고 일할 때 쌀을 씻으면 쌀뜨물이 오 리를 내려갔다고 그랬지요. 그렇지는 안했겠고 과장했을지라도 몇백 석 했다고 그래요. 그러다 이 양반들 때 와서 동학에 들어가서 싹 망했지요. 동학에 들어가면 희생이 되는 것은 틀림없는데 들어가게 된 것은 결국 뭔가 애국적인 마음에서였을 거라고 생각해요. 동학을 믿으면 고생덩어리고 애를 많이 자셨거든요. 그래도 죽어가면서도 믿는 건 다른 것은 없는 걸로 알아요. 그렇지 않으면 우리가 좀 잘살았을 텐데. 김해 김씨는 모서 사제에 임진년에 피난와서 정착하지요. 우리 김씨는 손이 많이 퍼졌거든요. 갑오년 땐 양반 세도가 있던 창녕 성씨에게 눌려 지냈지요. 해방 직후 민선 면장 선거할 때는 내가 서른다섯 살 할 때 인구가 모서에 사는 사람이 만이천 삼천 명 되었는데 한 할배 자손인 김씨가 삼백여 호였고 성씨는 칠십 호 남짓 했지요. 딴데 나가 사는 사람이 늘어나서 김씨는 현재 약 백팔십 호가 돼요. 지금 모서 인구가 팔천 명인데. 우리 할부지한테 들으면 토구질이라 하는데 성씨들은 토구질을 많이 했어요. 나락 얼마를 더 받으려고 달아매놓고 두드리고 심하게 소작인을 대했어요. 김씨는 많아도 중농 이하 빈농이었어요.

농민군 지도자로 활약한 인물 중 잔반이나 빈농이 아닌 부농 또는 지주가 있었다는 사실은 김씨가의 사례로 알 수 있다. 이와 함께 유통경제의 발달에 적극 대처해서 재산을 모은 사람이 당시에 존재한 사례도 찾을 수 있다.

우리집은 고조 증조부 때 부자로 살았어요. 제자 돌림 어른이 부자였었어요. 전해지는 이야기로는 당나귀에 짐을 싣고 다니셨다고 해요. 사방으로 다니면 물건을 사가지고 팔고 해서 이래가지고 웃대서 재산을 모았지요. 삼백 석 했다고 해요. 동학하고 나서는 다 몰수돼서 아무것도 없었어요. 없어진 것은 원체 곤란하게 사셨으니 말도 못했어요. 이 양반 규자 배자 당숙만 배우셨지 다른 분들은 무식했어요.

동학하던 사람의 후손이 고생했다는 것은 어느 집에서나 똑같이 들었던 이야기였다. 그러나 수백 석을 추수한 집안의 후손들이 생존을 위해 처절한 삶을 이어나간 사실은 끔찍했다. 일제에 협력한 민족반역자의 후예들이 넉넉하게 살면서 고등교육을 받고 지금까지 큰소리쳐온 것과 참으로 대비된다.

집의 가친 형제들은 뭐 했는가 하면 아무것도 없었기 때문에 여기서 지게를 두 개 가지고 황간까지 나락을 져날랐지요. 교통이 불편하니까 일본놈들이 나락을 일본을 가져가려고 하면 기차가 다니는 황간으로 날라야 했어요. 백 근짜리 백오십 근짜리 지게 둘을 가지고 그 무거운 걸 날라다줬지요. 한번 이만큼 져다놓고 그 다음에 져다놓고 해서 가져갔지요. 그러면 하루에 두 번 황간을 왔다갔다 하는 택이지요. 소라도 있으면 지워서 날랐겠는데 그렇지도 못하고 그래서 몇 푼 받아가지고 밤에 늦게 들어오시고 그렇게 고생을 하셨어요. 그래도 수는 많이 하셨어요. 다 칠십은 넘어 사셨고 집의 선고는 팔십 넘어서 돌아가셨어요.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.