이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

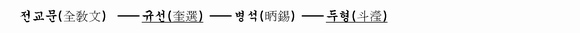

전규선(全奎選)

1869~1894. 예천 금당실 출신. 살기 좋다고 해서 십승지지(十勝之地)의 하나로 꼽히는 금당실은 아랫금당실과 윗금당실로 나뉘며, 윗금당실은 세력이 가장 큰 명문 함양 박씨가 모여살고 아랫금당실에는 여러 성씨들이 모여살고 있음. 이 마을 옥천 전씨가의 한 사람인 전규선은 동학에 입도하여 활약했음.

전두형(全斗瀅)

1922~ . 전규선의 손자. 그 아버지 대부터 조부가 살던 집을 떠나지 않고 금당실을 지켜오면서 농사를 지어왔음.

신영우

다시피는 녹두꽃

미리 예고 없이 찾아가서 100년 전의 갑오년 사건과 조부에 관한 일을 물었다. 1986년 2월 22일은 찬바람이 불어와 쌀쌀한 날이었다.

동학 당시에 그 어른이 나가셨다는 얘기만 들었지, 사실 들은 게 아무 것도 없습니다. 그저 동학에 나가서 그 어른이 돌아가셨다, 나가신 날은 8월 초열흘날로 알고, 그래가지고 나가신 날에 행사하는 것이지 아무것도 없어요. 얘가 우리집 큰애인데 지금까지 이런 말을 한 번도 하지 않았어요. 때가 되면 조부님 산소에 가서 성묘하곤 했지만 그 산소는 빈 산소라요. 그러면서 아무에게도 얘기하지 못하고 있었지요.

증언자는 느딘없이 조부에 관해 묻는 말에 상기된 모양이었다. 혼자서 마음 속에 깊이 간직해온 오래된 사연이 비로소 말로 변해 밖으로 나왔다. 그러면서도 과장은 없었다.

조부님이 나가신 날은 조모님뿐 아니라 집안어른들, 종조부가 계셨으니께 나가신 날이라고 그래서 그날로 제물을 놓고 제사만 지냈을 뿐이지 그 뒤 어디 가셨는지 어찌 되셨는지 다른 것은 아는 것이 없습니다. 동학에 관계됐다는 사실은 틀림없습니다. 그것은 당시 규자 철자[奎轍, 1880~1960]하는 종조부가 계셨고 그와 같은 얘기를 전해주셨지요. 집에 또 조모님이 계셨지만 당신만의 말 못할 사정으로 여겨 얘기도 꺼내지 못하고 계셨지요.

1894년 6월 말 일본군이 경복궁을 침범했다는 소식이 전국에 퍼졌다. 각지의 동학 조직은 즉각 스스로의 힘으로 일본의 침략행위를 징벌하고 축출하기 위해서 무장봉기를 준비했다. 예천의 농민군도 무기를 모으고 군량을 확보하는 등 활동에 나섰다. 그 과정에서 읍내에 결성된 민보군과 충돌하게 되었다. 동학농민군이 떼를 지어 무장을 하고 부잣집을 들이쳐서 돈과 곡식을 강제로 걷는 것을 화적과 같다고 본 것이다. 8월 9일 밤 조총, 칼, 철퇴를 든 농민군 11명이 군량과 무기를 모으며 다니던 중 민보군에게 사로잡혔다. 이들은 예천 일대를 압도하던 동학의 큰 세력을 믿고 “우리는 모두 동학도인인데 우리를 죽인 후 너희들이 감히 살 수 있을 것 같으냐?”하며 민보군을 협박하였다. 그러자 격분한 민보군은 이들을 한천가로 끌고가 생매장해버렸다. 이 사건은 농민군과 민보군 사이에 일대 결전을 벌이는 계기를 가져다주었다. 전규선이 이들 11명 중의 하나라고 밝혀주는 기록은 없다. 민보군은 문초 기록도 남겨놓지 않았다. 그러나 충분히 그렇다고 추정할 근거는 있다. 옥천 전씨의 족보에 전규선이 작고한 날을 8월 10일로 밝혀놓은 것이다. 이들이 활동한 지역은 예천의 북부였다. 금당실과 가까운 곳이다. 그리고 한천가의 사건이 일어난 날이 10일이었다. 가족들은 그 내용을 알기 때문에 세상을 떠난 날인 10일을 족보에 기일로 기록하고 제사를 지내왔다. 그리고 그날을 집 나간 날이라고 말해왔을 것이다. 증언자 전두형 씨는 조부가 해를 입은 곳이 문경 산양의 어느 곳이라고 한다. 그해 8월 29일 예천의 농민군은 문경 부근 석문리에서 일본군과 전투를 벌인다. 이때 많은 농민군이 희생되는데, 바로 여기서 해를 입었다고 하는 것이다. 그러나 집 나간 날짜를 기일로 정해온 것은 예천 사건이 일어난 날을 뜻하는 것으로 보인다.

금당실에 처음 오게 된 것은 지금 내 대까지 하면 삼대지요. 여기 오셔서 백여 년이 좀 넘었어요. 이 어른들이 여기 오셔서 자리잡고 살았지요. 본래 하리[下里] 우곡이라는 데 살았어요. 아주 예전에는 봉화 이산면 의곡 의실이라는 데 살았지요. 그때하고 여기 하리 올 때만 해도 그렇게 잘살았다고 해요. 그래가지고 모여있던 집들이 뿔뿔이 헤어져서 여기도 오고 저기도 가고 그랬다고 해요. 하리에서 여기 온 까닭은 전부 이분들이 글만 읽고 그러니 살림도 폐하고 여기 와서 상당히 땅도 있고 그랬는데, 당시 글만 하다보니께 다 없어져버리고 또 증조부 되는 이 어른도 여기 와서 문학하고 그랬단 얘기를 들었어요. 이건 영산에 가면 이경구 씨가 있지요. 거기서 같이 문학했다는 기록이 있다고 그 어른이 그래요. 아직도 내가 다만 얼마 가지고 있는 한적본 책은 다 세전되어온 겁니다.

옥천 전씨가는 살기 좋은 곳을 찾아 하리에서 금당실로 이주했다. 그것은 사회분위기를 보여주는 현상의 하나였다. 19세기에 들어와 사회혼란이 심해지자 난을 피할 수 있다는 명당과 길지를 찾아 새로 자리를 잡는 사람들이 많아졌다. 이름난 산 주변에는 마을이 생겨나는 변화도 나타났다. 금당실은 사람들이 찾아드는 살기 좋은 곳이었다.

조부님의 능력이 어떻다 하는 얘기는 듣지 못했어요. 다만 동학 때문에 나가서 집이 망했다는 말만 들었지요. 하여튼 살기는 그 당시 여유있게 살았어요. 종조부 그 어른이 두 집 살림을 같이 하시면서 살았지요. 전씨는 금당실에 십여 호가 모여 살았는데 갑오년 이후 동학 때문에 모두 외지로 떠났지요. 우린 조부님이 돌아오시지 않고 아버님이 어려서 그대로 마을을 떠날 수 없었지요.

집안에서 젊고 활달한 장남이 갑자기 없어지면 여러 문제가 생기게 마련이다. 아들을 중시했던 관행을 생각하면 전씨가의 혼란이 어떠했을까는 미루어 짐작할 수 있다. 1894년에 14살이었던 전규선의 아우 전규철이 집안의 크고 작은 모든 일을 처리하는 중심이 되었다. 동학에 입도한 일가들은 후환 때문에 모두 마을을 떠났다. 그러나 집안의 대들보가 들어오지 않은 채로 집을 옮길 수는 없었다.

여기 오셔서 조부님과 종조부님 대부터 권씨네와 계를 하고 있어요. 지금까지 권씨와 전씨 두 성만 하고 있는 계지요. 계의 절목이란 게 별로 없어요. 선세수계 선세속계[先世修契 先世續契]라 해서 예전 어른들이 하던 계를 지금도 따라한다는 것이죠. 요즘 말로 하면 친목을 도모하기 위해서 한다는 거죠. 한때 문제가 있어 모이지 않기도 했지만 다시 옛 어른의 뜻을 이어서 해나가고 있어요. 그 권씨 중에 한 집의 어느 분이 할배하고 같이 나가서 제사를 한 날에 지내고 있지요. 여기 권씨는 양반 예천 권씨래요. 그 중에도 한 분이 동학에 들어가서 나갔다는 거죠. 그 집에 가서 이 일을 확인할라하면, 지금 그 집에는 안양반이 혼자 살아요. 자세한 얘기는 못 들을 거예요.

동학을 같이했던 이웃 권씨 중 한 사람도 같은 날 집을 나가서 돌아오지 않았다고 한다. 그처럼 가까왔던 마을사람들과는 대를 이어서 지금껏 계를 이어나가며 친목을 다지고 있다. 인근의 양반 지주들은 동학도들의 행동을 못 잊고 오래도록 이들을 백안시했을 것이다. 이를 생각하면 계는 공동 대응할 수 있는 좋은 방법이었을 것이다. 여기 땅은 임종상이란 사람과 이중화 씨 것이 많이 있었지요. 이중화 씨는 양주대감 이유인의 아흔아홉 칸 집을 사가지고 온 사람이죠. 법부대신을 지낸 이유인이 집을 지을 때 사람들을 괴롭혔다고 하는데 그 얘기는 대중이 없지요. 밑에 일을 하는 사람이 그랬다는 거죠. 금당실에서는 논이 많아서 벼농사를 많이 했는데 왜정 때는 목화를 많이 갈았죠. 그때는 강제로 목화를 심었죠. 백년 전은 몰라도 왜정 때는 여기서 면화가 잘 되었어요. 우리도 많이 갈았고 내가 직접 봤어요. 조모님은 면포를 많이 짰지요. 암만요. 그건 많이 했어요. 혼자 계신 분들이 소일하고 그러자니 또 거북하고 그러자니 많이 짰지요. 재산요? 내가 가진 토지는 선대부터 내려온 것을 더 사지도 팔지도 않은 상태지요. 모두 용문에 있는데 밭이 삼천 평이고 논이 삼천 평이지요. 밭은 삼백 평이 한 마지기로 치기 때문에 열 마지기고, 논은 이백 평이 한 마지기여서 열다섯 마지기예요. 갑오년에 살던 집은 맨 여기래요. 이 집은 육십오년 되어서 내하고 한 동갑이요. 내가 어른들한테 들으니 나하고 한 동갑이예요. 조부님이 살던 집은 다 없어졌어요. 새로 지었지요. 면포는 예천장에 팔았어요. 이건 을사년 애감록[哀感錄]인데, 이것 보세요. 예천, 풍기, 안동의 유생들이 조문을 왔지요. 생원, 진사, 지평도 있어요. 권원장 상룡은 양반들이 모이던 서원의 원장 권상룡입니다.

금당실은 지금도 이유인(李裕寅)에 대한 이야기가 떠돈다. 이유인은 민비에게 접근해서 출세를 거듭한 사람이다. 그는 임오군란이 일어났을 때 충주로 피신한 민비가 대궐로 돌아갈 때를 예언해서 신임을 얻은 무당 진령군(眞靈君)에게 접근해서 양주 목사, 경상 감사를 역임한다. 대한제국 때는 법부대신을 지내고 예천으로 들어온다. 그리고 금당실에 99칸짜리 저택을 짓고 군림했다. 1900년에는 민보군의 주축이 된 향리를 억누르고 동학의 재기를 막으면서 농민들을 통제하는 향약을 만들어서 약정이 된다. 예천 일대는 면화가 잘 되어 많이 심었다 면포를 짜서 소득을 올리는 농가가 농촌사회의 변화를 가져오는 중심이 되기도 했다. 1894년 이후에는 동학 때문에 일찍 남편을 잃은 부인들이 면포를 짜며 시름을 달랬다는 일화가 여러 집에서 전해지고 있다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.