이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

김덕명(金德明)

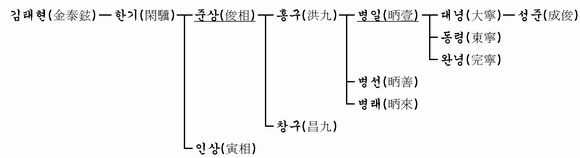

1845. 10. 27~1895. 3. 29. 언양(彦陽) 김씨. 보명(譜名)은 준상(俊相). 덕명(德明)은 자, 호는 용계(龍溪). 금구 대접주로 농민전쟁 때는 농민군 총참모를 맡았고, 전봉준과 처음부터 함께 싸우고 행동하다가 1895년 정월 초하루에 체포되어 서울에서 전봉준과 같이 재판받고 같이 처형됨.

김병일(金昞壹)

1921. 5. 6~ . 전주공고를 졸업하고, 전주시청과 국방대학원을 거쳐 지금은 구로동에 있는 삼산건축사사무소를 운영. 언양 김씨 종친회장.

우윤

전봉준과 그의 동지들

김덕명의 집안이 언양 김씨 집성촌인 금구현 수류면 거야마을(지금의 김제군 금산면 삼봉리)에 산 것은 김병일 옹의 고조부 때부터였고, 그때는 꽤 부자로 잘 살았다고 했다. 그런데 농민전쟁이 일어나고서는 완전히 상황이 뒤바뀌었단다.

아버님(金洪九: 1886. 6. 26~1952. 10. 2) 말씀이 고조(金泰鉉) 때부터라고 합니다. 조부님과 아버님의 산소가 거가 있지요. 동네에서 큰 부자였다고 합니다. 구체적으로 얼마나 사셨는지는 모르겠습니다. 그런데 동학란 이후 집안사람들이 다 가져가 아버지는 속된 말로 불알 두 쪽만 남으셨다고 해요. 평소에 인심을 잃지는 않아서 그 마을에서 어떻게 남으셨나 봐요. 아버지가 9살 때 할아버지가 돌아가셨는데 이후 아버지는 금파는 일을 하셨어요. 광산일이 아니고 동네에서 논바닥이나 시골집 구덩이를 파서 금을 캐내어 생활을 하셨지요. 그리고 선영일을 하셔서 우리 자랄 때는 어려움이 없었습니다

여기에 나오는 ‘금파는 일’은 정황이 아주 잘 맞아떨어진다. 지금도 김제 일대는 논이나 개울을 파서 사금을 캐내고 있다. 김제는 지금도 ‘금이 많이 나는 언덕’이라는 뜻인데 예전부터 이곳에서는 금파는 일을 많이 벌였던 것이다. 김병일 옹의 아버지는 여느 농민군의 후손과 같이 집안일에 대해서는 별로 이렇다할 이야기를 하지 않았다 아버지가 생전에 할아버지 일로 한을 품고 살았다고 말하는 김병일 옹은 벌써 감정이 벅차오른다.

아버지가 찾아오는 사람들한테는 무슨 말씀을 하셨는데 나한테는 별 말씀을 하시지 않았어요. 우리도 마찬가지로 부모들이 대부분 좋지 않은 이야기는 남하고는 얘길해도 자식들에게는 하지 않잖아요. 어려서 할아버지가 훌륭한 분이라는 정도의 얘기는 하셨습니다. 아버지 생전에 할아버지 일로 한을 품고 사신 것은 알지요.

그러면 김덕명은 누구인가. 그의 이름으로 알려진 덕명은 그의 자이고, 본 이름은 준상(俊相)이다. 호는 용계(龍溪)인데, 이곳에서는 그를 용계 장군으로 부른다. 그는 그의 호가 말하듯이 모악산 자락이 펼쳐진 원평 용계(龍溪)마을에서 태어난 것으로 알려지고 있으나 그의 장손 김병일 옹도 그곳을 정확히 대지 못한다. 근래 이곳 향토사학자 최순식에 의해 마을 고로들의 증언을 토대로 방산나무 옆 과자공장으로 추정하고 있다. 또 김덕명은 외가가 있는 이곳에서 태어났다고 한다. 어려서부터 글줄이나 읽을 수 있었던 중농 집안에서 태어난 그는 불의를 보면 못 참았으며 불우한 친척과 이웃에게는 베풀 줄 알았다. 일족 중의 한 부자가 돈으로 벼슬을 사서 세도를 부리자 이를 못마땅하게 여겼고, 종중 일로 금산면 장흥리 안정사 절골 재실에서 회의를 할 때면 일족의 부당한 짓거리 때문에 술사발을 날리고 목침 따위를 던지는 일이 허다했다 한다. 이러한 김덕명이었기에 그가 동학에 들고 접주가 되자 부근에서 막강한 교세를 떨치게 되었고, 농민전쟁 당시 총참모가 되어 전봉준·김개남·손화중을 도와 농민군의 주요 지도자 반열에 들었다. 그런데 김덕명과 전봉준은 어렸을 적부터 알고 지내던 사이였다. 전봉준이 10대 청소년기에 거야마을에서 십리도 채 못 되는 황새마을에 살 때 아버지와 함께 김덕명의 집에서 살다시피하였다고 하는데, 최근 발견된 천안 전씨 족보(고창문화원 이기화씨 발견)에 의하면 전봉준의 외가가 언양 김씨라고 하니, 전봉준은 어머니 쪽으로 친척이 되는 김덕명의 집에 자주 들렀던 모양이다. 이 때문에 김병일 옹은 전봉준이 거야마을 김덕명의 집에서 식객생활을 하면서 지냈다고 기억하고 있다. 그런 탓인지 김덕명은 1893년 원평집회 때도 적극 참여하였고 백산에서 농민군이 결집하여 부서를 정할 적에 참모로 추대되었다. 이 때 군량미의 공급에 그의 역할이 컸고 또 금구일대의 농민군을 규합하는 데 절대적인 공헌을 한 것으로 드러나고 있다. 1894년 11월 9일(양 12월 5일) 공주 우금치 전투에서 농민군이 패하자 전봉준은 남은 농민군을 이끌고 전주성으로 퇴각했다가 11월 23일 전주성을 나서 금구현 원평으로 내려갔다. 이때 김덕명은 먼저 원평으로 내려가 그곳 농민들을 소집하고 군량미를 마련하는 등 자신의 고향인 이곳에서 회심의 일전을 치를 만반의 준비를 가다듬었다. 그러나 이들은 11월 25일에 벌어진 전투에서도 승기를 잡지 못하고 태인으로 퇴각하고 말았다. 이틀 후 태인에서도 농민군은 패퇴를 면치 못했다. 두 전투를 치르고 김덕명은 참담한 심경으로 전봉준과 헤어져 집안의 재실이 있는 안정사 절골로 숨어들었다. 정유재란 때 불탄 안정사 터에 지은 무당들의 산제당에 몸을 숨겼다. 벽과 문틈으로 바람이 파고드는 산제당에서 돌아가는 사태를 살피며 한편으로 집안의 세도 있는 사람에게 구명을 요청하였으나 오히려 이들이 관가에 알려 김덕명은 체포되었다고 전해진다. 1895년 정월 초하루(양 1월 25일) 새벽에 들이닥친 태인 수성군에 의해 끌려가 김덕명은 일본군에게 넘겨졌다. 두 팔이 펴진 채 막대기에 묶이고 상투마저 막대기에 꿰여 끌려가는 김덕명의 모습에 아낙네들은 눈시울을 붉히고 마을사람들은 모두 비통한 심정을 금치 못했다 한다. 그리고 김덕명은 서울에서 3월 29일 재판을 받고 전봉준과 함께 교수형에 처해졌다. 그때 시신을 운구하여 수습한 이야기를 김병일 옹의 증언을 통해 들어보자.

할아버지 친구분들이라든가 부하들이라든가, 하여튼 그분들에 의해서 서울서 고향까지 운구되었다고 합니다.

그리고 묘비와 추모비도 얼마 전 김병일 옹 혼자 마련하였단다. 그때의 상황을 김옹은 이렇게 전한다.

무슨 일을 하려면 언제나 돈이 필요한데 돈을 내라 하면 안 내놓는다 말야. 그 묘비와 추모비도 돈을 걷어서 하려 했으면 못했겠죠. 그래서 모든 일을 혼자서 하였지.

그리고 1989년에는 『언양 김씨 덕명장군 추모집』을 만들었는데, 그 때까지 김병일 옹이 이곳저곳을 다니며 조부의 행적을 하나하나 찾았다.

당시 신문에서 할아버지가 재판을 받은 판결문이 부산에서 공개되었다는 기사를 보고 법원에 있는 재종 동생을 통해서 자료를 찾아보았습니다. 3년에 걸쳐 자료를 모아 1989년에 발간하게 되었습니다.

김병일 옹은 지난 5년 동안 고혈압인 지병이 악화되어 산소에 가지를 못했고 대신 아들들이 다녀오는 것이 마음에 걸린다고 하면서 『발굴인물열전 동학농민전쟁』(이이화 저, 한겨레신문사, 1994)을 펼쳐놓고 김덕명 장군 편을 복사하였다 그러다가 무슨 생각에서 인지 세 부로 추가로 복사했다. 이유를 물었더니 세 아들에게 보낼 것이란다. “요즘 애들은 관심이 없어. 그런데도 한 아이한테만 자료를 주면 서운해 하더라구요. 이것도 갖다주면 읽어보지도 않겠지만 모두에게 주어야지.” 뭔가 그런 식으로라도 할아버지 이야기를 전해주고 싶은 김병일 옹이다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.