이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

전봉준(全琫準)

1855~1895. 족보에는 이름이 병호(炳鎬), 초명이 철로(鐵爐), 자가 명좌(明佐)로 되어 있음. 1894년에 동학농민전쟁의 최고 지도자로 활약하다 그해 12월 2일 체포, 5차에 걸친 심문을 받은 뒤 1895년 3월 29일 교수형에 처해짐.

전용호(全龍虎)

1966~ 전봉준의 방현손. 김제상고와 전주대학교 회계학과 졸업. 재학시 학생운동에 참여. 부안군 농민회 총무간사 역임.

김양식

전봉준과 그의 동지들

전봉준에 관해서는 모르는 사람이 없을 정도이다. 그는 동학농민전쟁의 최고 지도자로서, 우리 역사 속에서 손꼽을 수 있는 영웅 중의 한 사람이다. 그럼에도 불구하고 그동안 그의 집안내력이나 태어난 곳은 여러 주장이 나올 정도로 불명확한 점이 많았다. 근래에는 천안 전씨로 고창 당촌 출신이라는 설이 정설로 되어 있다. 이런 점에서 그의 방손이 살아있고 그를 통해 전봉준에 관한 증언을 듣는다는 것은 가슴 벅찬 일이 아닐 수 없다. 먼저 전봉준의 방손이 밝혀지기까지의 내력부터 들어보자.

저도 아버님 영향을 많이 받아 학교 다닐 때부터 나름대로 찾아보았어요. 그렇지만 자료로서만 알지 다른 것은 잘 모릅니다. 제가 대학교 3학년 때 아버님이 돌아가셨거든요. 아버님이 자세하게 많이 아시지요. 그때만 해도 학교 다니고 그래서 자세한 얘기를 듣지 못했습니다. 우리 이 구족보가 실제로 100년이 훨씬 넘은 족보거든요. 그것을 증거로 해서 잡은 거지요.

원래 전봉준은 전처와 후처 소생의 2남 2녀의 자녀를 둔 것으로 알려져 있다. 그의 첫째 부인은 1894년 이전에 이미 사망하고, 농민전쟁 당시에는 둘째 부인과 어린 자식이 고부나 태인 동곡에서 살고 있었다. 그러나 전봉준이 1895년에 교수형을 당한 뒤 이들은 졸지에 역적의 자식으로 몰려 숨어지내야만 했다. 전봉준은 목숨을 나라에 바치는 대신, 그 자식에게 역적이라는 굴레와 가난을 물려준 것이다. 어린 자식들은 뿔뿔이 흩어졌고, 아버지가 전봉준이라는 사실마저 숨겨야만 했다. 전봉준의 아들은 농민전쟁이 끝난 뒤에 숨어 지내다가 출가한 지금실의 큰누이 집에서 더부살이를 하였고 동네의 머슴노릇도 하였다. 심지어 노름빚 때문에 남의 소를 팔아먹고 도망쳤다고 마을 사람들은 전한다. 그의 딸은 살아남아서 강씨의 외손들이 어렴풋이 이야기를 들려주기도 한다. 그리고 그의 고향이요 전씨들이 모여살던 당촌은 농민전쟁이 끝난 뒤 깡그리 불탔고, 전씨들도 모두 죽거나 도망쳤다. 이 때문에 가까운 일가도 찾을 수가 없었다. 그의 방손이 밝혀진 것도 최근의 일이며, 그것도 족보에만 남아 있을 뿐이었다.

근래에 들어서 1984년인가 1985년에 『대동신보』 만들 때, 전봉준 장군 후손으로 불려갔을 때 이게 됐거든요. 지금 신보에는 이렇게 돼 있지만, 구족보 때문에 연락이 되었던 거지요. 그전에는 제가 알고 있는 분들 통해서 알았어요.

그전에 영감님들이 싹 돌아가시고 없은 게 이것을 후딱 결정을 못헌 거요. 영감님들이 있어야 어떻게 이 일이 이 길로 가는지 저 길로 가는지 아는데, 노인양반들이 다 돌아가시고 없으니 어떻게 할 것이요 아무것도 모르지. (전용호 어머니)

이렇게 『대동보』를 새로 만드는 과정에서 전용호가 전봉준 방손임이 밝혀지고 그것이 새로운 족보에 오르기까지에는 전용호 어머니의 말에서도 느낄 수 있듯이 우여곡절이 많았다. 1953년에 처음 발간된 천안 전씨 족보에는 전봉준을 삼재공파(三宰公派)로 기록하였다. 그러나 이 족보는 전봉준의 어머니가 봉준을 8세에 낳은 것으로 기재하는 등 오류가 많아 진위에 대한 논란을 빚어 왔다. 더욱이 원족보가 발견되어 삼재공파에서 가짜라고 주장한 것이라든가 양자입적 문제라든가, 시비가 있었다고 한다.

말 많은 것도 이젠 없고 확실히 맞다는 것을 천안 전씨 대동보측에서 알아주게 되었습니다. 왜냐하면 『대동보』에서 그전 옛날 족보 갖고 따져본게, 자기들 옛날 족보가 없고 우리야 백몇 년된 족보가 있고 족보는 그것밖에 없거든요. 근디 어디가서 그 족보를 갖고 오겠어요. 그 족보가 있기 때문에 이것이 확인이 된 거요.

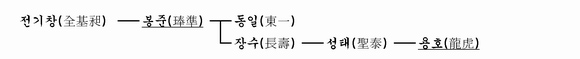

이로써 족보에 의한 후손 확인은 명약관화해지게 되었다. 천안 전씨 문중에서는 1886년에 간행된 『천안전씨세보(天安全氏世譜)』에 근거해 1886년에 새로 대동보를 만들면서 전봉준의 가계를 정리하였다. 이 『세보』는 바로 용호 씨의 아버지인 성태(다른 이름은 동근)가 보관해 오고 있었다. 성태 씨의 아버지 장수는 윤삼이라고 불렀는데, 당촌에 불을 지를 적에 이웃 마을인 덕정리의 서당에 왔다가 죽음을 면하였고 윤삼의 어머니는 등넘어 죽림리에서 꾸어왔던 양식을 갚으러 갔다가 죽음을 또 면하였다. 이들 모자는 불타는 집 속에서 족보를 꺼내가지고 달아났다. 이들 모자는 덕정리에서 남의 집 머슴살이를 하며 숨어 지냈다. 윤삼이는 1941년에 죽었다. 아들 성태는 아버지가 물려준 족보를 머슴살이를 하는 어려움 속에서도 족보를 고추꾸러미에 싸서 측간 모퉁이에 감추어 가며 보관하였다. 고창문화원장인 이기화 씨가 발굴하고 검토한 바에 의하면, 이같은 우여곡절을 겪은 『세보』는 전봉준의 가계를 정확히 전해주고 있었다. 『세보』는 전봉준이 1855년 12월 3일 출생하였다는 점, 1877년 송두옥(宋斗玉)의 딸인 전처와 사별하고 후실 남평 이씨를 맞아들였다는 점, 1886년 이전에 아들이 하나 있었다는 점 등을 말해주고 있다. 이같은 『세보』가 남아 있는 것은 당시의 정황으로 보아 기적이었다. 왜냐하면 농민전쟁 직후 여러 전씨 집안에서는 이 『세보』를 가지고 있으면 죽는다고 모두 불태워버렸다. 당시 농민전쟁 가담자, 특히 지도자급은 철저히 수색해 처형당하는 상황에서 족보를 없애버리는 일은 흔히 있었다. 다행히 자신의 뿌리를 끝까지 지키고자 하는 마음이 남달랐던 전용호의 조부만이 이 『세보』를 은밀히 보관하였던 것이다. 이 세보에 따르면 용호 씨의 할아버지 윤삼은 전봉준과 10촌의 삼종(三從)조부가 되고, 용호 씨에게는 삼종 고조부가 된다. 이러한 정신은 그 뒤에도 이어졌다. 특히 전용호의 부친은 어느 정도 생활이 안정되자 자신의 뿌리를 찾는 일에 동분서주했다. 그래서 이 『세보』를 들고 백방으로 수소문하며 뛰어다니면서, 전봉준의 가계를 확인하고 잘못된 『대동보』를 바로잡는 일에 앞장섰다. 그는 아들에게 “나는 전봉준 장군 후손이다. 살아있는 사람 중에 하나밖에 없다”라는 말을 수시로 하였다고 한다. 그러면서 전봉준의 방손임을 밝히기 위해 나름대로 많은 노력을 기울였다.

제 어렸을 적 기억에는 아버님이 족보를 들고 많이 다니셨거든요. 돌아다니고 장사 다니시고 겨울 같은 때 시간이 좀 남았을 때 많이 돌아다니시곤 하였어요.

틈나는 대로 족보를 확인하기 위해 동분서주한 덕택에 전봉준 방손임이 밝혀지긴 했으나, 그의 한평생은 매우 불우했다. 그의 부인(전용호 어머니)은 가난했던 시절을 떠올리면서 남편에 대해 털어놓는다.

야네 아버지는 당촌에서 태어나 어려서 신림면 만화동[당촌 앞에 있는 산너머 마을]으로 이사왔어유. 그쪽이 원래 천안 전씨가 모여 살던 곳이었잖아요? 그곳에는 우리 시어머니 선산도 있고 시아버지 선산도 있었고. 그래서 어려서 왔지유. 친가쪽 친척이 많이 살아서가 아니라 고씨 처가집도 있고 해서. 그러다 가족이 싹 없어져 버린게, 야네 아버지는 아버지대로 객지로만 돌아대니고 어디에다 집도 잡지 못하고 사는 양반이유. 야네 아버지가 결혼한 것도 38살인가 됐을 때 했지유. 어머니도 돌아가시고 아버지도 돌아가시고 객지로 맨 돌아댕기다 38살에 했시유. 18년 차이 나유. 그러니까 지금 살아계시면 73살이유. 결혼한 뒤에는 계속 여기서[서안] 살았어유. 거기서 처음에 나와 갖고 조그만한 방 하나 얻어 갖고 살았지유. 그러면서 쌀장사도 하다가 고추장사도 하다가 보일라도 놓다가 씨암닭도 잡고 안한거 없이 다 했당가요. 얘 아빠가 별거 안해 본 것이 없듯이 나도 시집 와가지고 별거 다 해봤어요. 얘 아버지가 지금까지만 살아계시면 괜찮은데, 지금까지만 살았어도 무슨 근거를 후딱 알거 아니요. 근디 그것도 저것도 모르고 어쩔 것이요. 병원생활하다가 느닷없이 돌아가셨지 뭐. 어떻게 된 것도 모르고 뭔 얘기도 허도 못하고 그리 돌아가셨지 그렇게 돌아가시리라 생각도 안했지.

동학농민전쟁 당시 전용호의 선친은 고창군 덕정면 당촌에서 세거하였으나, 그 이후 살아남기 위해 정든 고향을 버리고 인근 지역으로 머슴살이하며 거처를 몇 차례나 옮겨다녔다(성태 씨가 당촌에서 태어났다는 말은 할아버지 윤삼을 잘못 말한 것 같다). 이러한 전용호 선친의 인생역정은 일면 전봉준과 비슷한 면이 엿보인다. 전봉준도 조부대로 오면서 가세가 기울어지자 어린 나이에 고향 당촌을 떠나 전주 구미리로 옮겨 살았으나, 그곳에서도 정착하지 못하고 다시 이곳저곳을 떠돌아다녀야만 했다. 한때는 원평 황새마을의 유기공장 객사에서 산 일도 있었다. 그러다 30대에 접어들어 고부 조소마을로 들어와 훈장을 하면서 사회를 변혁할 큰 꿈을 품게 되었고, 결국 1894년 동학농민전쟁의 최고 지도자로 부상하기에 이르렀다. 전용호 할아버지 역시 전봉준이 태어난 당촌에서 출생한 뒤 이곳저곳을 떠돌아다니면서 안해본 일이 없을 정도로 힘겨운 삶을 살아왔다. 그러면서도 자신이 전봉준의 후손임을 밝히는 일을 게을리하지 않았다. 고생 끝에 낙이 온다고 하던가. 그 덕택에 이제는 전용호가 전봉준의 후손임이 확실히 밝혀지기에 이르렀다. 전봉준의 후손이라는 것만으로도 전용호는 크게 만족해 하고 있었다.

자식된 도리일 뿐이죠. 아버님이 전봉준 장군 후손이다. 그러면서 뭐 혜택이나 바라고 그런 것은 아니지요. 자식된 도리로서 그 부분들을 좀이라도 채워주고 싶은 부분들이 있거든요. 내가 전봉준 후손이다. 그것만 가지고 사는 것도 다행이지요. 후손이 맞다는거 확실히만 해주면 끝나는 것이지 보상받을 게 뭐 있겠어요.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.