이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

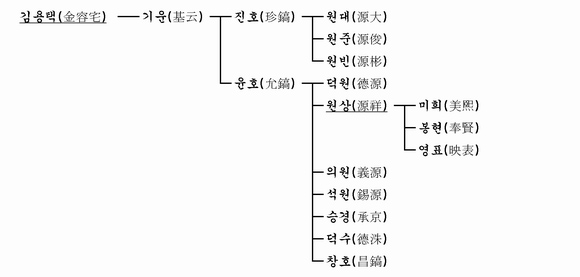

김용택(金容宅)

1858. 1. 7~1916. 4. 27. 상산(商山) 김씨. 자는 내겸(乃兼).

김원상(金源祥)

1952. 6. 29~ . 전남 장성에서 태어나고 자람. 현재 현대정유에 근무.

우윤

전봉준과 그의 동지들

김용택이 살던 곳은 함평군 윌야면 월암리였다. 고조부 때 고창으로부터 이거(移居)하였다고 한다. 김용택은 “농사로서는 남부럽지 않게 살 정도는 됐고, 배움도 많으시고 신체적인 조건이 아주 좋으셨답니다. 기골이 장대하셨고 많은 사람들을 이끌어 좋은 일을 많이 하셨다”고 하였다. 그런 기질이 그로 하여금 농민군 접주가 되어 농민전쟁에 가담케 하였다.

저희들은 구전되어 알고 있는데, 저희 할아버지가 함평 접주를 하셨는지 장성접주를 하셨는지는 모르지만 아무튼 접주를 하신 것으로 전해듣고 있습니다. 동학을 주도했던 데는 함평군 월야면 지역이었던 곳으로 알고 있습니다.

김용택이 농민전쟁에 가담한 시기는 구체적으로 확인할 길이 없지만, 농민군이 경군과 최초로 교전한 장성 전투(1894년 4월 23일)에 참여하여 관군과 싸웠다는 증언을 미루어볼 때 농민전쟁 초기부터 가담하였던 것으로 보인다. 농민전쟁이 끝난 다음 농민전쟁에 가담했던 농민군들이 받은 탄압은 모질었다. 체포되어 목숨을 잃기가 일쑤였고, 살아남는다 해도 고향 땅에 발을 붙이기는 어려웠다. 관의 추적이나 협잡꾼들의 눈을 피해 타향으로 떠돌아야 했다. 그 과정에서 많든 적든 재산이라고 남아 있던 것은 모두 날리기 십상이었다. ‘동학꾼’이었다는 원죄 때문이었다. 김용택도 농민전쟁이 끝난 다음, 다른 수많은 농민군들의 경우와 마찬가지로 산골이나 낯선 땅으로 떠돌아야 했다.

그 당시 할아버지께서 활동하실 때 영광접주, 함평접주, 나주접주, 장성접주 네 분이 지금의 장성군 삼서면 금산리 화산부락에 숨어 계시다가 그 동네의 어떤 밀고자에 의해서 숨어 계신다는 것이 알려져 당시 영광경찰서에서 기습을 했다는 거예요. 그 당시 살고 있던 동네는 장성군 삼서면 금산리 1구예요. 죽산마을이거든요. 거기에 저희 증조모님이 계신데 젊은 연령이니까 어떻게 지내는가 싶어서 밤에 (낮에는 못 다니시니까) 살펴보고 돌아가는 중인데 삼거리길이 나와요. 네 분의 접주분이 숨어 계시던 화산부락으로 가는 길하고, 작은 증조모님의 친정인 거기 본동네로 가는 길하고 삼거리에서 본래 네 분이 계시던 데로 갈려고 삼거리길에 딱 들어서니까 여우가 길을 막고서 아랫길로 인도하더란 얘기예요. 그래서 오늘 저녁만큼은 여우를 한번 따라가보겠다고 했는데, 여우가 결국은 작은 증조모댁 동네 뒷골목까지 안내하고 사라졌다는 거예요. 그래서 그날 밤은 처가댁에서 지내셨는데, 새벽에 일본군 순사들이 네 분이 숨어있던 곳을 덮쳐가지고 거기서 세 분은 영광경찰서에 연행되어 사형당하셨다는 것으로 알고 있습니다. 그렇게 해서 할아버님은 나주로 피신하셨고. 그래서 저희들은 산짐승 같은 것을 절대 어떻게 못해요.

대체로 농민전쟁이 막바지로 접어든 무렵 김용택은 다른 세 사람의 동지들과 함께 피신해 있었으나, 밀고자들 때문에 은신처가 발각되어 체포될 위기를 맞았던 듯하다. 김용택 자신은 용케 벗어날 수 있었지만, 함께 피신중이던 동지들은 끝내 체포되어 유명을 달리하는 아픔을 겪어야 했다. 이후 김용택은 관의 추적을 피해 나주에 가서 식당에서 심부름하는 점원으로 숨어 지내기도 했다. 이 과정에서 살던 집은 반농민군측에 의해 불타버렸다. 대체로 농민전쟁이 끝나고도 20년 정도 살았으나 그 이후의 행적은 분명치 않다.

장성군 삼서면으로 오셨지요. 그렇게 다니시더라도 할머니와 같이 다니신 게 아니라 혼자서 다니셨기에 할머니가 고생을 많이 하셨지요. 할아버지도 그때 득남하시고. 할아버지도 뭐 갈치시지도 못허고 그 당시에는 살림이고 뭐고 다 없어졌으니까 아주 어렵게 생활하셨지만 워낙 건강하시고 도덕적으로 깨끗하게 사시다 보니까 저희 할아버지도 시골에서는 부농으로 사신 편이에요. 할머님이 함평 이씨인데 시집올 때 논을 몇 마지기 가져와서 그걸 기반으로 살림을 일구셨다고도 하대요.

김용택 자신은 농민군에 가담하고 피신을 다니며 고생한 탓인지 그 후에도 병고에 시달리다가 사망하였지만, 그 후손은 타고난 건강과 성실함으로 비교적 부유하게 살았던 것으로 보인다. 또 김용택의 뜻을 계승하고자 하였음인지 가난한 이웃들을 도와주며 많은 덕을 쌓았다고 한다.

증조부님은 조부가 18살 때 돌아가셨지요. 그래서 조부님이 고생을 많이 하셨대요. 조부님은 동네의 가난한 사람들에게 땅을 그냥 빌려주시고 그랬어요. 살림도 일구셨고, 남을 위해서도 사시는 덕이 많은 분으로 알고 있습니다. 1968년에 돌아가셨지요. 할머님은 지금도 살아계시지요.

김용택의 산소는 현재 충남 서산 해미읍 대곡리 2구 51-2에 있다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.