이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

김재황(金在璜)

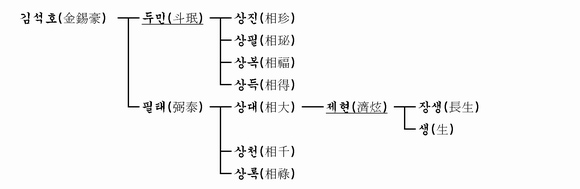

1866~1894. 12. 21. 자는 윤옥(允玉). 본관은 선산(善山). 장흥 전투에 참가한 후 행방불명. 그때 전사한 것으로 추정.

김성수(金晟洙)

1933. 2. 13~ . 농사를 지으면서 현재 장흥향교 장의 (掌議)로 있음.

1952. 11 18~ . 광고회사에 근무.

prw_073

우윤

전봉준과 그의 동지들

김재황은 가난한 농촌 지식인이었다. 한해 농사는 겨우 서 마지기, 이런 정도로는 한 해를 넘기기가 빠듯했을 것이다. 그러나 농민전쟁에 참가하면서도 책을 들고 나갔다고 하니 김재황은 학문에 뜻을 둔 청년이기도 했다. 그런 그였기에 돌아가는 세상을 살펴본즉 “좋은 세상 보기는 어렵다”며 남모른 고뇌에 빠졌음직하다. 들려오는 것이라곤 부패로 얼룩진 중앙정치였을 테고, 가까이 보이는 것은 제 뱃속 채우기에 연연한 지방의 관리였을 것이다. 그래서 동학에 들었을 것이고, 농민전쟁에도 참가하였을 것이다. 재황의 손자인 성수는 당시의 집안사정과 할아버지(엄밀하게 말하면 양할아버지)에 대해 이렇게 들려준다.

할아버님 사실 때 집안 살림살이는 아주 어려운 편은 아니지만 곤란했지요. 농사는 한 서 마지기 지었을 거요. 원래 증조부님이 글을 잘하시고 유명한 학잔데 이 양반이 증조부님에게 글을 배우셔서 글도 잘했다고 그래요. 할머니 말에 의하면은 (할아버지께서) 책을 갖고 나갔다고 그래요. 체격도 좋고 글도 잘 하시고 잘 썼고요.

아버지의 영향으로 글을 일찍 배운 재황은 책을 옆에 끼고 싸운 유일한 농민군이라 할 수 있는데, 당시 그의 행적은 1894년 12월 15일 석대들 전투에 참가하였고 여기서 몰리자 자울재를 넘어 용산으로 후퇴한 대열에 합류하였을 것이다. 당시 석대들 전투와 그 이후의 상황을 사료에 따라 옮기면 이렇다.

장흥에 농민군이 집결하여 북상하려는 움직임이 있다는 첩보를 입수한 좌선봉 이규태는 일본군 후비보병 제19대대 대장 미나미(南小四郞) 소좌의 지시를 받으며 나주 초통영을 출발하여 세 길로 나누어 강진·장흥으로 진격했다(『순무선봉진등록』12월 12일조). 이규태는 달아났던 벽사역 찰방 김일원을 앞세우고 12일 강진 병영에 도착했다(『오하기문』3필 12월 12일조). 이때 북상하려던 농민군은 관군과 일본군이 남하함에 따라 방향을 바꾸어 장흥에 집결하였다. 엄청나게 그 수가 불어난 농민군은 남문 밖과 건산리 뒷산 모정등(茅亭嶝 : 지금의 장흥고등학교 뒷산)에 진을 치고 있다가 관군과 일차 접전하고 퇴각하였다. 다음날 새벽 수만 명의 농민군이 다시 성 밑으로 집결하여 일대 접전을 벌였으나 관군의 신식무기에 밀려 퇴각하였다(『오하기문』3필 12월 12일조). 15일 교도중대와 일본군이 장흥읍에 도착하여 좌선봉 이규태의 통위 영군과 합세하였다. 이제 농민군과 관군의 대회전은 피할 수 없게 되었다. 농민군은 용산(蓉山)·웅치(熊峙)·부산(夫山) 세 방면에서 포위망을 좁혀왔다. 봉우리마다 기를 꽂아놓고 함성을 지르며 포를 쏘아대는 농민군의 위세는 그 일대를 압도하였다. 석대들 전투에서 농민군의 포진상황은 이 전투에 참전했던 남외리 최옹의 참전실담(參戰實談)이 『장흥군지』에 전해지고 있어 농민군 쪽의 유일한 자료인 듯 싶다. 전체 상황을 파악하기에는 미흡하지만 귀중한 증언임에 틀림없다.

용반접은 부산면 ‘자라번지’에다 500여 명으로 포진하였고, 웅치접은 ‘미륵번데기’(곰제산 밑)에 1,000여 명으로 포진하였으며, 어산접은 용산면 묵촌에 1,000여 명으로 포진하여 장차 장령성을 함락할 태세를 취하였다. 이리하여 동학군의 군세가 강성해지자 새로 입교한 교도가 날로 늘어나 수일간에 5,000여 군세로 증강되었다.

이런 전세를 바라보는 관군의 기록에 “3만 명이 높은 봉우리 아래로부터 북쪽 후록 주봉에 이르기까지 산을 채우고 들에 퍼진 것이 수십 리에 뻗쳐 있다. 모든 산봉우리 나무 사이마다 기를 꽂아 소리를 지르고 포를 쏘며 기세를 높였다. 세력이 너무 커 감당하기 힘들 것 같다”(『순무선봉진등록』 12월 20일조)고 하여 농민군의 세력이 대단했음을 알려준다. 통위영군은 북쪽 주봉의 농민군을 막고 교도중대와 일본군은 성모서리 대밭에 숨어 있으면서 30명의 민병을 내보내 농민군을 산에서 석대들로 유인케 하였다. 농민군이 주변 계곡에서 석대들로 쏟아져 내려오면서 민병을 공격하자 숨어있던 교도중대와 일본군이 양쪽에서 협공하였다. 농민군은 삽시간에 수백 명이 쓰러졌다. 농민군도 응사했으나 구식 화승총으로는 관군을 쉽게 무너뜨릴 수 없었다. 농민군은 자울재를 넘어 용산 쪽으로 후퇴하였다(『순무선봉진등록』12월 20일조). 다음날 관군은 방문을 내걸어 민심을 관군 쪽으로 유도하고 17일에는 교도중대가 남면 40리 거리의 죽천(竹川)장터에까지 나아가 수색전을 펼쳤다. 옥산리(玉山里 : 지금의 관산읍 옥당리)에 둔거해 있던 농민군 5천여 명은 포를 쏘며 관군을 공격했으나 오히려 농민군 100여 명이 포살당하였고 20여 명이 체포되었다(『순무선봉진등록』12월 20일조). 한편 12월 17일 장흥 옥산리 전투에서 패배한 농민군은 천관산에 숨기도 하며 대구(大口)·칠량(七良)을 거쳐 해남 쪽으로 들어갔다. 이리하여 영암·강진·보성·완도·해남 등지에서 장흥으로 몰려왔던 농민군 연합부대는 다시 해남으로 이동하였다. 석대들 전투 이후 행방이 묘연한 김재황은 전사한 것일까. 석대들 전투에서 농민군이 패퇴하여 산골짜기에 농민군의 시체가 무수히 널려 있다는 소식을 들은 당시 스무 살이었던 재황의 처(죽산 안씨)는 시동생과 함께 혹시 산야에 쓰러졌을지도 모를 남편을 찾아나섰다. 그때의 처절했던 상황을 성수는 비교적 자세하게 들려준다.

할머니가 시체를 찾을라고 막둥이 시아제(중석의 친부)를 모시고 광주리로 가서 사흘간을 찾으러 댕겼는디 시체를 못 찾아부렀어요. 할머니가 내 19살때 일흔아흡에 돌아가셨는데, 그 할머니 말씀이 그래요. 일본놈한테 돌아가셨다는 소식을 듣고 23살 먹은 막둥이 시아제(김재후?, 壬申生, 당시 23세)를 모시고 자울재로 넘어서 사흘을 갔는데 시체를 못 찾았어. 눈씻고 봐도 자기 남편 시체가 아니고 못 찾아부러요. 구별을 못해. 짚을 씌워가지고 불태워버렸대요. 그래서 시체를 못 찾아부렀어요. 할머님이 20살 먹어서 시집와 갖고 일흔아흡에 돌아가셨는데, 할머니 말에 의하면 일본놈들이 불살러 버렸다고 해서 시체를 못 찾아부렸다 그것이예요.

할머니(재황의 아내)가 아무리 찾아나섰으나 이미 농민군들은 불태워져 있어 누가 누군지 확인하기란 쉽지 않았다. 빈손으로 돌아온 할머니는 억장이 무너져내렸으나 이미 활시위를 떠난 화살. 그러나 재황의 시신이 발견되지 않은 것으로 보아 몇 가지 추측을 할 수 있다. 석대들 전투에서 사망 아니면 옥산리 전투에서 사망하였거나 이곳에서 체포되어 처형되었을 수 있다. 당시 체포된 농민군은 한 곳에 집결시켰다가 유지기를 씌워 총살하거나 불에 태워 죽였다. 따라서 시신을 분간하기가 어려웠다. 아니면 재황은 해남 쪽으로 이동하여 그곳에서 싸우다 사망하였을 수 있다. 어쨌든 집에서는 생사를 확인하지 못했지만 사망한 것을 추정하고 마을 뒷산에 가묘를 쓰기로 하였다. 그리고 제삿날은 12월 18일로 잡았다.

지금 허장으로 모셔가꼬 있어요. 우리 마을 뒤에 있소. 허장이라 옷하고 이런 것만 갖고 했지. 손이 없이 돌아가신께 아버지가 양자로 들어갔제. 내가 제사를 모시고 묘소를 관리하고 있지요. 제 집에 있는 족보는 내가 진작에 둘을 갖고 올라다가 하나만 갖고 왔는디, 12월 18일로 되아 있단 말이여, 제사를 모시는 날이 12월 18일이예요.

이후 재황의 부인은 자녀도 없이 일흔아홉으로 생을 마감할 때까지 김씨 집안에서 일생을 보냈다. 스무 살 때까지 해남읍 부촌리에서 살다 장흥 김씨 집안에 시집 온 그녀가 고이 수절하였다고 해서 장흥군에서 그녀를 효열부로 삼았지만 어디 그녀의 가슴에 맺힌 한이야 그런 겉치레에 풀릴 수 있으랴….

그 양반 부인이 열녀로 해갖고 내 부락 앞 척산에다 열녀비를 세웠어요(효열부로 『장흥읍지』에 올라 있음). 혼자인데 아이도 못 낳고 일흔아홉 살에 돌아가셨어요. 20살에 결혼해 와갖고 집에서 백발이 허얘가지고 돌아가셨어요.

스무 살에 과부가 된 할머니는 백발이 성성할 때까지 일본군에게 한을 품고 살았고 기회만 있으면 남편을 앗아간 그때의 상황을 회상한 듯했다. “할머니 말씀이 할아버지가 갑오년에 일본놈한테 돌아가셨다고 자주 말씀하셔서 제가 정확하게 알고 있지요.” 일본군의 지휘를 받는 관군에게 죽임을 당했다고 하더라도 할머니의 기억 속에는 일본군의 만행으로만 남아있었다. 그러나 세월이 어느덧 100년을 뛰어넘어 할머니도 저세상 사람이 된 지금, 다만 손자 김성수 옹은 그게 두고두고 마음에 걸려 목이 메인다.

지금은 내가 좀 살아요. 부자는 아니오만은 농촌에서 한 이천 평 농사 짓고 살아요. 그러고보니 할머니가 더욱 불쌍하고…. 생남생녀도 못 하시고 일흔아흡에 백발이 하야토록 여서 돌아가셨단 말이오. 그래서 불쌍합디다….

그래서 성수는 지금은 따로 떨어져 있는 할머니 묘를 할아버지 가묘로 옮기려고 마음먹고 있다. 할머니의 넋이나마 위로하려는 배려이리라. 그래서 그런지 “두 분의 묘가 따로 떨어져 있소. 합장할라요”라는 손자 김성수 옹의 말에는 그래도 힘이 들어 있었다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.