이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

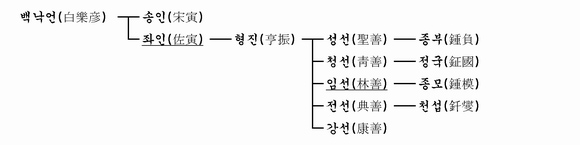

백재인(白在寅)

1850~1894. 12. 14. 수원(水原) 백씨. 호는 송헌(松軒). 유생이 많았던 마을 분위기 때문에 강진에서 동학활동을 벌이다가 석대들 전투에서 관군에 포위되어 체포되었고, 유지기를 쓴 채 화형됨.

백종남(白鍾南)

1927. 11. 21~ . 경찰공무원, 새마을지도자를 지냄.

전자제품 부속을 가공하는 대화정밀공업사 경영.

prw_077

우윤

전봉준과 그의 동지들

“용산면 상금리 송전부락입니다. 보통 백씨들이 자자일촌입니다(백명칠, 백임선 씨와 같은 마을의 같은 집안)”라고 운을 뗀 증손 백종남 옹이 들려주는 당시 생활정도는 힘든 편은 아니었다. “재산이요? 그때 제 선친 말씀 들어보고 또 돌아가신 어르신네들 말씀 들어보면 그때로서는 생활도 그렇게 빈약한 생활은 아니었고…. 전부 서른 마지기 농사 지었다고 하니까….” 그 정도면 아마 집안에는 농사짓는 일꾼들이 따로 있었을 것이다. 백종남 옹은 당연하다는 듯이 말을 잇는다. “농촌에 살면서 전혀 손을 안 댔을 법은 없고 일꾼들 델꼬 농사 지어야겠지요.” 백재인은 또 마을에서 그런 대로 위치도 있었다.

선친한테나 내가 들은 당시에 80대 이상 양반들 말 들어보면 시방 상당히 마을의 일정 유지 정도 되고…. 또 우리 용산면에 시방 향약제라고 있어요. 거기 문안에 보면 도정까장도 지냈대요.

그러한 백재인이었던 만큼 동학에 입도할 때 주위의 눈을 의식하지 않을 수 없었을 것이다. 그뿐만 아니라 상금리 송전 마을은 백좌인의 손자 백임선의 증언에서도 언급되었듯이 전통 유생들의 발언권이 센 마을이었다. 이런 마을 분위기 때문에 계속 그곳에 머물며 동학에 전념하기 어려웠던 백재인은 결국 마을을 떠나 강진 군동면으로 갈 수밖에 없었다.

그라니까 동학에 참여한 원리를 생각해보면 내 선친께 들어봤는데, 그때 하다보니까 암만해도 요새 사회 같으면 그전에 해방으로 우익좌익일 적에 아무리 귀족들이 인간답게 산다고 할지라도 그것이 항상 화목하고 친목이 도모가 될 것이요? 분열도 되고 파도 생기고 당파가 생기제. 그것이 발설이 되니까는 저쪽에서, 요새 같으면 해방군 같으면 우익단체가 늘 압력을 주고 어짜고 그러니까는 밤에 남도 모르게 강진 군동면으로 이거를 했어요. 이거를 해가지고 거기 살면서 있다가 동학혁명을 당해서 거기서부터 동학혁명을 했고 전투에 나와서 싸우시다가 관군한테 잽혀 가지고는 화형을 당하고. 그럼 강진 군동면으로 가실 때 처자들을 데리고 갔느냐는 질문에 백종남 옹은 다 같이 갈 수 없었던 상황을 이렇게 들려준다.

그 안에 약속이 있었던 겝디다. 제가 듣기로 증조부님만 가고 그때 막둥이 고모할머니 한 분이 계셨는데 막 낳아 가지고 한 살이니 그 딸만 놔두고는 아들하고 딸은 보성군 회천면 처가택에 의탁해놓고 남도 모르게 강진으로 밤중에 아무도 모르는 사이에 그냥 솥단지 하나하고 우선 덮을 이불하고 옷만 해가지고 자울재를 넘어서 그냥 강진으로 건너가 은거하고 계셨던 모양입디다. 요새 말로 하면 군동면 암풍마을로 전적을 했지요. 임시조치로 그래가지고 거기서 활동을 했던 갑디다. 거의 2년 가까이 있었던 갑디다.

거기서 포교활동을 하고 있던 백재인은 마침내 장흥에서 전투가 벌어지자 농민군의 일원으로 참가하여 회심의 일전을 벌였다. 그때 백재인이 석대들 전투에도 참가하려고 영전리를 막 지날 때였다.

15일 날인가 집결지가 어딘가 하면 석대들 그 방면이 되아버렸답디다. 그래가지고 저 위에서는 자울재에서 넘어오고, 저쪽에서는 보성에서 넘어온 모양인데, 그때 우리 조부님은 장가도 안 가시고 총각으로 있을 때고 그란디, 한 스무 살 남짓 자셨던 모양이예요. 강진하고 장흥하고 경계선에 송암리라고 있잖습니까? 앞에 산 있는 거기서 밤중에 요새 같으면 여러 부대가 합류하여 있는데 느닷없이 뒤 대밭에서 관군이 툭 나와 포위를 당했지요. 그러니 거기서 전투를 하는데 그전에는 전투를 어디서 했는가 몰라도 싸우시다가 다리를 다쳐 가지고 그때까장도 완전 회복이 안되고 또 나이가 40이상 되니까 기력도 떨어지지 않습니까? 총을 쏘고 쫓아오니까 그냥 울타리를 넘는다고 넘은 것이, 다른 사람들은 힘이 좋고 몸이 건강하니까 훌쩍 넘었는데 이 양반은 그때까지도 다리를 다쳐갖고 건강치를 못하고 하니께 그냥 못 넘어버렸어. 그란께 거기서 잡혔지.

그때의 전투를 기록에 따라 정리하면 다음과 같다. 12월 10일 새벽에 강진병영을 점령한 농민군은 북쪽으로 진격하려다 관군과 일본군이 남하함에 따라 방향을 바꾸어 송암리를 거쳐 장흥에 집결하였다. 엄청나게 수가 불어난 농민군은 남문 밖과 건산리 뒷산 모정등(茅亭嶝 : 지금의 장흥고등학교 뒷산)에 진을 치고 있었다. 부분적으로는 전투가 있었지만 전초전 이상의 의미는 없었다. 다음날 새벽 수만 명의 농민군이 다시 장령성 밑으로 집결하여 일대 접전을 벌였으나 관군의 신식 무기에 밀려 퇴각하였다(『오하기문』3필, 12월 12일조). 15일에야 일본군이 장흥읍에 도착하여 좌선봉 이규태의 통위영군과 합세하였다. 분위기는 점점 달아올랐다. 농민군은 용산(蓉山)·웅치(熊峙)·부산(夫山) 세 방면에서 포위망을 좁혀왔다. 농민군은 봉우리마다 기를 꽂아놓고 함성을 지르며 포를 쏘아대며 기세를 돋구었다. 통위영군은 북쪽 주봉의 농민군을 막고 교도중대와 일본군은 성모서리 대밭에 숨어 있으면서 30명의 민병을 보내어 농민군을 산에서 석대들로 유인케 하였다. 대밭에 숨어있던 일본군과 관군의 집중공격을 받은 농민군은 삽시간에 수백 명이 쓰러졌다. 농민군도 응사했으나 구식 화승총으로는 관군을 쉽게 무너뜨릴 수 없었다. 농민군은 자울재를 넘어 웅산 쪽으로 후퇴하였다(『순무선봉진등륵』12월 20일조). 백재인을 습격한 부대는 위의 기록에 나오는 교도중대와 일본군이었던 것으로 생각되며, 백재인은 그것도 모르고 영전리를 지나 석대들로 내닫다가 이들의 포위공격에 걸려 체포된 것으로 보인다. 체포된 백재인에게는 여느 농민군이 당했던 대로 유지기 화형이 기다리고 있었다.

그렇게 잽힌 사람들 중에 절반은 무대기로 놔두고 그냥 밀치고 불질러 갖고 까맣게 타죽어 버려서 찾지를 못하는데, 마침 이빨이 하나 뺀 것이 있어서 그걸 보고 찾아서 화장을 했다고 그럽디다.

관군의 만행으로 형체도 분간할 수 없게 된 백재인의 시신은 다행히도 이빨에 그를 확인할 수 있는 흔적이 있었다. 시신을 수습하여 용산면 상금리로 유택을 마련하였다는 백종남 노인의 표정은 어느덧 굳어 있었다. 그날의 참혹한 정경이 문득 떠올랐기 때문이리라.

상금리 거기 제 산이 4정보 정도 있어요. 시방 거가 모셔갖고 있습니다. 용산면 상금리 34번지.

그 후 부인이 꾸려나가야 하는 가정은 고난의 연속이었지만 마침 친정 쪽에서 구원의 손길을 주어 그런대로 살아갈 수 있었다. 그러다 세월도 흐르고 고향사람들이 바라보는 눈빛도 바뀌자 선산 밑으로 다시와 살았다.

친정 어머니, 그러니까 정말 친정[靈光 丁氏] 은혜를 많이 받았지요. 거기서 증조모님을 여의시고 조부님이 살림도 차고 할 만하시고 하니까는 고향 선산 밑으로 돌아오셨지요.

그런데 옛 집에 돌아오자 옛날 알토란 같은 논 30마지기가 그대로 남아있었다. 하지만 이도 잠시뿐 집안어른이 빚보증을 섰다가 재산을 탕진하고 도망가는 바람에 논을 처분하여 갚아줘야 했다.

내가 누구라고 이름까지는 못 밝히겠습니다. 그 양반 자손이 시방 부산에 가서 살고 있는데…. 우리가 잠시 남을 피해 고향을 떠나는 것이제 고향을 영원히 떠나는 거이 아닌게 한게 토지만은 그대로 놔뒀을 거 아닙니까? 부자집 막내아들 빚보증을 섰다가 그 사람이 재산을 탕진하고 도망을 가자 살림을 처분해서 갚아줬지 않습니까?

이런 상황에 증조부의 유품 같은 것이 제대로 남아있을 리가 없다. 백종남 옹은 그런 것이 못내 아쉬운 표정이지만 이미 쏟아진 물. 그동안 별탈 없이 살아온 것만이라도 감사하고 싶은 심정에서일까 담담히 이렇게 말을 잇는다.

그라니까 조부님 때 남의 빚보중을 서가지고 가사가 탕진이 된께 어디 그런 것에 관심이나 뒀을 것이요. 그란게 어디로 치워 있다고 할지라도 어디 유실되아버렸겠지요.

증조부 때 집안이 쑥대밭이 된 기억 때문이라도 백재인의 후손들은 그 후로 동학과는 애써 인연을 맺고 싶지 않았을지 모른다. 그래도 혹시나 하여 어르신의 종교가 무엇이냐는 질문에 백종남 옹이 “저는 아직까지는 유교입니다”라고 분명하게 답하는 어투에는 지난날 집안의 어려움이 진하게 배어있음을 숨길 수 없다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.