이 증언록은 역사문제연구소가 발간한 『다시피는 녹두꽃』(1994)과 『전봉준과 그의 동지들』(1997)을 원문 그대로 탑재한 것으로

동학농민혁명 전공 연구자들이 동학농민혁명 참여자의 유족을 직접 만나 유족이 증언한 내용을 중심으로 정리한 것입니다.

윤치문(尹致文)

1866~1894. 파평 윤씨. 경상도 예천군 유천면 고산에서 활약한 동학농민군 지도자. 갑오년 이전 무관 직임을 역임. 1887년 충무위 부사용으로 임명되는 교지를 받고, 1888년 무과에 급제한 뒤에는 벼슬이 올라 1892년 6월 사헌부 감찰에 임명된다. 향리에 내려와 있던 그가 동학에 들어가는 배경은 확실하게 알 수 없으나 농민군 조직에서 중요한 역할 을 맡고 군사활동에 앞장선다. 예천 일대의 동학농민군이 합세하여 읍내를 공격하던 1894년 8월 28일(음) 굴머리 전투에서 전사한다.

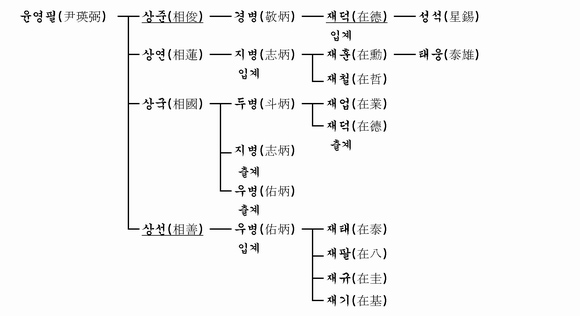

윤영식(尹英植)

1940~ . 윤치문의 증손. 예천읍에서 공직에 종사했으며, 지금은 윗대부터 물려내려온 고산의 집과 땅을 지키면서 농사를 짓고 있다.

prw_085

신영우

전봉준과 그의 동지들

동학농민전쟁의 중심지는 전라도와 충청도 땅이다. 각 군현에서 동학군들이 무장을 하고 모여서 잘못된 사회제도를 고치는 동시에 일본의 침략을 물리치려는 목표를 가지고 벌떼처럼 일어났다. 치열한 싸움이 곳곳에서 벌어졌다. 경상도에선 모든 군현에서 동학농민군이 봉기하지는 않았다. 그렇지만 북서부 일대와 남서부 지역에서는 동학농민군이 민보군·관군·일본군과 치열하게 싸움을 벌였다. 예천도 그러한 곳의 하나이다. 동학 조직에 모인 농민들의 세력은 강대해서 보수지배층을 압도했고, 관아는 힘을 잃었다. 그러자 읍내에 있는 향리와 양반들이 집강소를 만들어 민보군을 결성하고 관아의 기능을 대신해서 동학농민군을 견제했다. 예천집강소는 일본군과 싸우려고 무기와 군량을 수집하는 동학농민군의 활동을 화적 행위로 간주하였다. 그래서 읍내 부근에서 활동하던 동학농민군을 체포하여 처형하는 일까지 일어났다. 이 때문에 외촌의 동학 조직과 읍내의 집강소는 날카롭게 대치하였다. 힘이 장사였던 윤치문은 예천군 유천면 일대에서 활약한 동학농민군의 선봉에 섰다. 예천에서 드물게 중앙정부의 실직을 역임한 윤치문이 왜 동학에 들어갔을까? 그 까닭은 명백하다. 일본군이 갑자기 경복궁을 습격해서 국왕을 위협하고 정권을 자의로 세웠다는 소식은 조선사람들을 격분시켰다. 이 때 젊은 무관으로서 궁궐을 출입했던 윤치문은 일본군과 싸울 수 있는 가장 효과적인 방법이 당시 최대의 무장세력인 동학에 들어가는 것이라고 생각했을 것이다. 그러나 후손들은 그러한 자세한 사정을 모른다. 우선 집안 내력부터 들으면서 당시 사정을 추적해본다

지금까지 선대에서 물려받은 교지와 호적단자를 소중히 보관하고 있습니다. 이게 우리 증조부님이 선략장군 충무위 부사용(宣略將軍 忠武衛 副司勇)이 되신 교지입니다. 이것은 통훈대부(通訓大夫)로 사헌부 감찰에 임명된 교지이지요. 감찰로 일하셨을 때 사헌부 관리들과 같이 정사에 참여해서 활동한 문서도 있습니다. 임진년 6월이라고 씌어 있지요. 경상도의 명문 양반가의 각 문중에서 지금까지 간직해온 고문헌들은 대개 논어, 맹자와 중국 시문이 기록된 책들이다. 선대에서 유학을 공부한 흔적들이다. 이와 함께 선대의 글을 모은 문집들도 많이 보인다. 예전의 생활상을 알려주는 문서류는 커다란 종이에 벼슬이름을 큼직하게 쓴 교지가 대부분이다. 어느 집에서는 기름을 먹인 교지를 여러 장 씩 소중하게 보관하고 있다. 그러나 윤치문의 증손자 윤영식 씨가 제시하는 교지는 그 성격이 다르다. 종래 농민전쟁을 연구하면서 동학농민군을 주도한 층은 몰락양반이라고 하였다. 그런데 이 교지로 농민군 지도자 가운데 실직을 역임한 소장 관료층이 존재한 사실을 확인할 수 있게 된 것이다. 경상도 양반들은 19세기에도 여전히 관직에 오르기 어려웠다. 따라서 경상도에서 중요 벼슬을 한 젊은 양반이 동학에 들어가 활동한 사실은 새로운 관점을 가져야 할 것을 전해주는 것이다. 이 집안에는 재산도 적지 않았다

제가 가지고 있는 땅은 증조부대에 가지고 있던 땅입니다. 그건 7대를 내려온 땅입니다. 저희는 파평 윤씨 판도공파(版圖公派)의 제학공파(提學公派)에 속해 있는데, 28세 되시는 양자 탁자 어른이 재산을 이루고 7대를 내려오도록 계기를 만들었지요. 제가 가지고 있는 호적단자는 모두 20매가 넘습니다. 건양 광무년이라고 쓴 것은 대한제국 때 만든 건데, 이것도 4매가 됩니다. 이 호적 단자는 희(喜)자 빈(彬)자가 호주로 되어 있지요. 5대조 할아버지입니다. 노비가 두 사람이 있다고 호적에 나와 있습니다. 고조부되시는 용(龍)자 훈(勳)자는 전답 팔십 마지기를 소유하셨다고 합니다. 여기에선 적은 땅이 아니었죠. 화지와 고산 윤씨들은 대개 자작농인데 그 안에서도 적은 것이 아니지요. 이 땅은 제가 고스란히 물려받아서 농사를 지었습니다. 갑오년 이후에도 토지가 몰수되지 않아서 팔십 노인이 팔십 마지기 농사를 젊은 자부와 함께 지었지요. 일꾼 두 사람을 고용하고 동네 품을 많이 샀다고 합니다.

한 마지기가 2백 평이니까 팔십 마지기면 만 6천 평이지요. 5인 가족이 경작 가능한 면적은 서른 마지기 정돕니다. 저희는 논이 많아서 52마지기가 넘는데 유천면 성평과 고산에 많고 예천읍 치실, 실리, 한질꼬 등지에 있습니다. 밭은 22.5마지기인데 성평과 치실, 실리 등지에 있지요. 예천읍으로 되어 있는 실리는 유천면과 이어져 있는 곳입니다 그래서 땅이 한데 모여 있어서 일하기에 편하지요. 산도 6천 평 되지요. 산 두 정보는 유천면 고산과 가동에 있고 또 실리에도 있어요.

윤치문이 서울에 가서 무과에 급제한 것은 1888년 4월의 일이다. 어떤 과정을 거쳐 경상도의 작은 고을 출신이 서울까지 가게 되었는지는 알 수가 없다. 그렇지만 무과 급제 이전부터 그는 종9품직 무관 벼슬인 충무위 부사용에 임명되는 교지를 받고 있다. 품계는 그보다 훨씬 높아서 종4품이었다. 또 충훈부 도사가 되기도 한다. 아마 힘이 장사였다고 하니 그 때문에 중용되었을 수가 있겠다.

저희 증조부님은 힘이 장사라고 해요. 전해오는 얘기를 들으면, 초가지붕을 새로 올릴 때 이엉을 얹지 않습니까? 볏짚을 길게 엮은 것을 둘둘 말아서 지붕에 펴서 얹어놓지요. 이 무거운 걸 혼자서 던졌답니다. 언젠가는 힘껏 던진 이엉이 볏짚은 다 빠지고 볏짚을 묶은 대만 올라왔다고 합니다. 이 붉은 교지는 증조부님이 무과에 급제한 걸 보여줍니다. ‘광서 14년 4월 교지 한량윤치문 무과병과 제팔백육십일인 급제 출신자(閑良 尹致文 武科丙科 第八百六十一人 及第出身者)’라고 씌어 있지요. 종4품은 꽤 높은 품계인데 어떻게 그리 높은 벼슬까지 올라가셨는지 저희는 모르지요. 이것은 무과에 급제할 때 쓰신 모자에 달았던 깃입니다. 또 이건 깎지예요. 활을 쏠 때 뼈로 만든 이 깎지를 씁니다.

유천면의 일가들은 윤치문의 집안을 감찰댁으로 부른다. 1892년 6월 사헌부 관리들이 정사에 참여한 명단에 윤치문의 이름이 나온다. 이와 함께 그의 후손 영식 씨가 자랑스럽게 내보이는 유품은 무과급제 할 때 사용했다는 길다란 깃하고 무관이 활을 쏠 때 착용했던 깎지이다. 깎지는 뼈로 만들어 하얀색이 도드라진다. 윤감찰이 어떻게 동학에 들어가게 되었는지 이 문제도 잘 알 수가 없다. 후손의 말도 그렇다.

증조부님께서 동학에 들어 가셨다는 말은 전해 들어 알고 있는데 왜 들어가시게 되었는가는 우리도 잘 모르지요. 동학에 들어가서 활동하다 돌아가셨고, 증조부님이 돌아가신 후에 가족들은 피난을 가서 고생을 많이 하셨다는 얘기는 들었습니다. 증조부님은 예천 읍내로 들어가는 그 굴머리에서 벌어진 전투중에 돌아가셨습니다.

굴머리 전투는 예천 일대의 동학농민군이 읍내를 공격하는 과정에서 벌어진 전투였다. 예천에서는 전라도와 달리 읍내의 향리들이 집강소를 설치하고 동학농민군을 진압하기 위해 민보군을 만들었다. 외촌을 장악한 동학과 읍내의 집강소는 서로 대립하다가 마침내 크게 충돌하기에 이른다. 그러나 동학농민군의 읍내 점거는 실패하였다. 화지와 금당실 양쪽에서 협공하려던 계획은 이루어지지 않았고, 읍내를 방어하던 민보군의 반격은 완강하였다. 그 직후 일본군이 동학의 근거지를 기습한 까닭에 재기도 불가능하게 되었다. 이때부터 동학에 들어갔던 사람들은 호된 보복을 받았다. 오래 살아왔던 터전에서 밀려나 사방으로 흩어지지 않을 수 없었다. 가족들도 마찬가지였다.

고조부님은 증조모님하고 남은 가족과 함께 피난하셨지요. 저 깊숙한 곳으로 가셨어요. 산양면 위만리라고. 그때 고조부님에겐 아직 출가하지 않았던 따님이 있었어요. 저에겐 증대고모님이지요. 여러 해 동안 위만리에 사시면서 거기서 증대고모님을 시집보내셨다고 합니다. 화지와 고산에서 동학에 들어갔던 집들은 고난이 심했답니다. 읍내에서 와서 불을 지르고 다니고…. 그런데 다행히 이 집은 모면했지요. 바로 이 집이 우리 증조부님이 살던 집입니다. 집이 낡아서 고쳐지었지만 터는 그대로지요. 이 집에도 불을 놓으려고 왔답니다. 그런데 이웃에서 나서서 자기네 집이라고 하면서 불을 못 놓게 했답니다. 증조부님은 바로 이웃한 집과 담도 없이 한 집안과 다름없이 살아왔답니다. 피난 가서 있을 때도 이 이웃에서 지켜줬지요.

갑오년 이후 동학에 대한 탄압은 곧 수그러들었다. 일제의 침략이 격화되어 나라의 사정이 갈수록 어려워진 까닭에 관청에서나 향반들이 동학 가담자를 탄압할 여력이 없었다. 그런 분위기 속에 윤치문의 가족들은 고향 마을로 돌아올 수 있게 되었다. 윤치문의 아버지 윤용훈은 1905년 재력을 이용해서 높은 품계를 받기도 한다. 지금까지 집안에 보존해온 칙명을 보면 정2품 가선대부로 올라가고 있다. 갑오년이 지나간 꼭 10년 뒤의 일이다. 영릉을 보축할 때 공로를 세웠기 때문이라고 하지만 이러한 증거로 그가 이전과 다름없이 사회활동을 하고 있는 것을 알 수 있다. 그러나 고향 동네에서는 대접이 달랐다. 일부 사람들의 일이겠지만 동학에 들어가 마을에 피해를 입혔다는 이유로 해꼬지를 하려는 시도도 있었다고 한다. 윤치문의 젊은 부인 진주 강씨는 고난의 세월을 견디어야 했다. 홀로 시아버지를 모시면서 오직 어린 자식의 미래에만 모든 기대를 걸고 험한 세상을 살아가야 했던 것이다. 물레와 길쌈이 그의 동반자였다.

저희 증조모님이 길쌈을 하던 베틀이 안채 옆에 있었지요. 지금은 베틀을 받치던 돌만 남아 있습니다. 참기 어려울 때는 허벅다리를 날카로운 나무로 찔렀다고 합니다. 저도 증조부님을 닮아서 그런지 성격이 강직합니다. 잘못된 일을 보면 참지 못하지요. 그래서 손해보는 것이 많았습니다. 우리나라가 참으로 살기 좋은 나라가 되어야 하는데 갑오년에 저희 증조부님이 바라셨던 것이 그러한 나라가 아니었겠습니까?

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.