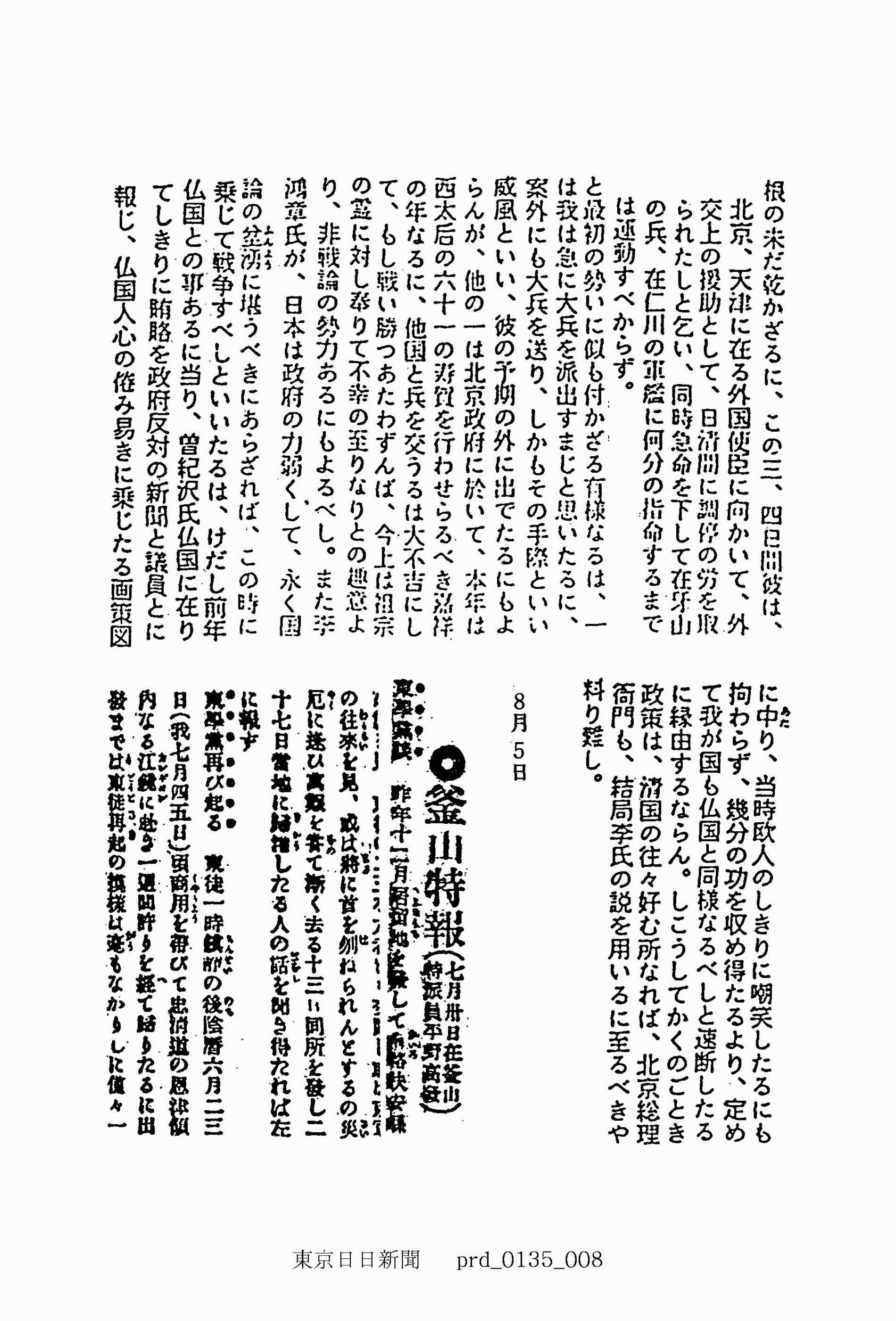

7月3日

日本の强硬態度に淸國狼狽

東徒の亂起るや、主として淸兵の援助を求

めたるものは、閔泳駿その人ならんといえど

も、閔氏をしてこの要望を公然打ち出さしむ

るには、総弁袁世凱氏の慫慂與りて力あるべ

し。閔氏いかに時事に迂なるも、いったん淸

國の出兵を見るに至らば、我が國の同時に出

兵するは、分からざるはずなかるべし、これ

畢竟袁氏の、日本恐るるに足らずとの言を過

信したるに職由すべきなり。しかるに我が國

は、咄嗟の間大兵を派遣して威風八道を動か

しければ、韓廷は狼狽措かず、しきりに東徒  の平定を說き、以って我の撤兵を空賴みに賴

の平定を說き、以って我の撤兵を空賴みに賴

みたるは、流石に朝鮮らしき所あり。しかし

て日淸兩國はますます出兵を促すも、撤回の

色だになければ、大院君のごときも、國王殿

下に謁して親しく忠告する所あり、その末、

閔氏は閉門の不首尾に至りぬ。しかれども韓

廷の心配は、日に深きを加うるのみなるぞ、

是非もなき。

淸韓の要求

韓廷は終始同一筆法を以って、東徒旣に平

定しぬれば、もはや貴國の兵を留めらるるの

要なけん、希わくは撤回せられたしと、先日

來切に要求し居れり。しかるにいと不思議な

るは、これと同時に於いて、

淸國よりも、朝鮮東徒ほぼ定まるを以って

貴國の撤兵を望む。

という趣意を以って、我が政府に照會し來た

りたる由。日兵恐るるに足らず、また東徒の

ごとき一蹴して定むべきのみと揚言したる淸

國の申し入れとしては、奇怪千萬、始め脫兎

のごとく終わり處女のごとしとは、この類い

の擧措をいうにや。

我が政府應ぜず

韓廷はしきりに東徒の平定を說くも、その

實東徒は京軍を恐るるにあらずして、日淸の

出兵に畏怖し、一時手を收めたるのみ。され

ば近頃の東徒の擧動を察するに、暫らく山林

に匿れて時の到るを待つのみなるがごとし。

すなわち京軍の匪徒敗亡と報ずるものは、そ

の實東徒自から守を棄てて去るに過ぎずとい

うごとき奇談は、敢えて珍しきにあらず、そ

のはなはだしきに至りては、敗を詐って勝と

なし、その擒獲の少なきに窮して、所在良民

の首級を刎ねて凱戰を裝うに至る。故にいや  しくもその原因除かるるにあらざれば、眞の

しくもその原因除かるるにあらざれば、眞の

平定を以って認むべからざるは、近日全羅道

に於ける東徒再起の事實に徵するも、また瞭

然たり。我が政府またここに見る所ありてや、

東徒未だ平定するものと認むるあたわず、

また善後の便法を妥協するに及ばずして、

直ちに撤兵の要求に應ずることあたわず。

と答覆したる由。當初出兵の趣意より推考す

るも、一時の彌縫に安んじ、輕輕しく撤回す

るを得ざるは當然のみ。しかしてこの答覆と

同時に於いて、我が政府は緊要なる申し入れ

を、淸國政府に試みたりと聞く。讀者乞う、

左の項を精讀せよ。

淸國への申し入れ

今回我が政府より淸國政府へ申し入れたる

事柄は極めて重要にして、かつ祕密なれば、

もとよりこれを知悉するに由なしといえども、

その大體の精神はすなわち、左のごとくなり

と聞く。

日、淸、韓三國は土壤接近、その關繫輔車

唇齒もただならず、朝鮮の禍亂は直ちに惹

きて貴我兩國の利害に及ぶ。しこうして朝

鮮の時事日に非にして危機一髮なるは、ま

た貴國の知了する所。よって貴我兩國の協

議により、韓廷に向かいて諸般の制度を改

善せしめ、大いに內治を釐正せしめ、將來

の禍根を斷ち、百年の大計を定めしめんこ

とを韓廷に勸告せんと欲す。これ我に他意

あるにあらず、ただただ朝鮮の獨立を帮け、

以って東洋大局の平和を維持せんことを希

うのみ。

淸國應ぜず

我が政府の好意、眞情かくのごときにも拘

わらず、淸國政府はこれを斥けたりという。  しこうして彼はなお前言を繰り返して、左の

しこうして彼はなお前言を繰り返して、左の

ごとく答酬したりとなん。

東徒旣に平定したり。もはや互いに留兵の

要なし、よって我が兵を撤回すべければ、

同時貴國兵をも撤回せられたし。また韓廷

に對する貴我兩國の勸告の協議には應ずる

を得ず。

我が獨力勸告す

淸國政府が我が協議に應ぜざればとて、我

はそのままに止むべきにあらず、よって我が

政府は訓命を大鳥公使に下し、以って我獨自

一箇の見る所を以って勸告したる由。近日大

鳥公使と韓廷との間に大激論ありしと傳うる

は、けだしこの事に關するか。また同公使は、

在牙山の淸國將官が、朝鮮は元來中國の屬邦

云云の諭告を所在に揭示したるを、袁世凱氏

に詰り、同時に韓廷に向かいてもその不都合

を責めたりといえば、この一事に付いても公

使が絶然厲言したるは事實なるべし。我が政

府が淸國の不同意にも拘わらず、毅然として

終始同一の地步に立ち、獨力以って韓廷に勸

告を試みたるは何等の壯圖ぞ。しこうして我

が政府の決心の堅き、これを一昨日米の形勢

に察するも明白なるがごとし。

李鴻章氏は當初より、日本との交戰は避く

べきにあらず、たとい日本一時大兵を派送す

るも、內に議會の困難ありて政府の威信すで

に墜つ、久しく大兵を外に屯してその鉅費に

耐うべきにあらざれば、かかる時にこそ我よ

りも大兵を送り、場合によりては戰端を開き

彼日人の頭を抑え置くが得策なれ、乘ずべき

の好機、實に今日に在りといい、意氣軒昂、

眉宇ともに揚りしと聞きたるが、今やその舌  根の未だ乾かざるに、この三、四日間彼は、

根の未だ乾かざるに、この三、四日間彼は、

北京、天津に在る外國使臣に向かいて、外

交上の援助として、日淸間に調停の勞を取

られたしと乞い、同時急命を下して在牙山

の兵、在仁川の軍艦に何分の指命するまで

は運動すべからず。

と最初の勢いに似も付かざる有樣なるは、一

は我は急に大兵を派出すまじと思いたるに、

案外にも大兵を送り、しかもその手際といい

威風といい、彼の予期の外に出でたるにもよ

らんが、他の一は北京政府に於いて、本年は

西太后の六十一の壽賀を行わせらるべき嘉祥

の年なるに、他國と兵を交うるは大不吉にし

て、もし戰い勝つあたわずんば、今上は祖宗

の靈に對し奉りて不幸の至りなりとの趣意よ

り、非戰論の勢力あるにもよるべし。また李

鴻章氏が、日本は政府の力弱くして、永く國

論の坌湧に堪うべきにあらざれば、この時に

乘じて戰爭すべしといいたるは、けだし前年

佛國との事あるに當り、曾紀澤氏佛國に在り

てしきりに賄賂を政府反對の新聞と議員とに

報じ、佛國人心の倦み易きに乘じたる畵策圖

に中り、當時歐人のしきりに嘲笑したるにも

拘わらず、幾分の功を收め得たるより、定め

て我が國も佛國と同樣なるべしと速斷したる

に緣由するならん。しこうしてかくのごとき

政策は、淸國の往往好む所なれば、北京総理

衙門も、結局李氏の說を用いるに至るべきや

料り難し。

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.