7月10日

京城仁川間の軍事地理 (承前)

仁川に於て 高木 利太記

而して兵士を京城に送らんとするに當りては水路

陸路二つありと雖も一時に多數なるを欲せば到底

之を陸路に執らざるべからず而して又た陸路の方

大に安全なるなり朝鮮近海の潮水に非常の干滿あ

るは今日已に人人の識る所にして殊に仁川近海を

然りとす仁川近傍の海岸は何れも遠▣にして陸地  の屈曲頗ぶる多く嶋嶼の散點亦た著し實に港灣に

の屈曲頗ぶる多く嶋嶼の散點亦た著し實に港灣に

富むが如き觀あるも皆な其用に堪へず大潮の時に

あつては三十呎以上の干滿あるが故に大艦巨舶能

く浮ぶべしと雖も亦た忽ち干潮に際して沖合に出

でざるを得ず仁川港は五六百

得べしと雖ども其他は皆な月尾嶋沖に碇泊するな

り前年佛國の軍艦が江華嶋の近傍に於て朝鮮の火

繩砲の爲めに攻擊せられ憐れむべき不幸に遭遇し

たるもの全く干滿の急なるを知らず漫りに滿潮に

乘じて深入し却て干潮に及んで退かんとしたるも

已に晩く淺洲に乘揚げたるが故なり漢江の流れ滿

潮際は大に深うして稍や大なる船舶を通ずべしと

雖も干潮に及んでは僅かに小蒸滊の出入を許すの

みにして兵士の多數を京城に向はしめんとするに

は是非陸路を取らざるべからず

仁川京城間の陸路は內地に於て最も平坦なる道路

の一なれば格別の急高下なく唯だ六七丁の上り下

りとなり居る急險山の峠あるのみ京畿道の山嶽は

多く岩石層にして喬木を生ぜざる禿山のみなり一

度び此山を占領して玆に哨兵線を張る時は敵兵の

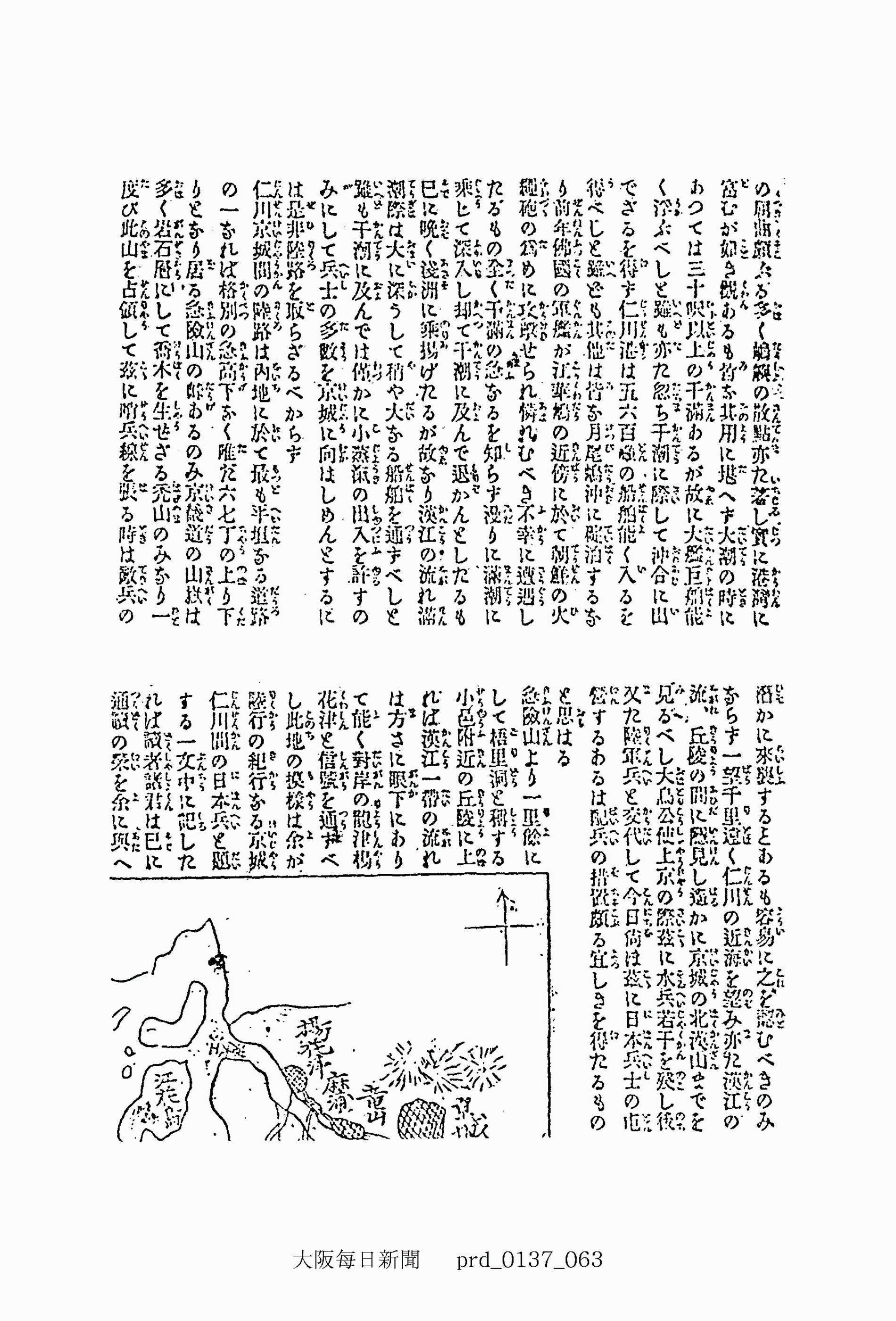

潛かに來襲することあるも容易に之を認むべきのみ

ならず一望千里遠く仁川の近海を望み亦た漢江の

流、丘陵の間に隱見し遙かに京城の北漢山までを

見るべし大鳥公使上京の際玆に水兵若干を殘し後

又た陸軍兵と交代して今日尙ほ玆に日本兵士の屯

營するあるは配兵の措置頗る宜しきを得たるもの

と思はる

急險山より一里餘に

して梧里洞と稱する

小邑附近の丘陵に上

れば漢江一帶の流れ

は方さに眼下にあり

て能く對岸の龍津楊

花津と信號を通ずべ

し此地の摸樣は余が

陸行の紀行なる京城

仁川間の日本兵と題

する一文中に記した

れば讀者諸君は已に

通讀の榮を余に與へ  たりと想像すれば別

たりと想像すれば別

に解かず梧里洞の近

傍に於て京城の本道なる楊花津道と麻浦道とは相

岐れたり偖て漢江の沿岸にありては京城に到るの

間兵士を置くべきの地實に楊花津麻浦及び龍山の

外あるなし漢江には一の堤防なければ河水は流れ

次第に流れて此三邑を除くの外皆な砂地なるを以

て往來の不便少からず又た何時水に浸さるゝやも

知るべからざるの地たり故に此三邑に早く兵士を

派遣し置けば仁川京城間の陸路以て安全なるのみ

ならず又た漢江の流を支配するを得べきなり我日

本兵は乃ち早くより此三邑間に屯在し殊に最も多

くの力を玆に集めたるが如し京城は○○○○にて

到着したる○○○を以て滿され仁川は一昨日到着

したる○○○○○○を以て保護せられ急險山梧里

洞及び此三ケ所等は去る十五日最も多數を以て組

織せられたる○○○○○○○及其他の○○○○を

以て之に充てられたり (完)

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.