第十章 爲師訟冤

是歲壬辰七月、徐仁周、徐丙鶴、張世遠等、以 先師濟  世主伸冤事、堅請于 師、師曰事必不諧、莫如潛居修

世主伸冤事、堅請于 師、師曰事必不諧、莫如潛居修

道、翹待時機、諸人有慍色而退。

十月十七日、 師發立義文曰、

夫宗敎有三、儒敎始自五帝三皇、以至周公孔子、繼

往開來、人倫明於上、敎化行於下、而爲支那四千年

之敎宗、佛氏創自印度二十七祖、繼有震丹六祖、興

慈運悲、觀心見性、度衆生於苦海、道敎始自黃帝、以

導引修煉之法、免生民於夭札、惟我靑邱、自檀箕以

來數千年、神聖之敎、仁賢之化、重熙累洽、繼長增高、

逮夫叔季、聖道榛蕪、人心枳塞、日趨汗下、滔滔莫遏、

何幸天祐我東、篤生我 先師、統合三敎、嫡傳心印、

將欲布德於天下、粵在甲子春、橫被僞道之誣、以身  殉道、命耶運耶、且夫壬申之被禍、乙酉之遭厄、己丑

殉道、命耶運耶、且夫壬申之被禍、乙酉之遭厄、己丑

之就捕、冤瘦者幾人、奔竄者幾人乎、凡生三事一之

義、卽吾敎之大經大綱、而今我 師之遭難、迄今三

十年于玆、爲其門徒者、理宜殫竭誠力、亟亟然圖所

以伸雪之方、而一任玩愒、互相譸張、專昧尊 師衛

道之義、妄恃造化之將至、良庸慨然、凡我敎人、有一

於此斷當嗚皷聲罪矣、倍加警惕、益勉修道。

門徒徐仁周、徐丙鶴等、以 濟世主伸冤事、呈單于忠

淸道觀察使趙秉式、又呈于全羅道觀察使李畊稙、使

之轉奏 天陛、俾雪冤案、且請關飭列邑、禁戢守宰之

侵虐攘奪、而錦關旣已得之、嗣又完關將發之際、敎徒

卽旋解散、由是師門之冤未伸、官吏之壓迫有浮於前。  先是己丑十月頃、辛正燁、徐仁周、姜、漢馨、丁顯爕等被

先是己丑十月頃、辛正燁、徐仁周、姜、漢馨、丁顯爕等被

捉、而漢馨顯燮遂正刑於京司、仁周正燁、仍竄於絶島

矣、翌年壬辰秋七月、仁周得保見釋、與徐丙鶴等、密密

決議、進稟於 師、呈冤于完錦兩營、得題解散後、仁周

仍還匪所、丙鶴脫身在逃、由是列郡大同捕縛。

十一月、李盧林 法者天下之公、非一人之私也、現聞李盧林三人、稱 歲癸巳正月、門徒徐丙鶴等、爲伸 濟世主冤、將欲裹 河運遲淸、天步多艱、泰西之敎方熾、吾道之運寢衰、 其二略曰。

此次、爲 先師伸雪之大義、建諸天地而不悖、質諸 二月初吉、徐丙鶴先爲上京、後八日金演局、孫天民等、 疏首朴光浩、 製疏孫天民、 書寫南弘源、 敎人 疏本

各道幼學臣朴光浩等、誠惶誠恐頓首頓首、謹齋沐 統天隆運、肇極敦倫、正聖光義、明功大德、堯峻舜徽、 十三日、因司謁口傳下批曰、爾等各歸家安業、則當依 時仁周丙鶴等、乘時怙勢、期欲撞破政府當軸者、因 師遂文諭諸生其略曰。

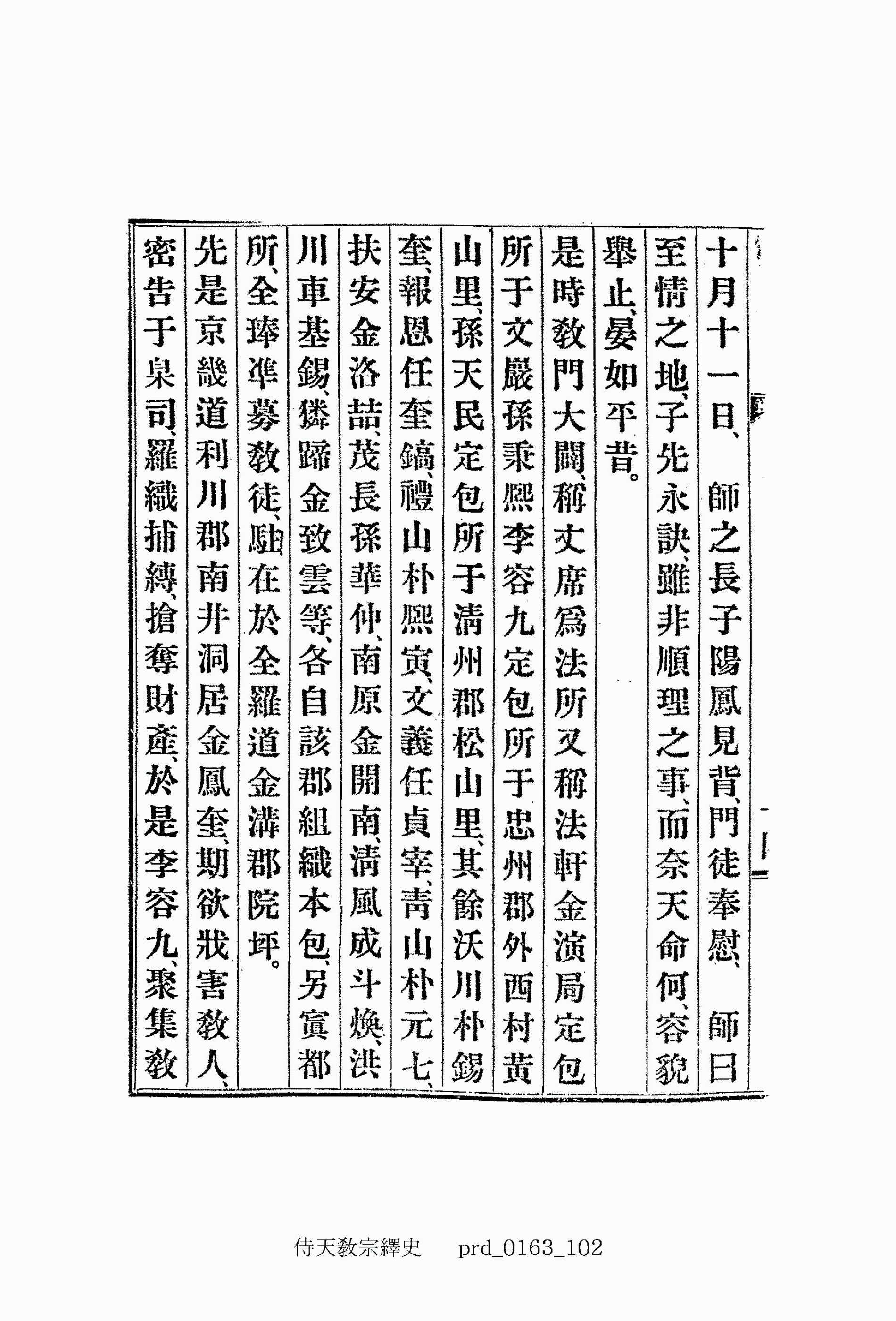

此次奉疏之擧、寔出於生三事一之義、凡我有血氣 三月十日、 師行 主之遭難禮式于靑山郡浦田里 夫吾道以陰陽而體天、以仁義而立人、天人合德、無 翌日、 師至報恩帳內、各包敎徒、如風撼潮湧、雲塡霚 師與金演局、前往柒谷郡栗林里郭佑源家、數朔留連、 十月十一日、 師之長子陽鳳見背、門徒奉慰、 師曰 是時敎門大闢、稱丈席爲法所又稱法軒金演局定包 先是京畿道利川郡南井洞居金鳳奎、期欲戕害敎人、

索賄賂、 師又文諭各包、其文略曰。

以三道御史、奉命下來、暗囑某某淆雜輩、使之轉致

于敎人之稍饒者曰、吾以東學廉察下來矣、若人姓

名、業已偵探懸錄、若行厚賂則已、否則轉報京司、發

捕押上云云、此三人均是奉命、則公正廉察、對揚君  命、事理之當然、而焉有憑公營私、誅求無藝乎、第觀

命、事理之當然、而焉有憑公營私、誅求無藝乎、第觀

動靜、雖呈邑呈營、以至伏閤、期有辨明之道、彼雖有

侵漁之端、各包敎徒、一遵此諭、切勿分文施給事。

足叫閽、 師曰時雖未至、其在隆師之道、當盡在我之

誠、不得已而許之、遂定奉疏都所于淸州郡松山里孫

星烈家、再度文諭、其一略曰。

以我 先師无極之大道、進不得彰明於世、反罹碪

鑕之酷禍、痛何忍言、凡我摳衣於 師門者、雖食息

之頃、曷敢弛此伸雪之事乎、玆以布諭各包敎徒、一

齊來會、協商陳疏籲冤之擧、允合事宜。

鬼神而無疑、而顧此老物、業已通諭各包、使之陸續

前進、擬欲繼後電赴、適値中道銜橜、重以宿祟闖肆、

未克如誠、慙悚何言、嗚呼大運方啓、吾道復明、度衆

生於阽危之地、扶大義於將頹之際、而惟是遘憫之

案、尙未快伸、寔出於門徒等誠不足之致也、兩營關

題想入覽悉、而伏閤之擧、方議更圖、從長有剴諭、而

首先出力、傾貲蕩産者、實係矜憐、至若在家徘徊、只

求飽煖者、寧獨安心、必須有無相資、不使仳離、遠近

合心、無至携貳、庸副此望、俾解晝宵憂慮之心、則病

可蘇完矣、十分警惕。

率數萬敎徒、扮作科儒、一齊赴京、定奉疏都所于漢城

南署南小洞崔昌漢家、徐丙鶴頓無進伏之意、欲令敎

徒、換着兵服、協同隊兵、鏖打政府奸黨爲言、金演局牢

拒不聽、乃於十一日、奉疏進伏光化門外、其時陳疏敎

人及疏本、開錄如左。

代表者朴錫奎、任奎鎬、朴允瑞、金永祚、金洛喆、權秉

悳、朴元七、金錫道、李文瓚諸人也。

百拜上言于。

禹謨湯敬、應命立紀、至化神烈、主上殿下、伏以窮窘

則呼父母、疾痛則號天地、人之常情、理之自然、今

殿下卽臣等之天地父母、臣等亦 殿下化育中赤

子也、際此窮窘疾痛之地、不揆猥越之罪、齊聲裹足、

呼號於 天威咫尺之下者、非不知僭妄恐懼而如

此至冤極痛之狀、不得訴於天地父母、則覆載之間、

更安所歸乎、自古聖帝明王、賢相良佐、闢四門達四

聦、理陰陽順四時、措天下於泰山之安者、敬天命順

天理、明人倫立紀綱而已、挽近以來、實踐行道之眞

儒無幾、表章虛文、徒尙外飾、剽竊經傳浮薄釣名之

士、十居八九、言念士習、存德性而道學問、可謂蔑如、  事係國治、實非細故、自不覺痛恨徹天、痛哭流涕者

事係國治、實非細故、自不覺痛恨徹天、痛哭流涕者

也、何幸天運循環、無往不復、去庚申之年夏四月、皇

天默佑、鬼神陰騭、慶尙道慶州故學生臣崔濟愚、始

受天命、敎人布德、而崔濟愚卽丙子功臣貞武公震

立之七世孫也、行道布敎、不過三朞、枉以僞學之名、

橫被構捏之謗、甲子三月初十日、竟受正刑於嶺營

之下、竊想當時光景、天地慘惔、日月無光、若犯一毫

不正之科、則在法當誅、焉敢圖雪、而被人橫捏、使此

圓滿無瑕之大道、遭此亘萬古創有之橫厄、寧不寒

心哉、仁義禮智、孝悌忠信三綱五倫底道理、若有欠

虧之事、則不敢以道學二字容啄、而亦豈敢以伸冤

等說、誣達天聽乎、其文詩書易春秋、其法禮樂刑政、  其道溫良恭儉、孝友睦婣任恤、智仁聖義忠和、變化

其道溫良恭儉、孝友睦婣任恤、智仁聖義忠和、變化

氣質而已、先師崔濟愚之言曰、仁義禮智先聖之所

敎、守心正氣惟我之更定、又曰覺來夫子之道、則一

理之所定也、論其惟我之道則大同而小異也、小異

云者亦非異常別件事也、以誠敬信三端、敬奉天地、

事事必告、如事父母、此一段道理、實係先聖未發之

事、臣先師始創之宗旨也、蓋其宗旨事天如父母、兼

儒佛仙三敎統一之理、故曰小異然、究其兼有之原

因、則有非削髮衣緇、長往不顧、背其君父也、只兼其

佛仙二敎中慈悲修煉互合之理、而實無欠於孔夫

子光明正大之道體、且夫東學云者、其學名本非東

學、以其出於天創於東、而當世之人、謬斥以西學、蔑  有餘地、故先師臣濟愚、謂門弟子曰、道雖天道、學則

有餘地、故先師臣濟愚、謂門弟子曰、道雖天道、學則

東學、況地分東西、西何謂東、東何謂西、孔子生於魯

風於鄒、鄒魯之風、傳遺於斯世、吾道受於斯布於斯、

豈可以西名之也云尒則、不當斥之以西學、亦不當

擠之以東學、而以營以邑、束縛之誅竄之、靡所容措、

豈不痛冤乎、夫守心正氣、敬天順人、各隨其姿、聖者

聖、賢者賢、則夫子之道亦不外乎此而已、豈以小異

之稱、目之以異端哉、大抵此道心和爲本、而心和則

氣和、氣和則形和、形和則天心正而人道立矣、苟如

是則先師臣濟愚、始創前聖所未發之大道、使愚婦

愚夫、咸知天理之本原、而奚但偏以東學而名之、寔

天下无極之大道也、臣等何敢以阿曲之言、誣陳  天陛、上以負欺罔之罪、下以速猥褻之誅乎、伏願

天陛、上以負欺罔之罪、下以速猥褻之誅乎、伏願

殿下、矜此化育中赤子、快伸臣師之冤抑、亟宥從前

竄配之敎徒、誕敷德音、導迎和氣焉臣等誠惶誠恐、

無任泣血激切屛營祈懇之至。

願施之云、故四方敎徒次第歸鄕。

行大改革、於是捕將申正熙、多派警察于敎人旅宿

處、嚴密調査、 師與二徐、論議不合、遂決意奉章進

伏、始乃帖然無事。

具彝性者、孰不曰正大光明乎、肆於叫閽之第三日、

具彝性者、孰不曰正大光明乎、肆於叫閽之第三日、

特以歸家安業之意、祗伏承司謁口傳之優批、 聖

恩罔涯、曷任圖酬、每中夜繞壁、冞切兢惕、曩因二三

人之橫議、幾陷不測、天心悔禍、幸得帖然、何莫非

聖眷之攸曁、惟願僉益、服膺無罪如罪之 聖訓、懺

悔宿愆勉修善果、則可以臻无極大道、無爲化氣自

然之妙矣、勿鄙煩瑣之蕘言、各修守正之眞詮、無至

更速、災孽焉。

金演局家、時孫秉熙、李觀永、權在朝、權秉悳、任貞宰、李

元八、竝參駿奔之列、是夜諸門徒進告曰、官吏之哃喝

壓迫去益滋甚、各包敎人、其將盡劉乃已、哀此生命、何  以支保乎、 師曰以我光明正大之无極大道、豈無辨

以支保乎、 師曰以我光明正大之无極大道、豈無辨

明之理乎、俺將前往報恩帳內矣、諸君須卽通諭各包、

使八道敎徒一齊來會也、其文略曰。

爲而氣化者、則爲人子者竭力而、事親、爲人臣者盡

命而事君、是彝倫之大者也、吾東自檀箕以來、以禮

義之邦、聞于天下、而降自叔季、內而修攘之政未擧、

外而侵軼之勢益張、官吏焉暴戾恣睢、任行威福、强

豪焉凌轢徵索、罔有紀極、學問焉鹵莾蔑裂、各立門

戶、民情焉退嬰萎縮、莫可枝梧、其剝床之災覆隍之

禍、迫在朝夕、而恬不覺悟、此誠有志者之所隱憂長

歎者也、吾儕俱以 師門禍釁之餘生、祖宗培養之  遺民、未伸 師冤、辜負國恩、而只竢造化之將至、時

遺民、未伸 師冤、辜負國恩、而只竢造化之將至、時

期之載回矣、肆我 聖上、特垂鴻慈、誕敷厖澤、使之

各安其業、用副所願、而奈此字牧之官、罔念宣上之

恩、百方侵漁有浮於前、擧將淪胥以亡、必至犧牲性

命乃已、雖欲安堵樂業、豈可得乎、思不獲已、將復大

聲疾呼、陳章控冤事、如是布諭、各包敎徒、屆斯齊集、

一以爲衛道尊 師之方、一以爲輔國安民之策、寔

切厚望。

集、不期而會者數十萬、各揭竿爲旗、聚礫成城、揖讓進

退威儀濟濟、歌詠誦呪和氣融融、於是 師命差各包

大接主及包名、忠慶大接主任奎鎬、淸義大接主孫天  民、忠義大接主、孫秉熙、文淸大接主任貞宰、沃義大接

民、忠義大接主、孫秉熙、文淸大接主任貞宰、沃義大接

主朴錫奎、關東大接主李元八、湖南大接主南啓天、尙

公大接主李觀永等、將欲建白于廟堂、期伸 先師之

冤、而跨旬不解、是時忠淸兵使洪啓薰、領兵來駐本郡、

宣諭使魚允中、奉勅下來、密探敎人之動靜、手無寸銕、

斷斷一念、爲 師伸雪而已、魚允中、遂據實啓聞、自廟

堂更以魚允中爲慰諭使、乃於四月二日、允中奉勅語

來會中、使本郡守李圭白、朗讀 宣旨已、大衆敎徒、一

時拂淚、向北四拜、粵三日、各敎徒、承 師命解歸。

七月 師遊歷仁同、金山、黃澗等地、八月、挈眷移寓于

靑山郡文巖里金聖元家。

至情之地、子先永訣、雖非順理之事、而奈天命何、容貌

擧止、晏如平昔。

所于文巖孫秉熙李容九定包所于忠州郡外西村黃

山里、孫天民定包所于淸州郡松山里、其餘沃川朴錫

奎、報恩任奎鎬、禮山朴熙寅、文義任貞宰、靑山朴元七、

扶安金洛喆、茂長孫華仲、南原金開南、淸風成斗煥、洪

川車基錫、獜蹄金致雲等、各自該郡組織本包、另寘都

所、全琫準募敎徒、駐在於全羅道金溝郡院坪。

密告于臬司、羅織捕縛、搶奪財産、於是李容九、聚集敎  徒數千人于利川郡、因還覓其見奪之財産、解放被係

徒數千人于利川郡、因還覓其見奪之財産、解放被係

之敎人、畿伯與利川知郡、縱人幹旋、始乃妥決散會、是

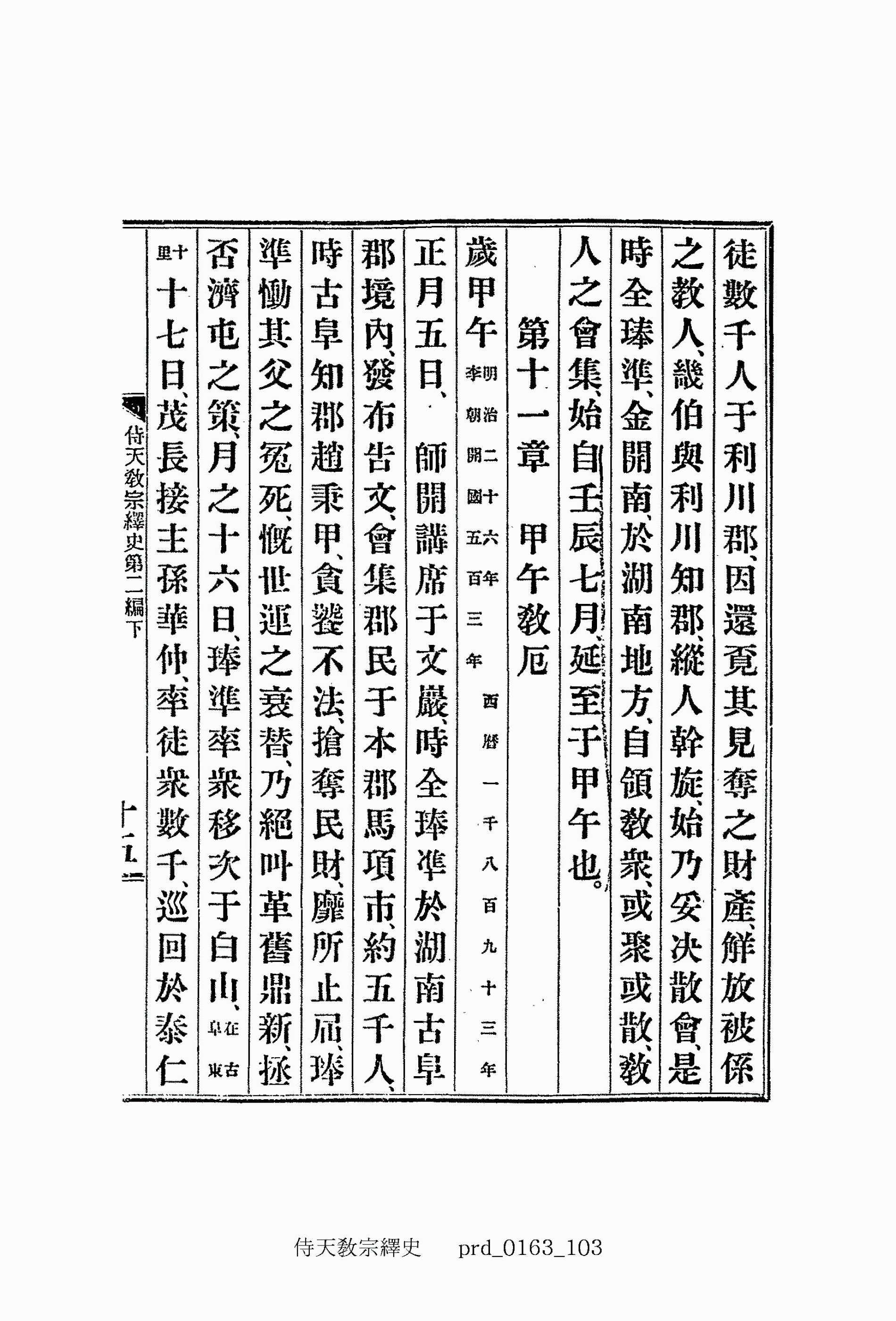

時全琫準、金開南、於湖南地方、自領敎衆、或聚或散、敎

人之會集、始自壬辰七月、延至于甲午也。

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.