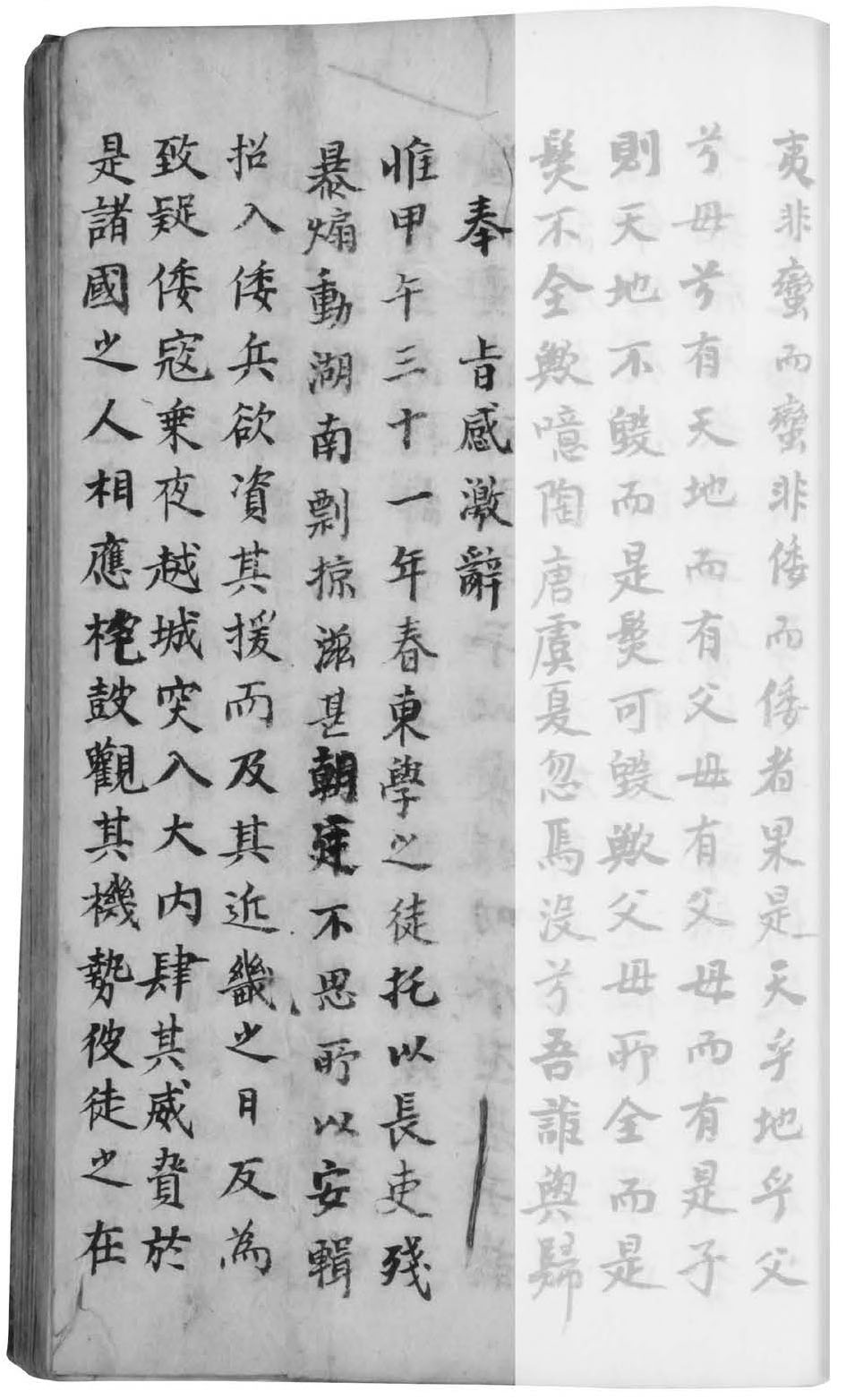

惟甲午三十一年春, 東學之徒, 托以長吏殘暴, 煽動湖南, 剽掠滋甚. 朝廷不思所以安輯, 招入倭兵, 欲資其援, 而及其近畿之日, 反爲致疑, 倭寇乘夜越城, 突入大內, 肆其威脅. 於是諸國之人相應枹鼓, 觀其機勢, 彼徒之在 內者, 橫行恣意, 遂爲裁損供奉, 至於迫脅寶位, 人情憤惋罔極.

內者, 橫行恣意, 遂爲裁損供奉, 至於迫脅寶位, 人情憤惋罔極.

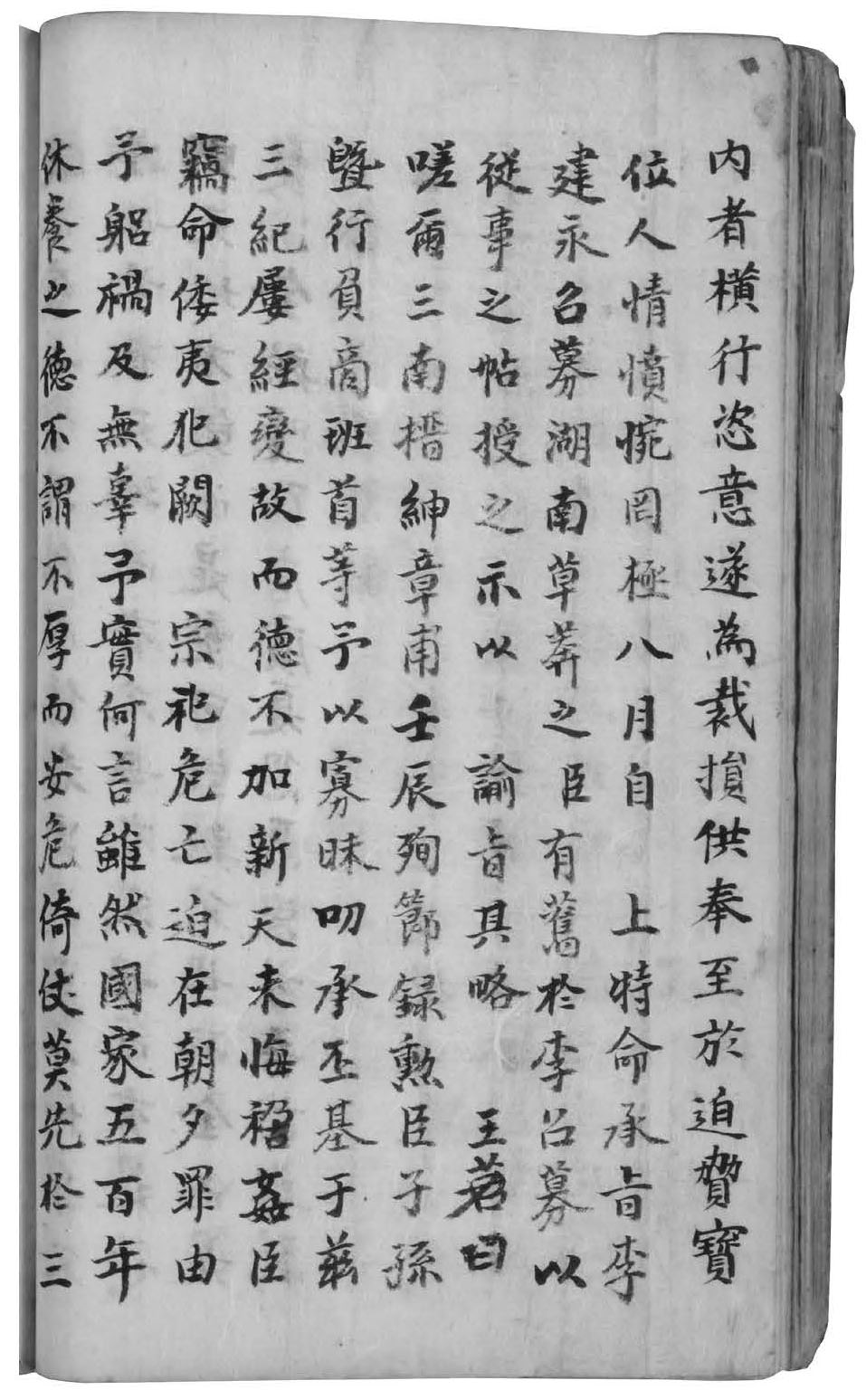

八月, 自上特命承旨李建永, 召募湖南草莽之臣, 有舊於李召募, 以從事之帖授之, 示以諭旨, 其略: “王若曰, 嗟爾! 三南搢紳章甫, 壬辰殉節錄勳臣子孫曁行負商班首等. 予以寡昧, 叨承丕基, 于玆三紀, 屢經變故, 而德不加新, 天來悔禍, 姦臣竊命, 倭夷犯闕, 宗祀危亡, 迫在朝夕. 罪由予躬, 禍及無辜, 予實何言? 雖然國家五百年休養之德, 不謂不厚, 而安危倚仗, 莫先於三 南. 今玆密遣近臣, 召募義勇. 嗚呼! 爾等無以予否德, 惟先王深仁厚澤曁乃祖忠亮藎勞, 剋日倡義, 恊心同力, 以扶我垂亡之國, 以救予瀕危之命. 國之淪喪, 其惟爾等, 國之興復, 亦惟爾等. 予言止此, 不寫多誥.”

南. 今玆密遣近臣, 召募義勇. 嗚呼! 爾等無以予否德, 惟先王深仁厚澤曁乃祖忠亮藎勞, 剋日倡義, 恊心同力, 以扶我垂亡之國, 以救予瀕危之命. 國之淪喪, 其惟爾等, 國之興復, 亦惟爾等. 予言止此, 不寫多誥.”

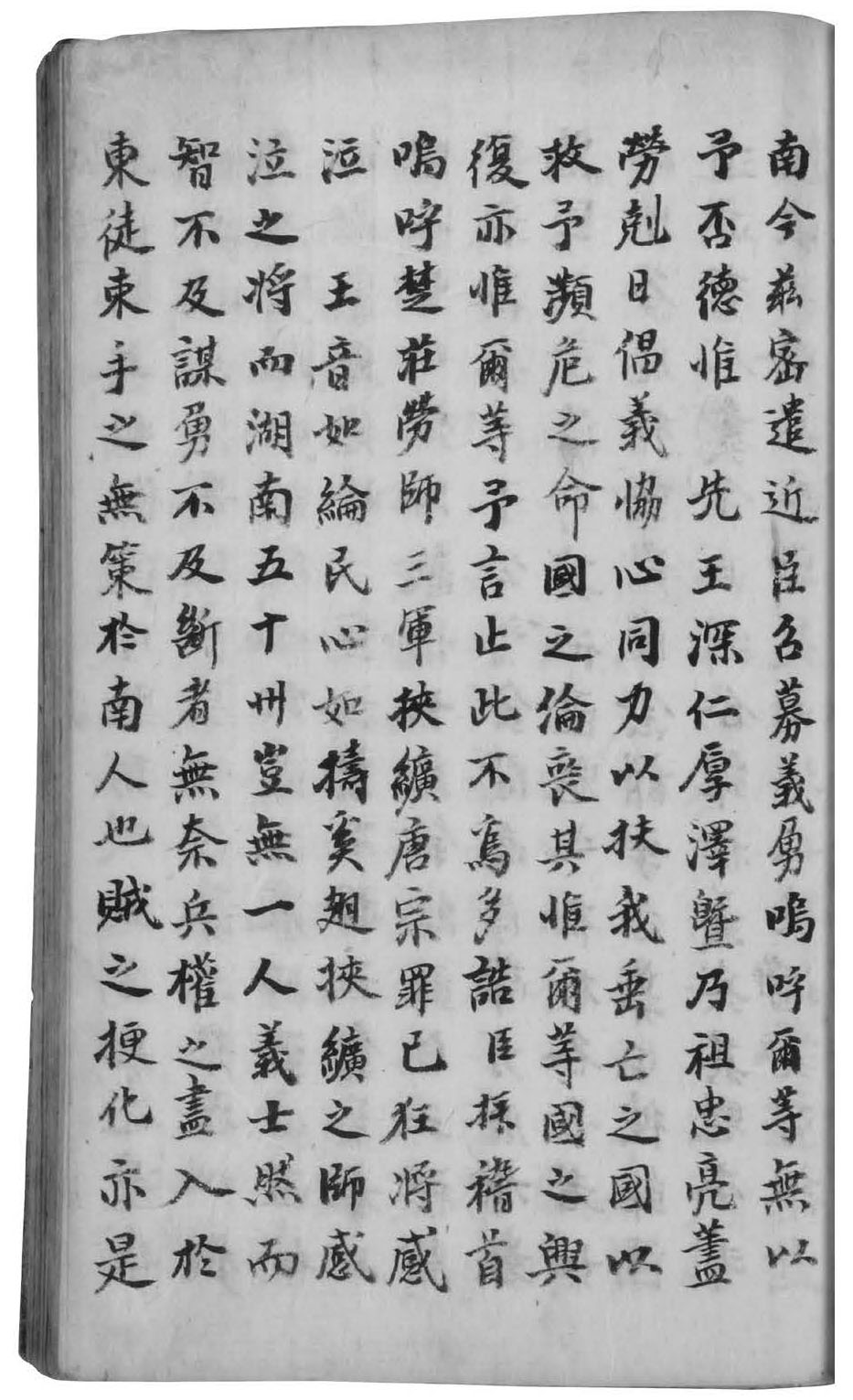

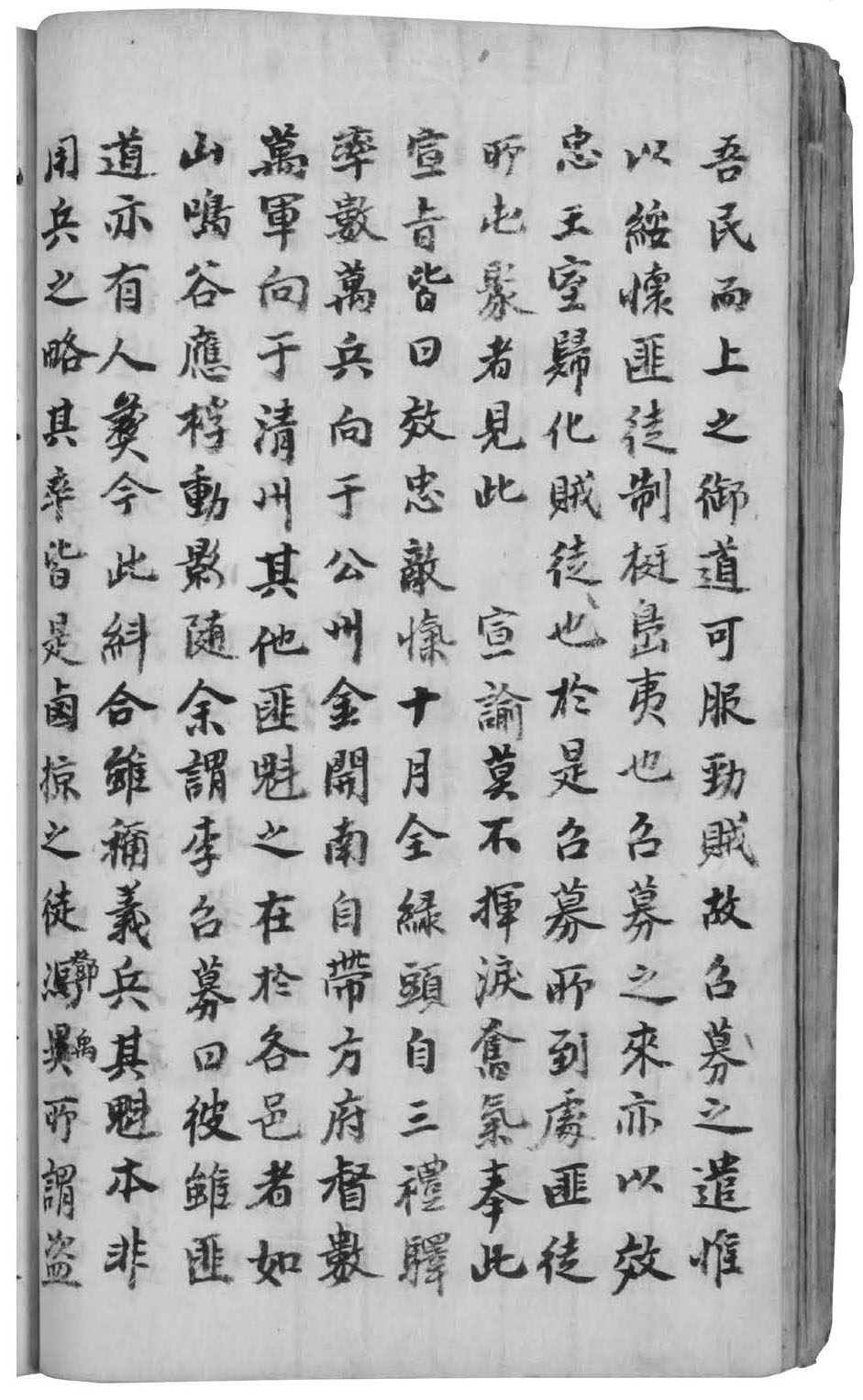

臣枰稽首: “嗚呼! 楚莊勞師, 三軍挾纊, 唐宗罪己, 狂將感泣. 王音如綸, 民心如擣, 奚翅挾纊之師感泣之將, 而湖南五十州, 豈無一人義士? 然而智不及謀, 勇不及斷者, 無奈兵權之盡入於東徒, 束手之無策於南人也. 賊之挭化, 亦是 吾民, 而上之御道, 可服勁賊, 故召募之遣, 惟以綏懷匪徒, 制梃島夷也, 召募之來, 亦以效忠王室, 歸化賊徒也.” 於是召募所到處, 匪徒所屯聚者, 見此宣諭, 莫不揮淚奮氣, 奉此宣旨, 皆曰效忠敵愾.

吾民, 而上之御道, 可服勁賊, 故召募之遣, 惟以綏懷匪徒, 制梃島夷也, 召募之來, 亦以效忠王室, 歸化賊徒也.” 於是召募所到處, 匪徒所屯聚者, 見此宣諭, 莫不揮淚奮氣, 奉此宣旨, 皆曰效忠敵愾.

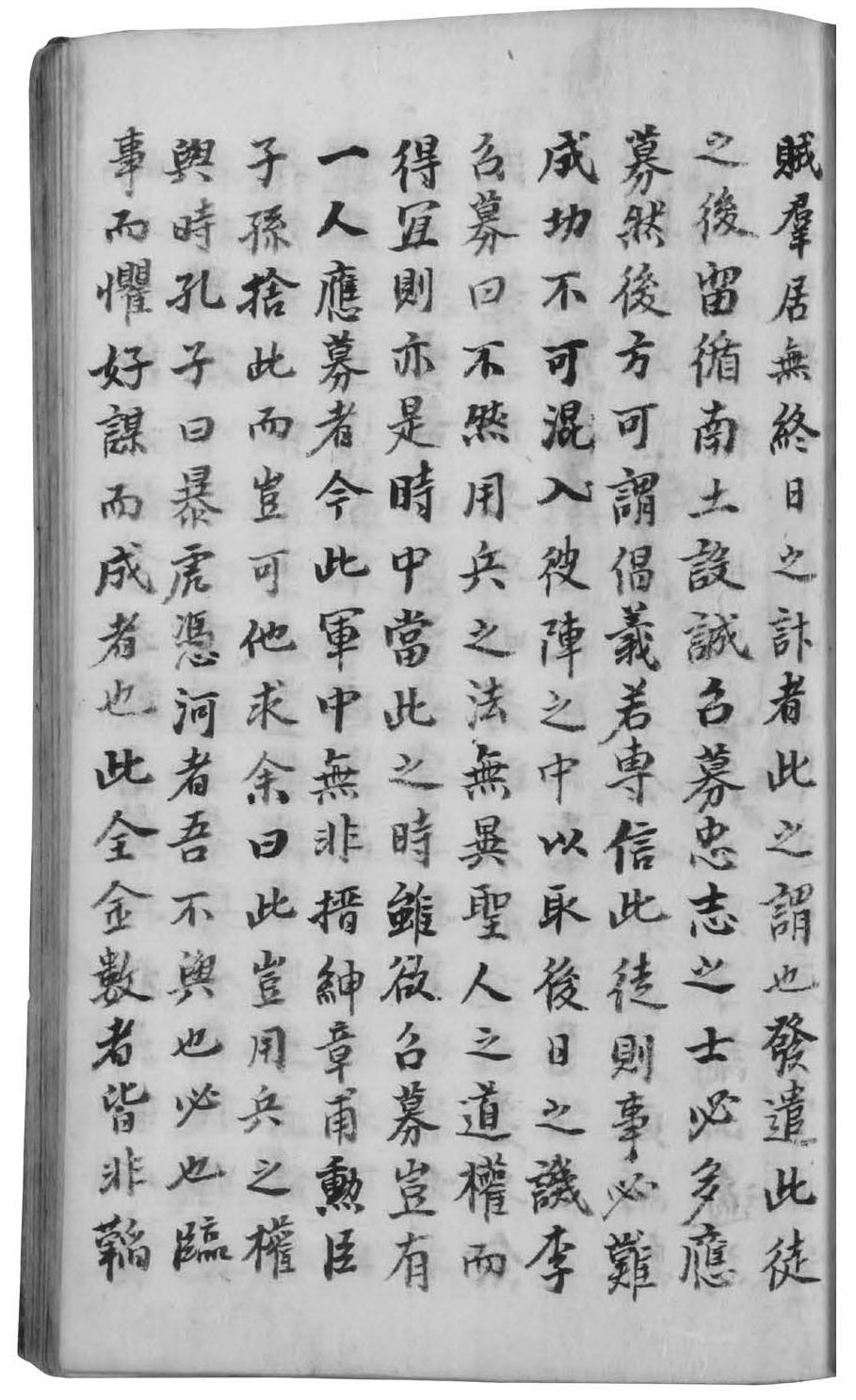

十月, 全綠頭自三禮驛, 率數萬兵, 向于公州, 金開南自帶方府, 督數萬軍, 向于淸州, 其他匪魁之在於各邑者, 如山鳴谷應, 桴動影隨. 余謂李召募曰: “彼雖匪道, 亦有人彝, 今此糾合, 雖稱義兵, 其魁本非用兵之略, 其卒皆是鹵掠之徒, 鄧禹所謂盜 賊群居, 無終日之計者, 此之謂也. 發遣此徒之後, 留循南土, 設誠召募, 忠志之士必多應募然後, 方可謂倡義. 若專信此徒, 則事必難成功, 不可混入彼陣之中, 以取後日之譏.”

賊群居, 無終日之計者, 此之謂也. 發遣此徒之後, 留循南土, 設誠召募, 忠志之士必多應募然後, 方可謂倡義. 若專信此徒, 則事必難成功, 不可混入彼陣之中, 以取後日之譏.”

李召募曰: “不然. 用兵之法, 無異聖人之道, 權而得宜, 則亦是時中. 當此之時, 雖欲召募, 豈有一人應募者. 今此軍中, 無非搢紳章甫勳臣子孫, 捨此而豈可他求.”

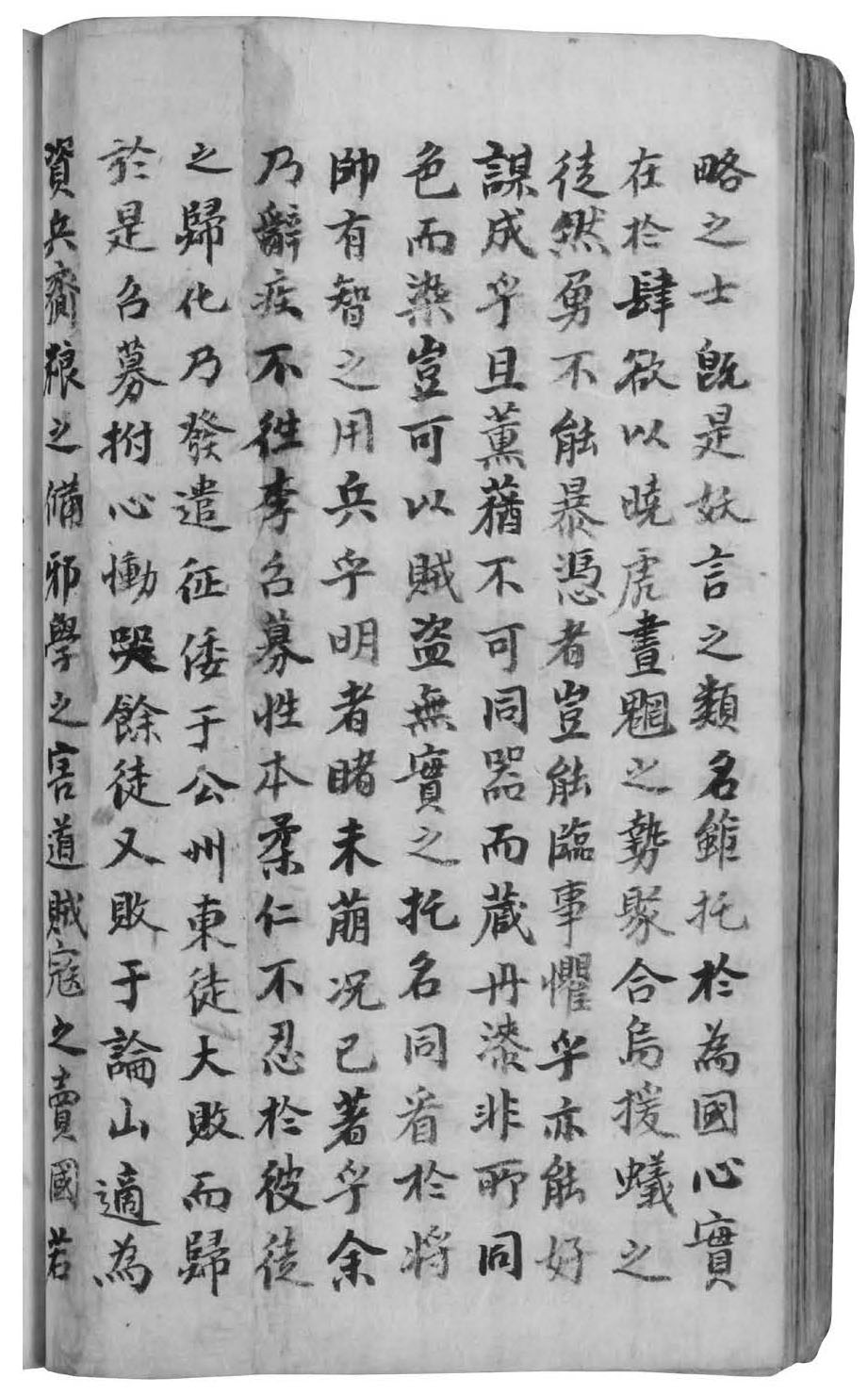

余曰: “此豈用兵之權與時. 孔子曰暴虎憑河者, 吾不與也, 必也臨事而懼, 好謀而成者也. 此全金數者, 皆非韜 略之士, 旣是妖言之類, 名雖托於爲國, 心實在於肆欲. 以曉虎晝魍之勢, 聚合烏援蟻之徒, 然勇夫能暴憑者, 豈能臨事懼乎, 亦能好謀成乎. 且薰蕕不可同器而藏, 丹漆非所同色而染, 豈可以賊盜無實之托名, 同看於將帥有智之用兵乎? 明者睹未萌, 况已著乎.” 余乃辭疾不往. 李召募性本柔仁, 不忍於彼徒之歸化.

略之士, 旣是妖言之類, 名雖托於爲國, 心實在於肆欲. 以曉虎晝魍之勢, 聚合烏援蟻之徒, 然勇夫能暴憑者, 豈能臨事懼乎, 亦能好謀成乎. 且薰蕕不可同器而藏, 丹漆非所同色而染, 豈可以賊盜無實之托名, 同看於將帥有智之用兵乎? 明者睹未萌, 况已著乎.” 余乃辭疾不往. 李召募性本柔仁, 不忍於彼徒之歸化.

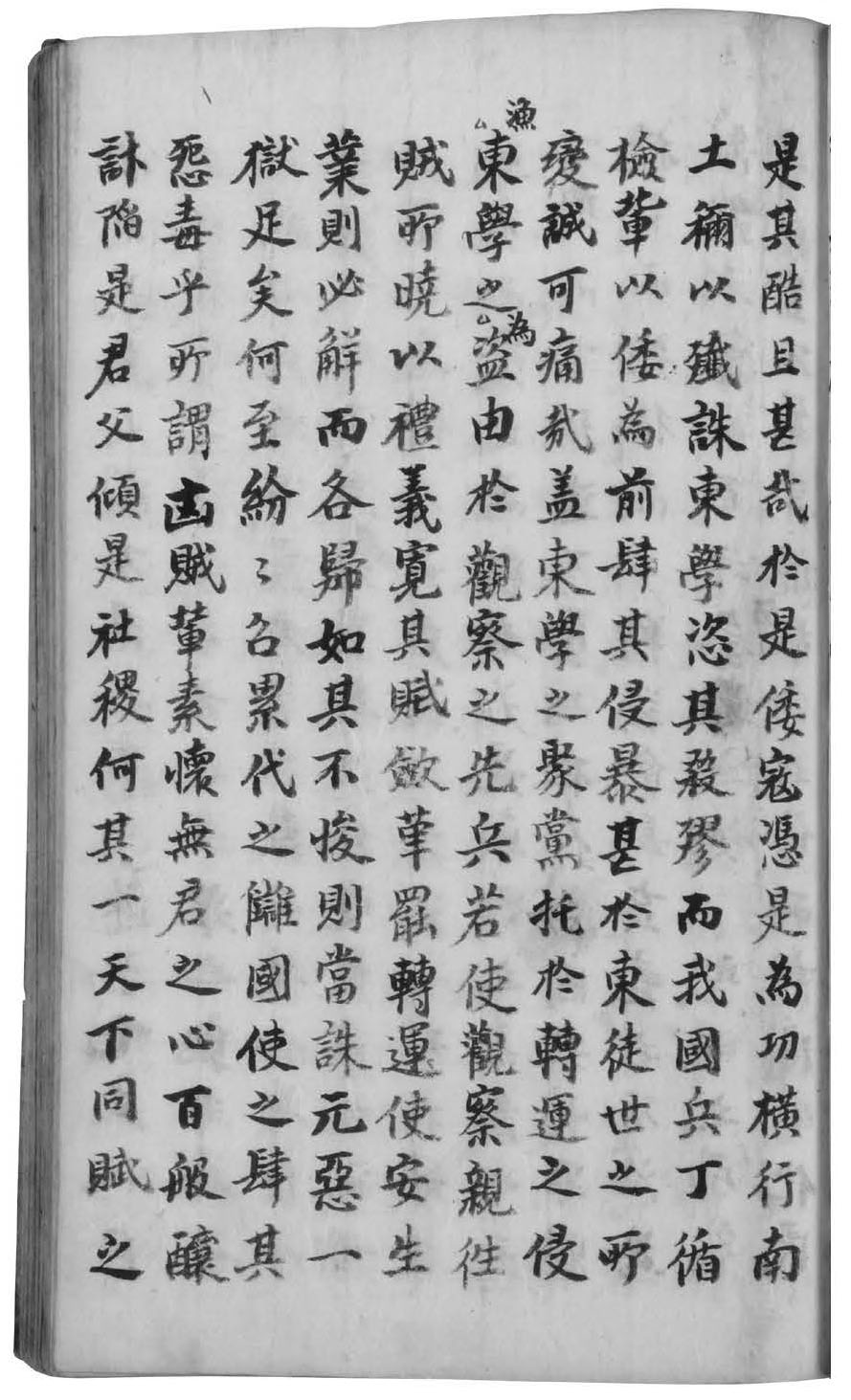

乃發遣征倭于公州, 東徒大敗而歸, 於是召募拊心慟哭. 餘徒又敗于論山, 適爲資兵齎粮之備, 邪學之害道, 賊寇之賣國, 若 是其酷且甚哉! 於是倭寇憑是爲功, 橫行南土, 稱以殲誅東學, 恣其殺戮, 而我國兵丁循檢輩, 以倭爲前, 肆其侵暴, 甚於東徒, 世之所變, 誠可痛哉!

是其酷且甚哉! 於是倭寇憑是爲功, 橫行南土, 稱以殲誅東學, 恣其殺戮, 而我國兵丁循檢輩, 以倭爲前, 肆其侵暴, 甚於東徒, 世之所變, 誠可痛哉!

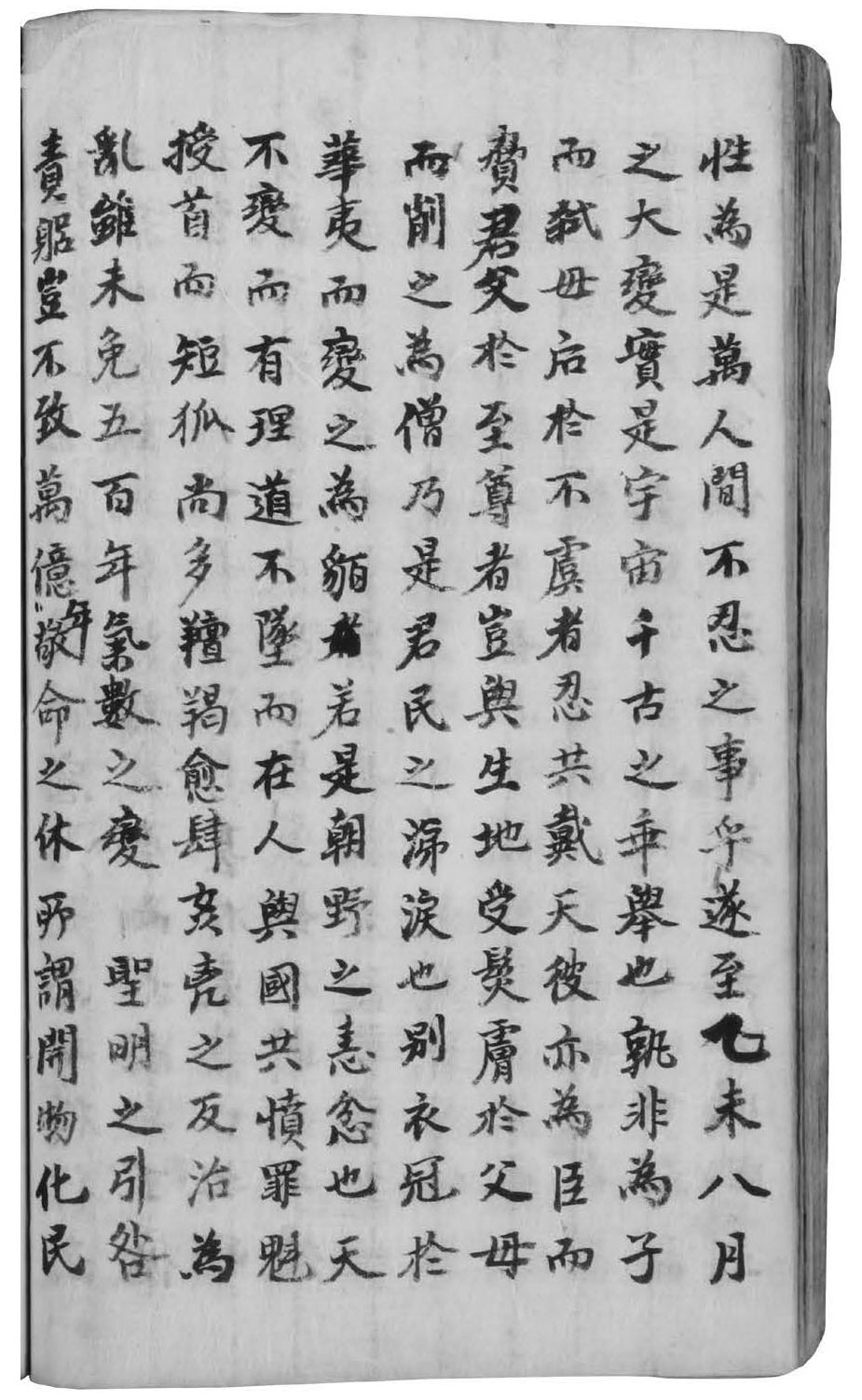

盖東學之聚黨, 托於轉運之侵漁, 東學之爲盜, 由於觀察之先兵, 若使觀察親往賊所, 曉以禮義, 寬其賦斂, 革罷轉運, 使安生業, 則必解而各歸, 如其不悛, 則當誅元惡一獄足矣, 何至紛紛召累代之讎國, 使之肆其怨毒乎. 所謂凶賊輩素懷無君之心, 百般釀計, 陷是君父, 傾是社稷, 何其一天下同賦之 性, 爲是萬人間不忍之事乎.

性, 爲是萬人間不忍之事乎.

遂至乙未八月之大變, 實是宇宙千古之乖擧也, 孰非爲子而弑母后於不虞者, 忍共戴天, 彼亦爲臣而䝱君父於至尊者, 豈與生地? 受髮膚於父母而削之爲僧, 乃是君民之涕淚也, 別衣冠於華夷而變之爲貊者, 若是朝野之恚忿也. 天不變而有理, 道不墜而在人, 與國共憤, 罪魁授首, 而短狐尙多, 羶羯愈肆, 姦兇之反治爲亂, 雖未免五百年氣數之變, 聖明之引咎責躳, 豈不致萬億年敬命之休? 所謂開物化民,  旣是姦臣之釀禍, 則必爲援此擠彼, 詎是前頭之爲福.

旣是姦臣之釀禍, 則必爲援此擠彼, 詎是前頭之爲福.

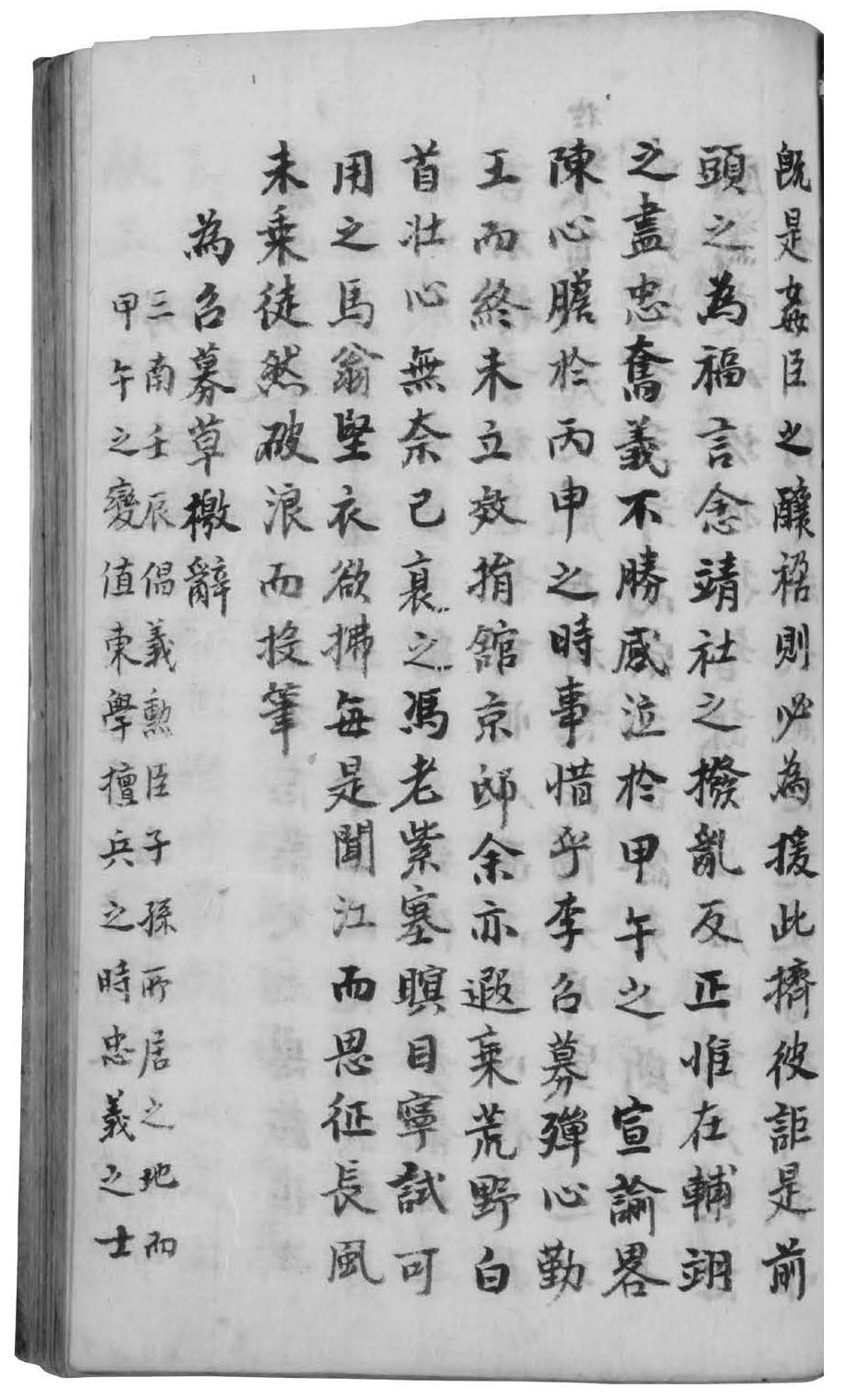

言念靖社之撥亂反正, 惟在輔翊之盡忠奮義, 不勝感泣於甲午之宣諭, 略陳心膽於丙申之時事. 惜乎! 李召募殫心勤王而終未立效, 捐館京邸, 余亦遐棄荒野. 白首壯心, 無奈已衰之馮老, 紫塞瞑目, 寧試可用之馬翁, 堅衣欲拂, 每是聞江而思征, 長風未乘, 徒然破浪而投筆.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.