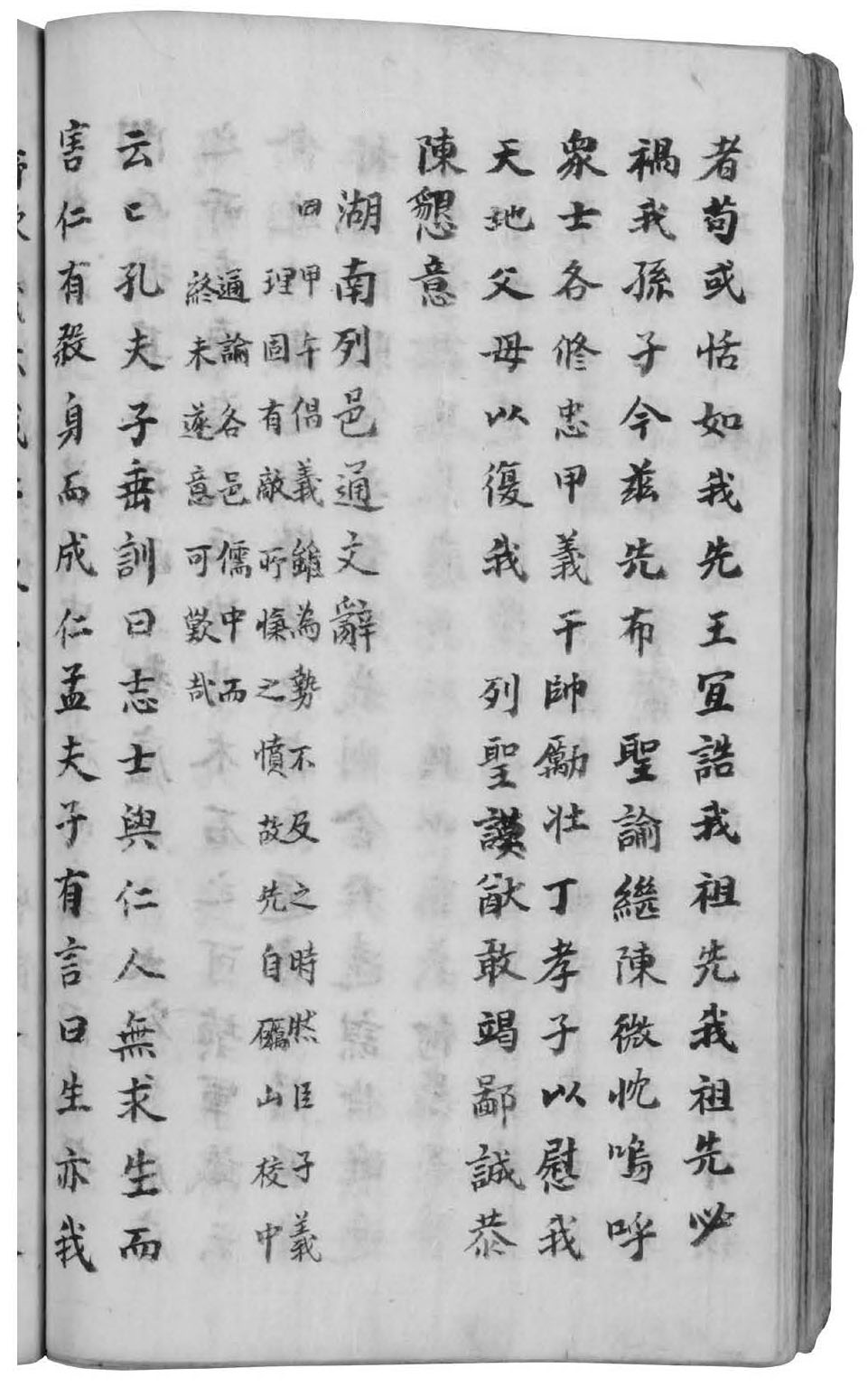

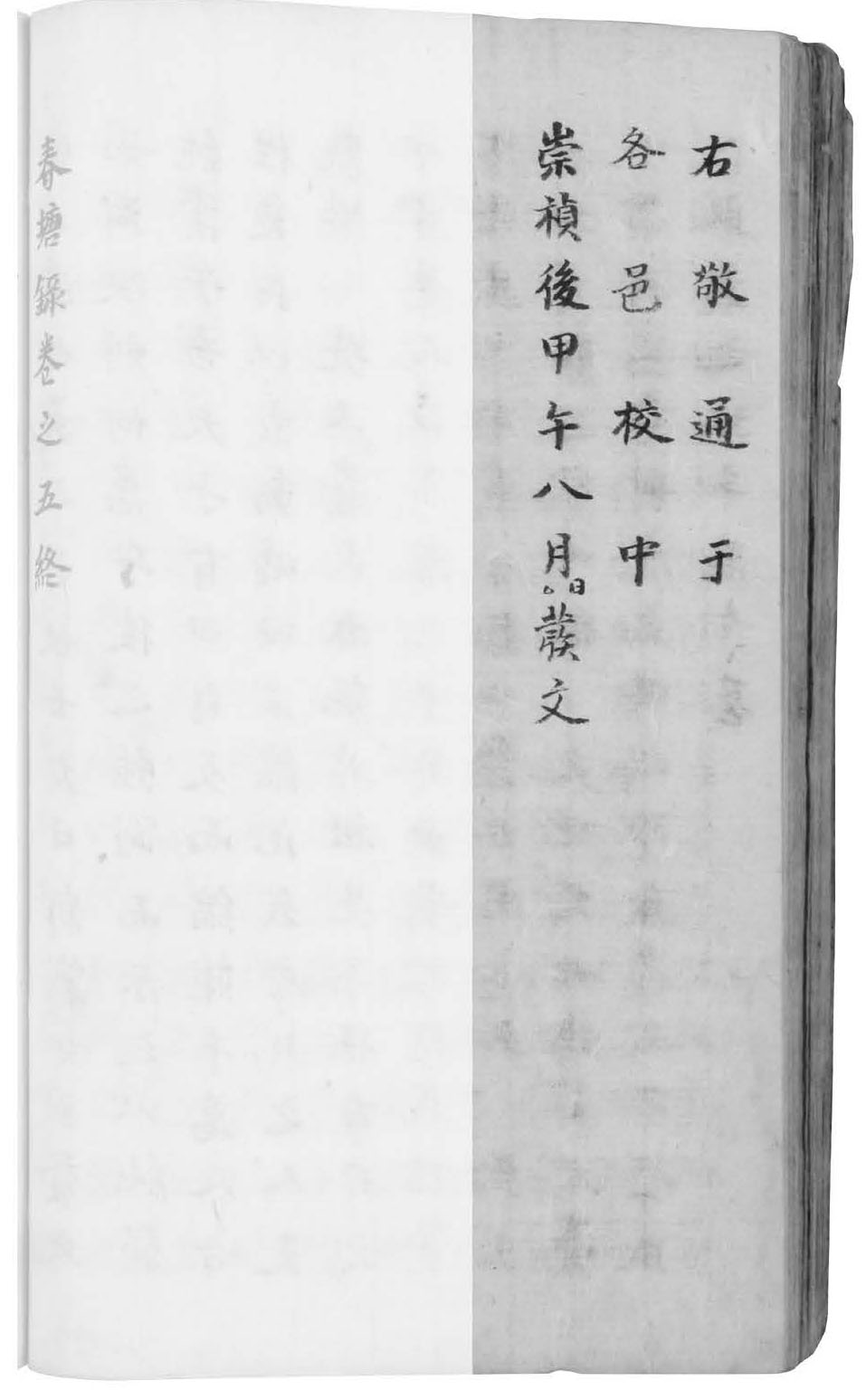

【甲午倡義, 雖爲勢不及之時, 然臣子義理, 固有敵所愾之憤, 故先自礪山校中, 通諭各邑儒中, 而終未遂意, 可歎哉!】

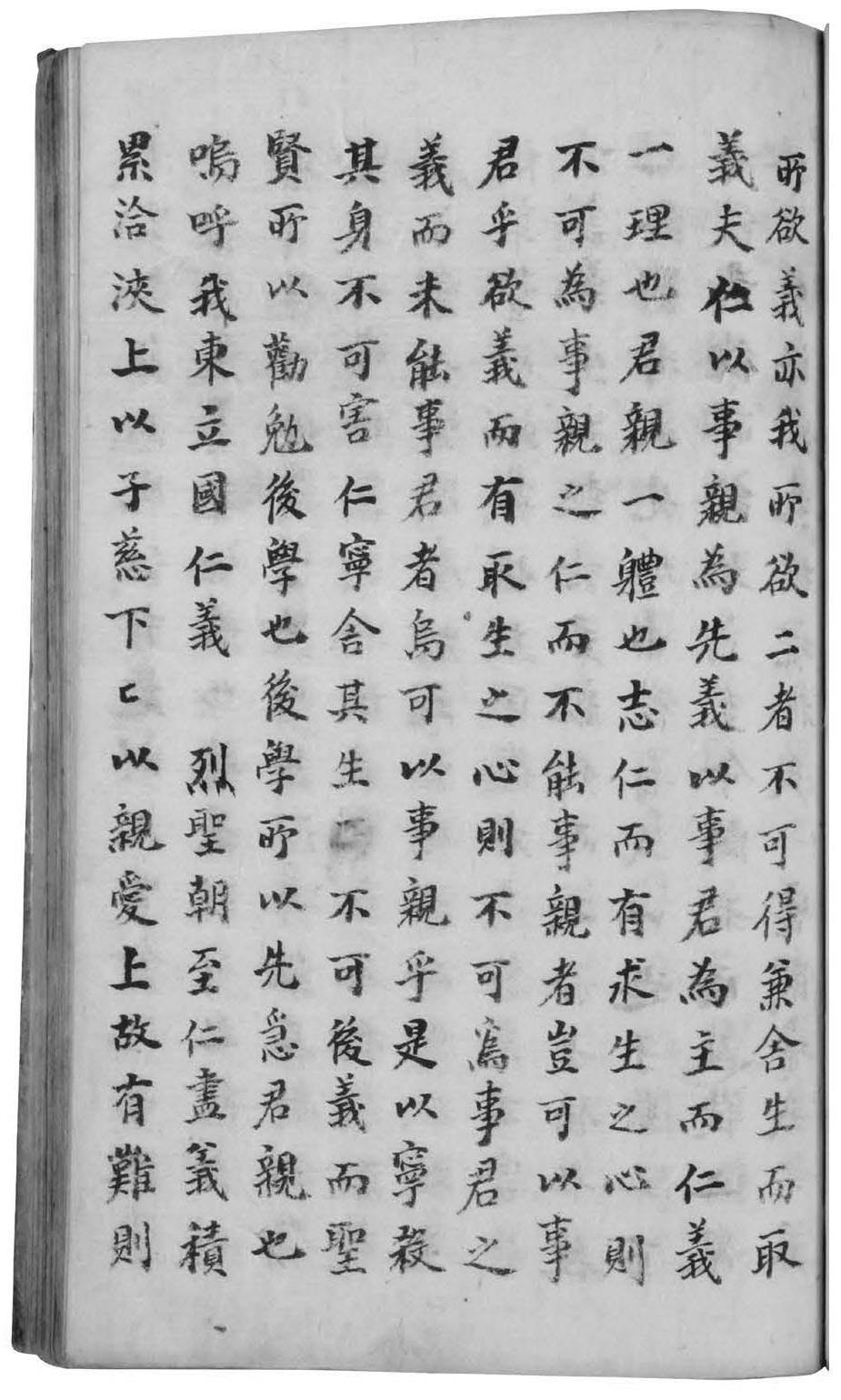

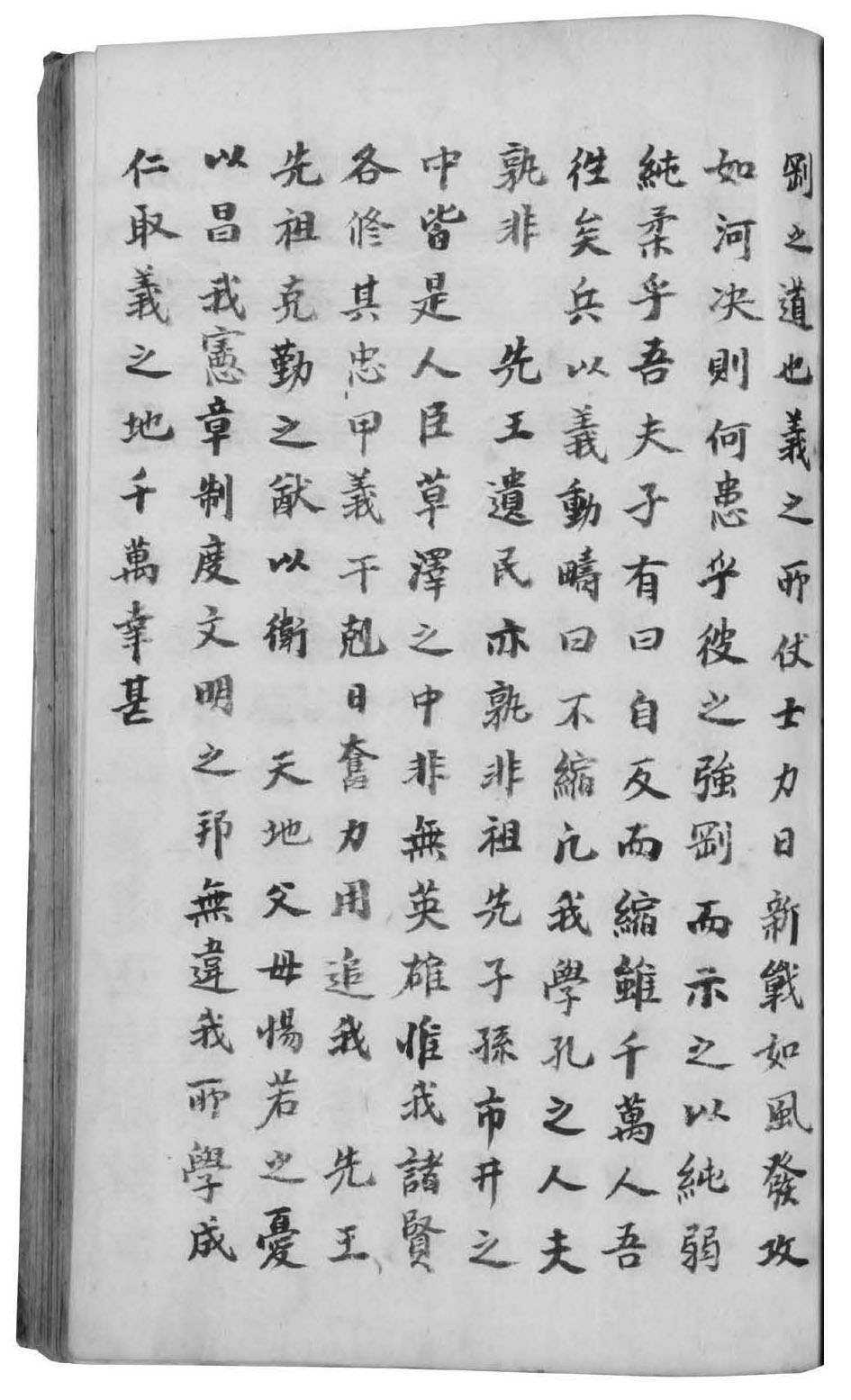

云云孔夫子垂訓曰: “志士與仁人, 無求生而害仁, 有殺身而成仁.” 孟夫子有言曰: “生亦我 所欲, 義亦我所欲, 二者不可得兼, 舍生而取義.” 夫仁以事親爲先, 義以事君爲主, 而仁義一理也, 君親一軆也. 志仁而有求生之心, 則不可爲事親之仁, 而不能事親者, 豈可以事君乎. 欲義而有取生之心, 則不可爲事君之義, 而未能事君者, 烏可以事親乎. 是以寧殺其身, 不可害仁, 寧舍其生, 不可後義, 而聖賢所以勸勉後學也, 後學所以先㥯君親也.

所欲, 義亦我所欲, 二者不可得兼, 舍生而取義.” 夫仁以事親爲先, 義以事君爲主, 而仁義一理也, 君親一軆也. 志仁而有求生之心, 則不可爲事親之仁, 而不能事親者, 豈可以事君乎. 欲義而有取生之心, 則不可爲事君之義, 而未能事君者, 烏可以事親乎. 是以寧殺其身, 不可害仁, 寧舍其生, 不可後義, 而聖賢所以勸勉後學也, 後學所以先㥯君親也.

嗚呼! 我東立國仁義, 列聖朝至仁盡義, 積累洽浹, 上以子慈下, 下以親愛上. 故有難則 士皆殺身而成仁, 有危則人皆舍生而取義者, 固是秉彝之好德也, 非是假名之詐力也.

士皆殺身而成仁, 有危則人皆舍生而取義者, 固是秉彝之好德也, 非是假名之詐力也.

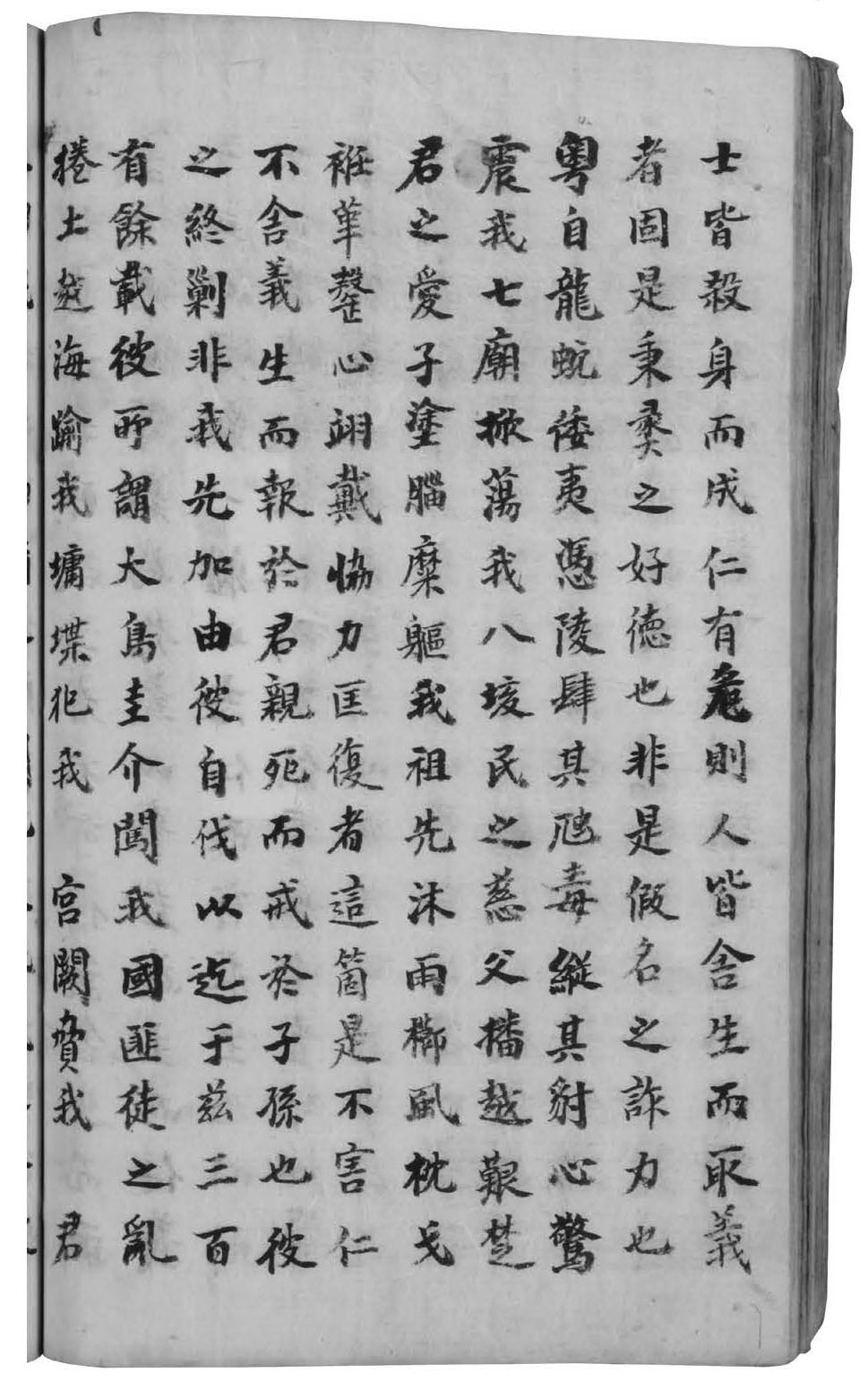

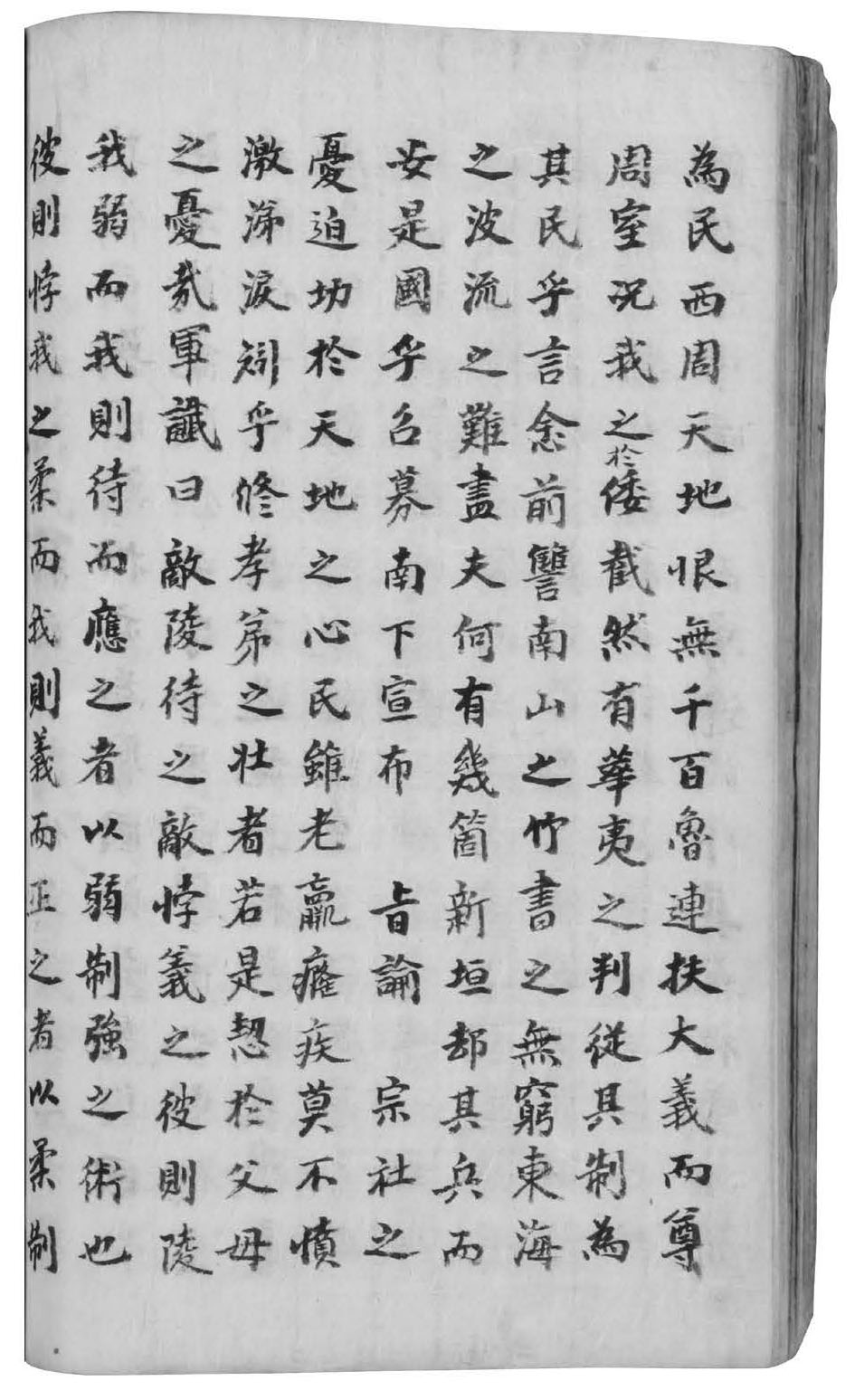

粤自龍蛇倭夷憑陵, 肆其虺毒, 縱其豺心, 驚震我七廟, 掀蕩我八垓. 民之慈父, 播越艱楚, 君之愛子, 塗腦糜軀. 我祖先沐雨櫛風, 枕戈袵革, 磬心翊戴, 恊力匡復者, 這箇是不害仁不舍義, 生而報於君親, 死而戒於子孫也. 彼之終剿, 非我先加, 由彼自伐, 以迄于玆三百有餘載.

彼所謂大鳥圭介闖我國匪徒之亂, 捲土越海, 踰我墉堞, 犯我宮闕, 䝱我君 父, 劫我臣子, 而稱之曰開化. 大抵我之於彼, 其將曰與國歟? 抑亦爲讐國歟? 若是與國也, 則不消說開化二字也, 果是讐國也, 則何若是開化一心也. 直不過施其猾計, 用夷變夏底意也.

父, 劫我臣子, 而稱之曰開化. 大抵我之於彼, 其將曰與國歟? 抑亦爲讐國歟? 若是與國也, 則不消說開化二字也, 果是讐國也, 則何若是開化一心也. 直不過施其猾計, 用夷變夏底意也.

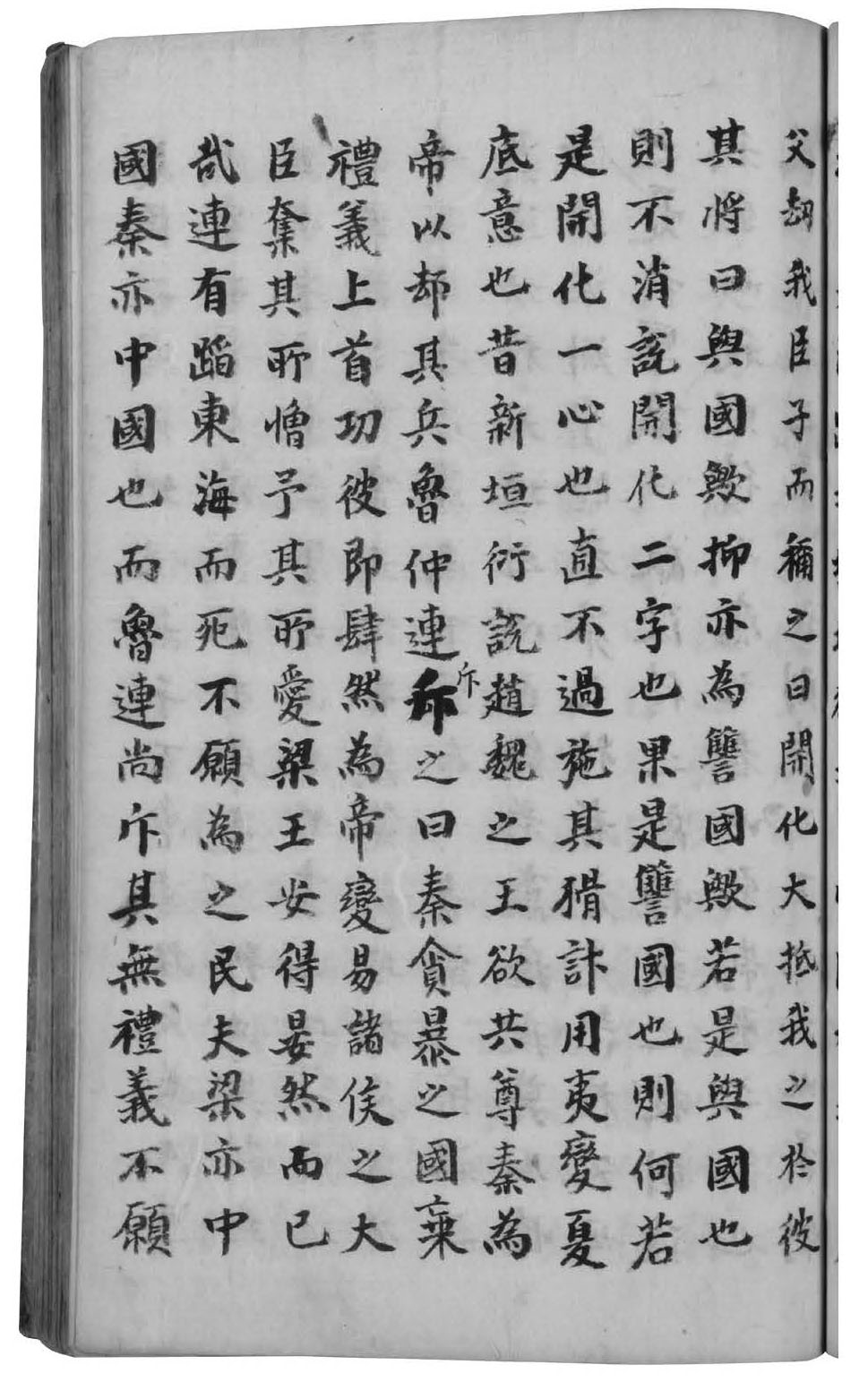

昔新垣衍說趙魏之王, 欲共尊秦爲帝, 以却其兵, 魯仲連斥之曰: “秦貪暴之國, 棄禮義上首功. 彼卽肆然爲帝, 變易諸侯之大臣, 奪其所憎, 予其所愛, 梁王安得晏然而已哉? 連有蹈東海而死, 不願爲之民.”

夫梁亦中國, 秦亦中國也, 而魯連尙斥其無禮義, 不願 爲民, 西周天地, 恨無千百, 魯連扶大義而尊周室. 況我之於倭, 截然有華夷之判, 從其制, 爲其民乎? 言念前讐, 南山之竹, 書之無窮, 東海之波, 流之難盡, 夫何有幾箇新垣却其兵而安是國乎. 召募南下, 宣布旨諭. 宗社之憂, 迫切於天地之心, 民雖老羸癃疾, 莫不憤激涕淚, 矧乎修孝弟之壯者, 若是恝於父母之憂哉.

爲民, 西周天地, 恨無千百, 魯連扶大義而尊周室. 況我之於倭, 截然有華夷之判, 從其制, 爲其民乎? 言念前讐, 南山之竹, 書之無窮, 東海之波, 流之難盡, 夫何有幾箇新垣却其兵而安是國乎. 召募南下, 宣布旨諭. 宗社之憂, 迫切於天地之心, 民雖老羸癃疾, 莫不憤激涕淚, 矧乎修孝弟之壯者, 若是恝於父母之憂哉.

軍讖曰: “敵陵待之, 敵悖義之.” 彼則陵我弱, 而我則待而應之者, 以弱制强之術也, 彼則悖我之柔, 而我則義而正之者, 以柔制 剛之道也. 義之所仗, 士力日新, 戰如風發, 攻如河決, 則何患乎彼之强剛而示之以純弱純柔乎.

剛之道也. 義之所仗, 士力日新, 戰如風發, 攻如河決, 則何患乎彼之强剛而示之以純弱純柔乎.

吾夫子有曰: “自反而縮, 雖千萬人, 吾往矣.” 兵以義動, 疇曰不縮? 凡我學孔之人, 夫孰非先王遺民, 亦孰非祖先子孫? 市井之中, 皆是人臣, 草澤之中, 非無英雄, 惟我諸賢, 各修其忠甲義干, 剋日奮力, 用追我先王先祖克勤之猷, 以衛天地父母惕若之憂, 以昌我憲章制度文明之邦, 無違我所學成仁取義之地, 千萬幸甚.

右敬通于各邑校中.

崇禎後甲午八月日發文.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.

이 페이지에 제공하는 정보에 대하여 만족도를 평가해 주세요. 여러분의 의견을 반영하는 재단이 되겠습니다.